在医学检测的众多项目中,血常规检查无疑是一项最基础且至关重要的检查,它宛如身体健康的“晴雨表”,能直观反映身体的基本状况,为医生诊断疾病提供关键线索,其意义重大,不可小觑。

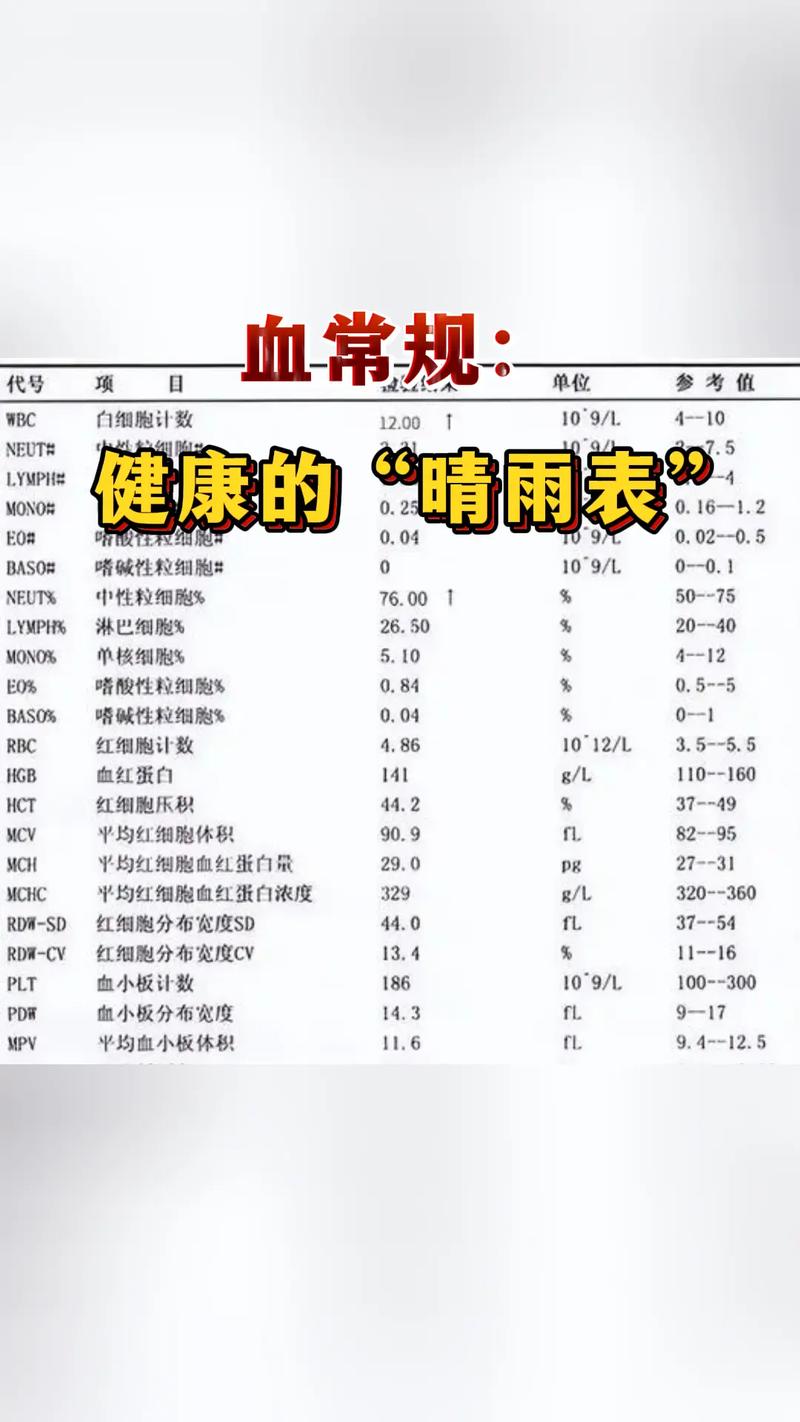

从定义来看,血常规检查是通过对血液中的红细胞、白细胞、血小板等血细胞的数量变化及形态分布进行检测,进而判断血液状况及疾病的检查方式,这一检查涵盖多个指标,其中红细胞计数、血红蛋白测定和白细胞计数及分类是较为关键的部分。

红细胞计数与血红蛋白测定对于判断贫血等血液疾病有着重要意义,正常情况下,男性红细胞计数参考范围为(4.0 - 5.5)×10¹²/L,女性为(3.5 - 5.0)×10¹²/L;血红蛋白男性正常范围是 120 - 160g/L,女性是 110 - 150g/L,当红细胞计数或血红蛋白低于正常范围时,可能提示存在贫血,缺铁性贫血患者,其红细胞计数和血红蛋白通常会降低,这种贫血可能是由于饮食中铁摄入不足、铁吸收不良或慢性失血等原因导致,患者可能会出现面色苍白、乏力、头晕等症状,而红细胞增多则可能与长期缺氧、脱水等情况有关,比如生活在高海拔地区的人群,由于长期缺氧刺激,红细胞代偿性增生,红细胞计数可能会高于正常值。

白细胞计数及分类则是反映身体炎症和免疫状态的重要指标,成人白细胞正常值为(4.0 - 10.0)×10⁹/L,白细胞又分为中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞等不同类型,它们各自发挥着独特的作用,当中性粒细胞升高时,常提示身体存在细菌感染,比如在急性化脓性扁桃体炎患者中,中性粒细胞比例会显著上升,这是因为中性粒细胞作为身体的“卫士”,在细菌感染时会迅速出动,吞噬病原体,而淋巴细胞增多见于病毒感染,如传染性单核细胞增多症患者,淋巴细胞计数会明显增加,嗜酸性粒细胞增多可能与过敏反应、寄生虫感染有关;嗜碱性粒细胞增多则可能在过敏性疾病或某些血液病中出现。

血小板相关指标主要涉及止血和凝血功能,正常血小板计数范围是(100 - 300)×10⁹/L,血小板减少可能导致出血倾向增加,如原发性血小板减少性紫癜患者,血小板数量显著降低,容易出现皮肤瘀斑、鼻出血、牙龈出血等症状,这主要是因为血小板在止血过程中起着关键作用,数量不足时无法有效形成血栓止血,相反,血小板增多常见于骨髓增殖性疾病,如真性红细胞增多症等,这些疾病会导致血小板过度生成,使血液处于高凝状态,增加血栓形成的风险。

除了上述常规指标外,血常规检查还包括一些其他参数,如血细胞比容、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量等,血细胞比容反映了红细胞在全血中所占的体积比例,对于判断贫血的类型有一定帮助,比如缺铁性贫血时,血细胞比容往往会降低;而真性红细胞增多症时,血细胞比容则会升高,平均红细胞体积和平均红细胞血红蛋白含量可以帮助分析贫血的原因,如果平均红细胞体积小于正常值,可能是小细胞低色素性贫血,如缺铁性贫血;若平均红细胞体积增大,则可能是巨幼细胞贫血等。

血常规检查的应用范围极为广泛,在临床诊断中,它常常作为初步筛查疾病的重要手段,当患者出现发热、乏力、贫血、出血等症状时,医生通常会首先开具血常规检查单,通过观察各项指标的异常情况,能够为进一步的诊断提供方向,对于一个持续发热的患者,如果血常规显示白细胞升高,尤其是中性粒细胞升高,那么可以初步怀疑是细菌感染引起的发热,进而可以进行血培养等检查来明确病原体,在治疗过程中,血常规检查也有着重要的意义,它可以帮助医生监测治疗效果,判断病情是否得到控制或改善,比如在治疗贫血的过程中,定期复查血常规可以观察红细胞计数和血红蛋白的变化情况,以便调整治疗方案,对于一些接受放化疗的肿瘤患者,血常规检查可以监测白细胞和血小板的变化,及时发现骨髓抑制等不良反应,保障治疗的安全性。

需要注意的是,血常规检查虽然重要,但也有一定的局限性,某些情况下,血液指标的异常可能受到多种因素的影响,如生理因素(剧烈运动、妊娠、高原生活等)、药物因素(某些药物可能导致白细胞或血小板计数变化)等,在解读血常规检查结果时,需要综合考虑患者的病史、症状和其他检查结果,才能做出准确的诊断。

血常规检查是一项简便而又实用的检查项目,它为我们提供了窥探身体状况的重要窗口,在疾病的诊断、治疗和预防中都发挥着不可或缺的作用,我们应该重视血常规检查的结果,及时了解自己的身体状况,以便在疾病来袭时能够早发现、早诊断、早治疗,守护自己的健康。