本文目录导读:

检查内容

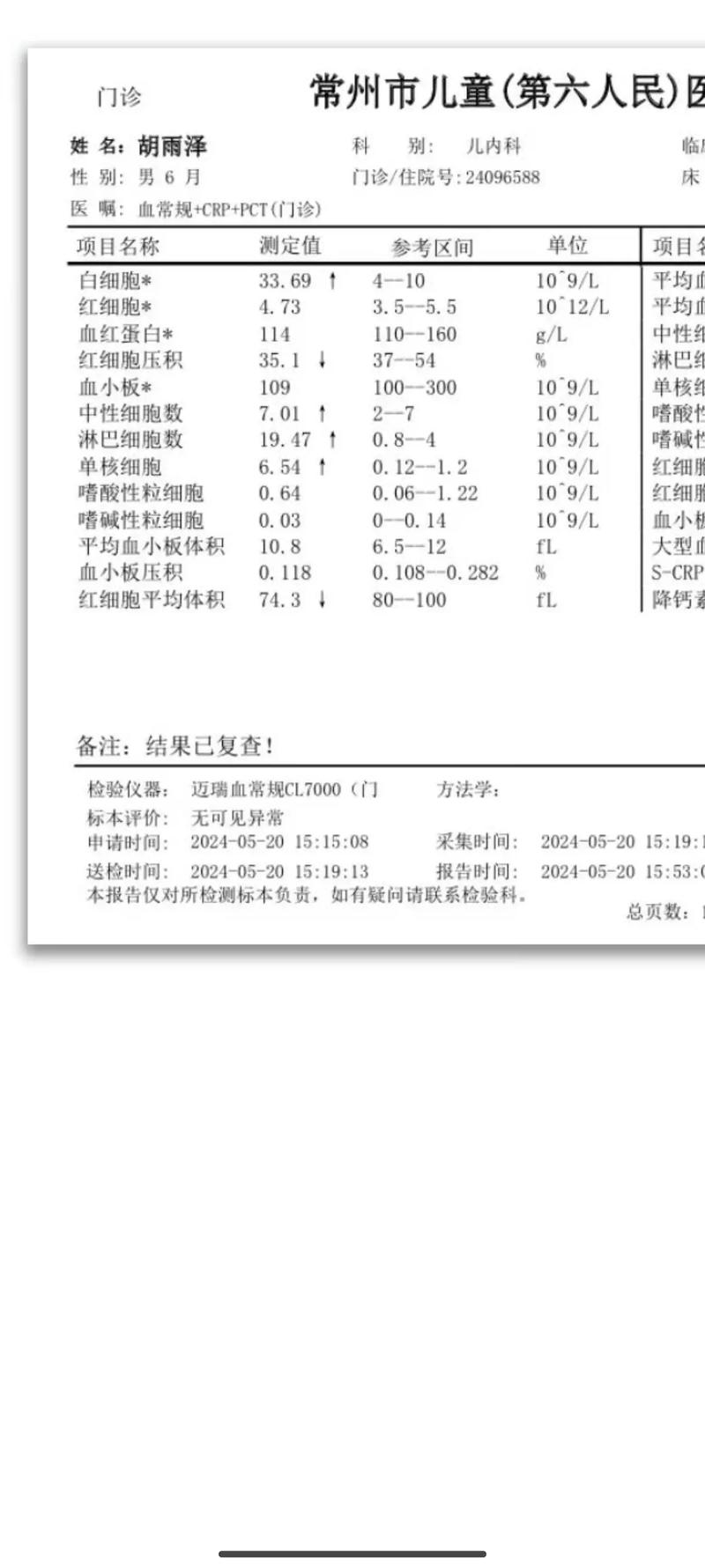

血常规,又称为全血细胞计数(CBC)或血象,是一项基础且常见的医学检测项目,它主要通过抽取静脉血来检测血液中各种血细胞的数量、形态以及比例,从而为诊断疾病提供重要依据,具体来说,血常规检测的内容主要包括以下几个方面:

1、红细胞系统:包括红细胞计数(RBC)、血红蛋白浓度(Hb)、血细胞比容(Hct)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)以及红细胞分布宽度(RDW)等,这些指标能够反映贫血的程度及类型。

2、白细胞系统:包括白细胞总数(WBC)以及各类白细胞的百分比和绝对值,如中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞等,白细胞的变化有助于判断感染的类型和程度,如细菌感染时中性粒细胞常增多,病毒感染时淋巴细胞常增多。

3、血小板系统:主要包括血小板计数(PLT)和血小板压积(PCT),用于评估凝血功能和出血风险。

正常参考范围

1、红细胞系统

- 红细胞计数:新生儿:(6.0~7.0)×1012/L,婴儿:(5.2~7.0)×1012/L,儿童:(4.2~5.2)×1012/L,成人男性:(4.0~5.5)×1012/L,成人女性:(3.5~5.0)×1012/L。

- 血红蛋白:成年男性:120~160g/L,成年女性:110~150g/L,新生儿:170~200g/L。

- 血细胞比容:男40%~50%,女35%~45%。

- 平均红细胞体积:80~100fl。

- 平均红细胞血红蛋白含量:27~31pg。

- 平均红细胞血红蛋白浓度:320~360g/L。

- 红细胞分布宽度:11.5%~14.5%。

2、白细胞系统

- 白细胞计数:成人(4.0~10.0)×109/L,新生儿(15.0~20.0)×109/L。

- 中性粒细胞:0.5~0.7(50%~70%)。

- 淋巴细胞:0.20~0.40(20%~40%)。

- 单核细胞:0.03~0.08(3%~8%)。

- 嗜酸性粒细胞:0.01~0.05(1%~5%)。

- 嗜碱性粒细胞:0~0.01(0~1%)。

3、血小板系统

- 血小板计数:(100~300)×109/L。

- 血小板压积:0.11%~0.23%。

临床意义

1、贫血性疾病的诊断:根据血红蛋白和红细胞计数的减少程度,可以诊断出不同严重程度的贫血,血红蛋白在90g/L与正常参考的下限之间为轻度贫血,60g/L至90g/L为中度贫血,30g/L至60g/L为重度贫血,低于30g/L则为极重度贫血,结合红细胞的平均体积、平均血红蛋白量和平均血红蛋白浓度等指标,还可以进一步分析贫血的类型,如小细胞低色素性贫血、大细胞性贫血等,从而有助于明确贫血的病因,指导治疗。

2、感染的判断:白细胞总数升高通常提示存在感染,中性粒细胞增多常见于细菌感染,而淋巴细胞增多则多见于病毒感染,通过观察白细胞的分类计数及其比例变化,还可以对感染的类型和严重程度进行初步评估,如中性粒细胞的比例显著升高往往提示细菌感染较为严重。

3、血液系统疾病的诊断与监测:对于白血病、淋巴瘤等血液系统疾病,血常规检查是重要的初筛手段之一,急性白血病患者的白细胞计数会明显升高,并且会出现大量原始和幼稚细胞;慢性白血病则可能表现为白细胞计数持续升高,同时伴有脾肿大、贫血等症状,通过定期复查血常规,可以监测这些疾病的治疗效果和病情进展情况,及时发现复发或恶化的迹象。

4、炎症反应的评估:除了感染外,其他炎症性疾病也会导致血常规指标的改变,在类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病活动期,白细胞计数可能会升高,同时伴有血小板计数的异常,通过血常规检查,可以了解机体的炎症反应状态,为疾病的诊断和治疗提供参考依据。

5、出血倾向和血栓形成风险的评估:血小板在止血过程中起着关键作用,血小板计数降低会增加出血的风险,如皮肤瘀斑、鼻出血、牙龈出血等;而血小板计数过高则可能导致血栓形成,增加心脑血管疾病的风险,血常规中的血小板计数是评估出血倾向和血栓形成风险的重要指标之一。

6、药物疗效和副作用的监测:许多药物会影响血液系统的正常功能,导致血常规指标的变化,化疗药物可能会引起骨髓抑制,导致白细胞、红细胞和血小板减少;某些抗生素可能会引起过敏反应,导致嗜酸性粒细胞增多等,在药物治疗过程中,定期复查血常规可以帮助医生及时了解药物的疗效和副作用,调整治疗方案,确保治疗的安全性和有效性。

血常规检查是一项简单而重要的医学检测项目,通过对血液中各种血细胞的数量、形态和比例的分析,可以为医生提供丰富的诊断信息,帮助早期发现疾病、评估病情严重程度、监测治疗效果以及预测疾病的预后,在日常生活中,定期进行血常规检查对于维护个人健康具有重要意义。