本文目录导读:

腹泻,作为一种常见的消化系统问题,给人们的生活带来了诸多不便,严重时甚至可能威胁到身体健康,了解腹泻的成因、症状、类型以及有效的预防和应对措施至关重要。

腹泻的定义与判断

腹泻是指排便次数增多(通常超过每日 3 次),且粪便质地稀薄,含水量增加,可伴有黏液、脓血或未消化的食物等异常成分,同时常伴有肛门不适、腹痛、腹胀、恶心、呕吐等症状,正常成人每日排便量约为 100 - 200 克,当排便量明显超出此范围,且性状改变时,即可考虑腹泻的发生。

腹泻的病因

(一)感染性因素

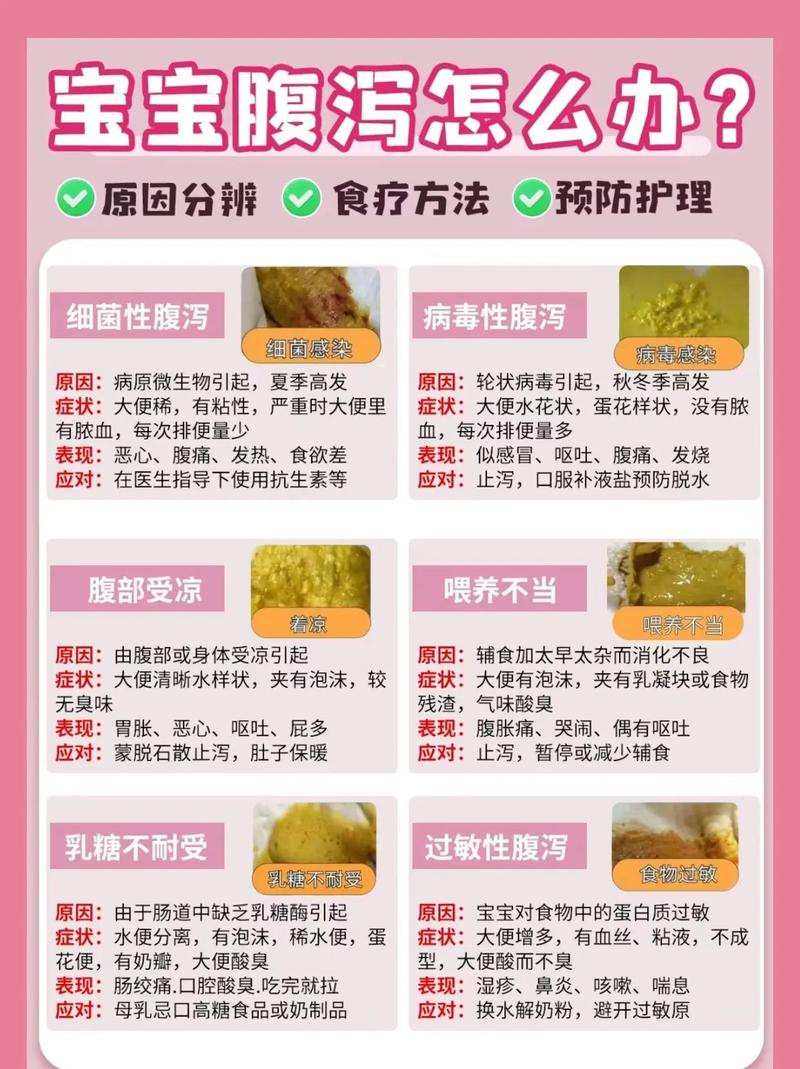

1、细菌感染

常见的致病菌如大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌等,它们可通过污染的食物、水源或手等途径进入人体肠道,大量繁殖并释放毒素,刺激肠黏膜,导致肠道蠕动加快、水分吸收减少,从而引发腹泻,夏季食用了未经充分加热的肉类、海鲜或受到细菌污染的凉拌菜后,容易引发细菌性腹泻,患者常伴有发热、腹痛、里急后重(即总有便意但排便量不多)等症状。

2、病毒感染

轮状病毒、诺如病毒等是引起病毒性腹泻的主要病原体,尤其在儿童中较为常见,病毒主要通过粪 - 口途径传播,如接触被病毒污染的玩具、物品表面后再触摸口鼻,或者饮用受污染的水等,病毒感染可导致肠黏膜细胞受损,影响肠道的正常吸收功能,进而引起水样便腹泻,一般起病较急,常伴有呕吐、发热,但全身症状相对较轻,病程具有自限性。

3、寄生虫感染

阿米巴原虫、贾第鞭毛虫等寄生虫感染也可能导致腹泻,这些寄生虫在人体肠道内寄生,破坏肠黏膜组织,夺取营养,并产生毒素,引发肠道炎症和功能紊乱,饮用了被贾第鞭毛虫囊蚴污染的水后,可在肠道内发育为滋养体,引起慢性腹泻,表现为间歇性水样便或果酱样大便,常伴有消瘦、乏力等症状。

(二)非感染性因素

1、饮食因素

过多摄入高脂肪、高糖、辛辣食物或不易消化的食物,如油炸食品、奶油蛋糕、辣椒等,可能会刺激胃肠道,导致胃肠蠕动紊乱和消化功能失调,引发腹泻,食物过敏也是常见原因之一,某些人对特定食物中的蛋白质(如牛奶蛋白、鸡蛋蛋白、海鲜等)过敏,进食后免疫系统会攻击肠道黏膜,释放组胺等物质,引起肠道炎症和渗出,导致腹泻,常伴有皮疹、瘙痒等其他过敏症状。

2、药物反应

某些药物在使用过程中可能会对肠道产生不良影响,如抗生素可破坏肠道正常菌群平衡,导致有益菌减少,有害菌过度生长,从而引起肠道功能紊乱和腹泻,又如一些泻药、抗肿瘤药物等也可能直接刺激肠道黏膜或影响肠道的吸收和分泌功能,诱发腹泻症状。

3、肠道疾病

炎症性肠病,包括溃疡性结肠炎和克罗恩病,是一种慢性非特异性肠道炎症性疾病,其发病机制尚不完全清楚,可能与遗传、免疫失调等因素有关,在这些疾病中,肠道黏膜长期处于炎症状态,不断受到破坏和修复,导致肠道结构和功能异常,容易出现反复发作的血性腹泻,常伴有腹痛、黏液脓血便、里急后重、体重减轻等症状,肠易激综合征也是一种常见的功能性肠道疾病,患者的肠道对各种刺激(如饮食、精神压力等)过度敏感,表现为腹部不适、腹痛伴腹泻或便秘交替出现等症状,但肠道并无器质性病变。

4、全身性疾病

许多全身性疾病也可累及肠道,引起腹泻,甲状腺功能亢进时,机体代谢率加快,肠道蠕动增强;糖尿病患者若血糖控制不佳,可引起自主神经功能紊乱,影响肠道的正常运动和消化吸收功能;系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病可导致肠道血管炎和黏膜损伤,这些都可能引发腹泻症状。

腹泻的类型

(一)按病程分

1、急性腹泻

起病急骤,病程通常在 2 - 3 周以内,多由感染、食物中毒等急性病因引起,症状较为严重,常伴有发热、腹痛、呕吐等全身症状,如细菌性痢疾引起的急性腹泻,起病后患者频繁排出黏液脓血便,伴有里急后重和腹痛,若治疗不及时,可导致脱水、电解质紊乱等并发症。

2、慢性腹泻

病程超过 4 周或长期反复发作,常见于肠道慢性炎症性疾病(如溃疡性结肠炎)、肠道肿瘤、消化吸收不良等,慢性腹泻患者的症状相对较轻,但持续时间较长,可导致体重下降、营养不良、贫血等问题,慢性胰腺炎患者由于胰腺外分泌功能不足,胰酶分泌减少,食物不能被充分消化吸收,常出现持续性腹泻,大便含有未消化的食物残渣和脂肪滴。

(二)按病理生理分

1、渗透性腹泻

是由于肠腔内含有大量高渗物质,阻止了肠腔内水分的吸收,导致水分滞留在肠腔内而引起腹泻,常见于消化不良、乳糖不耐受等情况,先天性乳糖酶缺乏者在摄入含乳糖的食物后,由于乳糖无法在小肠内被分解吸收,使肠腔内渗透压升高,大量水分进入肠腔,从而引起腹泻,粪便呈稀水样,酸臭味,无脓血。

2、分泌性腹泻

由胃肠黏膜分泌过多的液体所致,常见于霍乱、某些细菌(如产毒素大肠杆菌)感染以及某些内分泌疾病(如VIP 瘤),以霍乱为例,霍乱弧菌产生的霍乱肠毒素可作用于肠黏膜上皮细胞,刺激其分泌大量肠液,远远超过肠道的吸收能力,导致大量水样便排泄,患者在短时间内可出现严重脱水和电解质紊乱,若不及时救治可危及生命。

3、渗出性腹泻

是由肠黏膜炎症、溃疡等病变导致血浆、黏液、脓血等成分渗出到肠腔内而引起,常见于各种肠道感染性疾病(如细菌性痢疾)、炎症性肠病等,此时粪便中常含有较多的红细胞、白细胞和黏液,患者常伴有腹痛、发热、里急后重等症状。

4、动力性腹泻

是由于肠道蠕动过快,导致肠内容物在肠道内停留时间过短,水分吸收不完全而引起,可见于甲亢、胃肠功能紊乱等情况,甲亢患者由于甲状腺激素分泌过多,加速了机体的新陈代谢,肠道蠕动也随之加快,食物在肠道内快速通过,造成吸收不良和腹泻,大便多为糊状或水样便。

腹泻的危害

(一)脱水与电解质紊乱

腹泻时,大量的水分和电解质(如钠、钾、氯等)从肠道丢失,如果得不到及时补充,会导致脱水和电解质紊乱,轻度脱水可表现为口渴、皮肤干燥、口唇干裂、尿量减少等症状;中度脱水可能出现精神萎靡、烦躁不安、眼窝凹陷、皮肤弹性差;重度脱水则可危及生命,患者会出现昏迷、休克等严重症状,电解质紊乱还可能引起心律失常、肌肉痉挛等并发症,如低钾血症可导致四肢无力、软瘫,甚至影响心脏的正常节律。

(二)营养不良

长期的腹泻会影响营养物质的吸收,尤其是蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等的吸收障碍,可导致营养不良,患者可能出现体重下降、消瘦、贫血、免疫力低下等问题,儿童长期腹泻还可能影响生长发育,表现为身高增长迟缓、智力发育落后等。

(三)肠道菌群失调

腹泻可使肠道内的正常菌群失衡,有益菌数量减少,有害菌过度生长繁殖,这会进一步影响肠道的消化吸收功能、免疫功能和屏障功能,使肠道更容易受到外界病原体的侵袭,形成恶性循环,导致腹泻迁延不愈或反复发作,肠道菌群失调还可能与多种疾病的发生发展密切相关,如炎症性肠病、肠易激综合征等。

(四)贫血

对于长期慢性腹泻的患者,由于营养吸收障碍和肠道慢性失血(如溃疡性结肠炎患者),可能会出现贫血症状,贫血会使患者感到乏力、头晕、心悸、面色苍白等,严重影响生活质量,严重的贫血还可累及心脏等重要器官,增加心血管疾病的风险。

腹泻的治疗与预防

(一)治疗原则

1、补液与纠正电解质紊乱

对于腹泻患者,尤其是有脱水表现的患者,首要任务是补充足够的水分和电解质,轻度脱水可口服补液盐溶液,按照说明书的比例配制后少量多次饮用;中度至重度脱水则需静脉输液治疗,常用的液体包括生理盐水、葡萄糖盐水等,根据患者的脱水程度和电解质水平调整液体的成分和输注速度,应密切监测患者的血压、心率、尿量等生命体征以及血电解质水平,直至脱水和电解质紊乱得到纠正。

2、病因治疗

针对腹泻的不同病因采取相应的治疗措施:

- 感染性腹泻:如果是细菌感染引起的腹泻,应根据药敏试验结果选择合适的抗生素进行治疗,对于大肠杆菌感染可选用喹诺酮类抗生素(如左氧氟沙星);对于志贺氏菌感染可使用头孢菌素类药物,在使用抗生素