本文目录导读:

在泌尿系统疾病中,尿道炎是一种常见且令人困扰的疾病,它不仅影响着患者的生活质量,还可能引发一系列严重的并发症,本文将深入探讨尿道炎的症状、诊断方法、治疗方式以及预防措施,帮助大家更好地了解这一疾病,提高对自身健康的关注和保护意识。

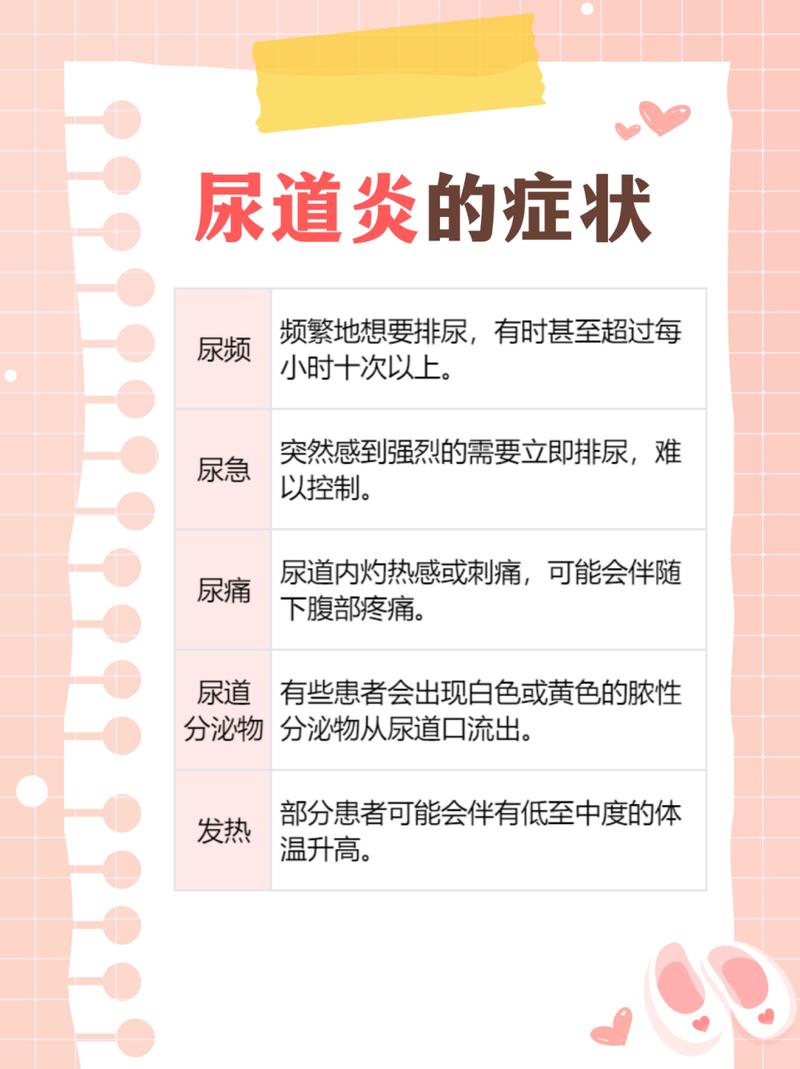

尿道炎的症状

1. 急性尿道炎

- 尿频:排尿次数显著增多,远远超出正常水平,白天的排尿次数可能从正常的4 - 6次增加到7 - 8次甚至更多,夜间也会频繁被尿意唤醒,严重影响睡眠,这是因为炎症刺激尿道黏膜,使膀胱的敏感性增加,容量减小,即使膀胱内仅有少量尿液也会产生强烈的排尿冲动。

- 尿急:尿意来得极为突然且难以控制,患者一旦有尿意,就必须立刻寻找厕所排尿,否则很容易出现尿裤子的情况,这是由于炎症刺激尿道和膀胱颈部的神经感受器,导致神经反射增强,使得患者在主观上产生强烈的尿急感。

- 尿痛:排尿时尿道会产生疼痛或刺痛感,这种疼痛的程度因人而异,有时是轻微的不适,但严重时疼痛会非常剧烈,并且在排尿后仍可能持续一段时间,其主要原因是在炎症状态下,尿道黏膜肿胀、充血,尿液经过时会刺激受损的黏膜,从而引发疼痛。

- 血尿:可分为肉眼血尿和镜下血尿,肉眼血尿即尿液呈红色或粉红色,较为明显;镜下血尿则需要通过显微镜检查才能发现,这是由于炎症导致尿道黏膜的血管破裂或通透性增加,红细胞进入尿液所致。

- 尿道分泌物:急性期尿道口会出现脓性分泌物,通常较为浓稠,颜色多为黄色或黄绿色,这些分泌物是由大量的炎症细胞、病原体以及坏死组织混合而成。

- 全身症状:可能会出现寒战、发热等全身性症状,体温一般会升高到39℃以上,同时伴有乏力、肌肉酸痛等不适,这是因为身体在抵抗感染的过程中,免疫系统被激活,释放炎症介质,影响体温调节中枢和身体的代谢功能。

2. 慢性尿道炎

- 尿频、尿急、尿痛:症状相对较轻,但持续时间较长,可能会反复发作,慢性期的尿频不像急性期那样频繁,但在精神紧张、劳累或饮水量少等情况下仍会加重,慢性尿道炎的尿痛通常是尿道内隐隐作痛,不像急性发作时那样剧烈。

- 尿道分泌物:分泌物相对稀薄,量也可能较少,可呈白色稀薄液体状,或者仅在晨起时发现尿道口有少量分泌物粘连,这是因为长期的炎症刺激使尿道黏膜处于慢性充血、水肿状态,分泌物的产生相对减少,但仍持续存在。

- 其他症状:慢性尿道炎还可能导致一些非特异性的症状,如会阴部坠胀、隐痛,腰骶部酸痛等,这些症状可能是由于炎症波及到周围组织或器官所引起的牵涉痛。

尿道炎的诊断方法

1. 临床症状评估

医生首先会详细询问患者的病史,包括症状的出现时间、频率、严重程度以及对日常生活的影响等,对于尿频、尿急、尿痛等症状的特点进行详细了解,如是否有明显的诱因(如不洁性生活)、症状的变化规律等,还会关注是否有全身症状,如发热、乏力等,这对于初步判断病情的严重程度和可能的病因非常重要。

2. 体格检查

- 视诊:观察尿道口的情况,看是否有红肿、分泌物等异常表现,正常情况下,尿道口应该是清洁、无红肿的;如果尿道口有红肿,并且有脓性或稀薄的分泌物,那么很可能是尿道炎的迹象。

- 触诊:男性患者可以通过触诊前列腺来辅助诊断,前列腺炎常常与尿道炎并发,当前列腺有炎症时,触诊时可能会感觉到前列腺肿大、压痛,女性患者则主要通过腹部触诊检查有无压痛等异常表现。

3. 实验室检查

- 尿常规检查:这是诊断尿道炎的重要检查之一,通过检测尿液中的白细胞、红细胞、细菌等成分,可以初步判断是否存在感染,如果尿液中白细胞增多,尤其是出现脓细胞,同时伴有红细胞增多,那么提示可能存在尿道炎。

- 尿培养:能够明确引起感染的病原体种类,医生会将采集的尿液样本接种在特殊的培养基上,经过一定时间的培养后观察有无细菌生长,如果培养出特定的细菌,如大肠埃希菌、淋球菌等,就可以针对性地选择药物进行治疗。

- 尿道分泌物涂片检查:对于有尿道分泌物的患者,可进行涂片检查,通过显微镜观察涂片中的细胞成分和微生物形态,可以快速确定是否存在感染以及可能的病原体类型,在淋菌性尿道炎的涂片中可以看到革兰氏阴性双球菌。

- 血常规检查:主要用于了解患者全身的炎症反应情况,如果血常规检查显示白细胞计数升高,中性粒细胞比例增加,说明身体存在炎症反应,结合其他症状和检查结果,有助于诊断尿道炎。

4. 影像学检查

一般情况下,尿道炎不需要常规进行影像学检查,但如果怀疑有并发症,如肾盂肾炎、膀胱炎等上行感染,或者存在泌尿系统的结构异常(如尿道结石、肿瘤等)时,可能会选择超声、CT等影像学检查来进一步明确诊断,超声检查可以观察肾脏、输尿管、膀胱和尿道的形态、结构是否正常,有无结石、肿瘤等病变;CT检查则可以更清晰地显示泌尿系统的解剖结构和病变情况,对于复杂病例的诊断有很大帮助。

尿道炎的治疗

1. 一般治疗

- 多饮水:患者应增加水分摄入,保证每日充足的饮水量,建议在1500 - 2000毫升左右,多喝水可以增加尿量,通过对尿道起到冲刷作用,减少细菌在尿道内的停留与繁殖,促进炎症的消退,也能防止尿液浓缩,避免因尿液浓缩而刺激尿道黏膜加重症状。

- 注意休息:治疗期间应避免过度劳累,保证充足的睡眠和休息时间,适当的休息有助于身体恢复体力,提高免疫力,促进病情的康复,避免长时间站立或久坐,因为长时间保持一种姿势可能会导致会阴部血液循环不畅,加重局部炎症。

- 注意个人卫生:保持会阴部清洁干燥非常重要,每日用温水清洗会阴部,尤其是女性患者在经期更要格外注意卫生,勤换卫生巾,要勤换内裤,选择透气性好、棉质的内裤,性生活要有节制且注意卫生,性生活前后男女双方都应清洗外生殖器,防止细菌交叉感染。

- 调整饮食:避免食用辛辣、油腻、高糖的食物,例如辣椒、油炸食品、蛋糕等,这些食物可能会加重尿道黏膜的炎症反应,不利于病情恢复,饮食宜清淡,多吃新鲜的蔬菜、水果等富含维生素的食物,有助于提高身体的抵抗力。

2. 抗生素治疗

- 经验性用药:在未明确病原体之前,医生通常会根据临床经验选择抗生素进行治疗,对于急性尿道炎患者,常选用喹诺酮类抗生素(如左氧氟沙星)、头孢菌素类抗生素(如头孢克洛)等广谱抗生素进行治疗,这些抗生素在尿液中的浓度较高,对常见的致病菌有较好的抗菌活性。

- 针对性用药:如果通过尿培养明确了病原体种类,就可以根据药敏试验结果选择敏感的抗生素进行治疗,如果是淋菌性尿道炎,首选头孢曲松进行治疗;如果是非淋菌性尿道炎,可根据具体的病原体选择相应的抗生素。

- 疗程:抗生素的使用疗程一般为7 - 14天,具体疗程应根据患者的症状、体征以及病原体的种类等因素来确定,症状较轻的患者可能疗程较短,而症状较重或伴有并发症的患者可能需要延长疗程,在使用抗生素治疗期间,应严格按照医嘱按时服用药物,不可自行停药或增减药量,即使症状缓解或消失,也应完成整个疗程的治疗,以确保彻底清除尿道内的病原体,防止尿道炎复发。

3. 对症治疗

- 缓解尿频、尿急症状:可以使用α受体阻滞剂(如特拉唑嗪)来缓解膀胱颈和尿道平滑肌的痉挛,从而减轻尿频、尿急的症状。

- 止痛治疗:对于尿痛明显的患者,可以在医生的指导下使用解痉止痛药物(如山莨菪碱)来缓解疼痛。

尿道炎的预防措施

1. 注意个人卫生

保持会阴部清洁干燥是预防尿道炎的关键,每日用温水清洗会阴部,尤其是在大便后和性生活后更要注意清洗,要勤换内裤,选择透气性好、棉质的内裤,避免穿紧身裤和