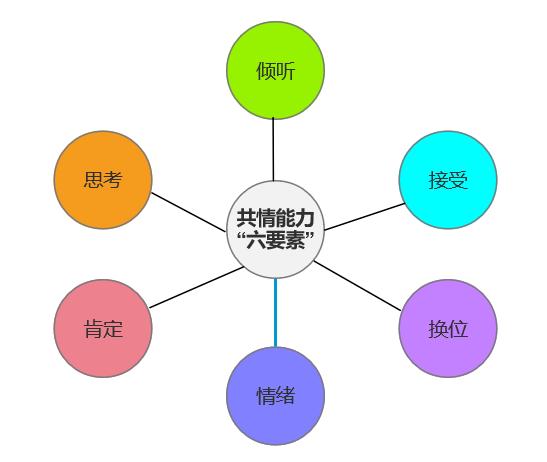

在人际交往的复杂织锦中,共情能力宛如一根坚韧而柔软的丝线,将心与心紧密相连,编织出理解、包容与和谐的华美图案,它是跨越自我边界的桥梁,让我们得以踏入他人内心的世界,感其所感,思其所思,从而建立起深度的情感连接与信任基石,无论是在亲密关系的呵护中,还是在职场协作的氛围营造上,乃至社会多元文化的交融碰撞里,卓越的共情能力都发挥着无可替代的关键作用,引领我们走向更为温暖、顺畅与富有成效的人际互动境界。

共情并非简单的同情,它超越了表面的怜悯与安慰,而是深入他人情感的核心,去真切地体验和理解其情绪的根源与内涵,当一位朋友因工作上的挫折而黯然神伤时,拥有共情能力的人不会仅仅说几句“别难过”“会好起来的”这类敷衍的安慰话,而是会用心倾听他讲述工作中的困境、压力以及那些不为人知的辛酸,仿佛自己也置身于那个充满挑战的工作环境之中,与他一同感受那份沮丧、焦虑与失落,这种设身处地的感受并非刻意为之,而是基于对人性的敏锐洞察和对他人情感世界的尊重,自然而然地流露出来,让朋友感受到被真正地理解和接纳,从而在心灵深处获得慰藉与力量。

倾听是开启共情之门的钥匙,真正的倾听并非只是用耳朵接收声音,更是全神贯注地投入其中,放下自己的先入为主观念和内心的杂念,全身心地聚焦于对方的话语、语调、语速以及背后的情感表达,在与他人交流时,我们要学会用眼神交流、点头示意等方式给予对方积极的反馈,让他们知道我们在认真地聆听每一个字、每一句话背后所蕴含的情感,避免中途打断对方,耐心地听完整个故事或陈述,即使对方的观点与自己相悖,也不要轻易急于反驳,而是先努力理解其立场和出发点,在一场关于教育理念的家庭讨论中,孩子表达了自己对未来职业规划的独特想法,父母若能克制住立刻否定和强行灌输自己观念的冲动,而是耐心倾听孩子的心声,尝试站在孩子的角度去理解他对兴趣爱好的追求以及对未来生活的憧憬,这便是一种深刻的倾听,也是共情的重要体现。

观察非言语信号同样是共情的重要环节,人的肢体语言、面部表情往往比言语更能真实地反映内心的情绪状态,一个微微颤抖的嘴唇、一次不经意的眼神闪躲、一个紧抿的嘴角,都可能暗示着对方内心隐藏的情感波动,在与同事的一次项目汇报会议中,某位同事在阐述方案时身体略显僵硬,双手不自觉地紧握成拳,尽管他口头上表示对方案充满信心,但这些细微的肢体语言却透露出他内心的紧张与不安,善于共情的人能够敏锐地捕捉到这些信号,并在合适的时机给予关心和支持,比如在会议结束后私下询问他是否需要帮助或者有什么担忧,这样的关怀基于对非言语信号的精准解读,能够让同事感受到被关注和理解,从而增强团队之间的默契与凝聚力。

共情能力的提升并非一蹴而就,需要我们在日常生活中不断地练习和实践,我们可以从阅读文学作品、欣赏电影等途径入手,通过沉浸在不同人物的故事和情感世界中,锻炼自己换位思考和感受他人情绪的能力,阅读托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》,当我们深入书中描绘的人物生活时,能够真切地体会到安娜在面对爱情与婚姻困境时的绝望与挣扎,以及她在社会舆论压力下的无奈与痛苦,这种对文学角色情感的深度共鸣能够逐渐迁移到现实生活中,帮助我们更好地理解和共情身边人的经历与感受。

参与志愿者活动也是培养共情能力的有效方式之一,在养老院为老人服务的过程中,我们会听到他们讲述过去的故事、对亲人的思念以及对生活的感慨,这些亲身经历的倾诉让我们有机会近距离接触到不同人生阶段的情感世界,从而激发内心的善良与同情,并进一步学会如何去回应和满足他人的情感需求,当我们为贫困山区的孩子捐赠衣物和学习用品时,了解到他们艰苦的生活条件和对知识的渴望,我们会对他们的处境感同身受,这种亲身体验能够加深我们对弱势群体的理解与关爱,拓宽共情的广度和深度。

在当今数字化时代,社交媒体虽然为我们提供了便捷的沟通渠道,但也在一定程度上削弱了我们面对面交流中的共情能力,我们在屏幕前快速浏览信息,往往只能看到文字的表面含义,而忽略了背后真实的情感诉求,我们需要更加有意识地提醒自己,在虚拟社交中也要秉持共情的原则,认真阅读他人的动态、评论和私信,用温暖、理解和支持的语言给予回应,而不是简单地点赞或转发,当看到一位网友在社交平台上分享自己遭遇的挫折和困扰时,我们可以花时间写下一段真诚的鼓励话语,分享一些类似的经历或提出一些建设性的建议,让对方感受到即使在虚拟的网络空间中,也有一颗真挚的心在与他相伴、共鸣。

提升共情能力是一场贯穿生命始终的心灵修行,它使我们能够突破自我中心的局限,走进他人的内心世界,以爱与理解为纽带,编织起一张紧密而温暖的人际关系网络,在这个纷繁复杂的世界中,让我们怀揣着共情之心,去倾听每一个灵魂的声音,去感受每一份情感的起伏,用共情的力量化解矛盾、传递温暖、创造美好,让人类社会在相互理解与包容的基石上迈向更加和谐、美好的未来,因为,只有当我们真正学会共情,才能在这广袤的人际海洋中找到心灵的港湾,与他人携手共进,共同书写充满爱与关怀的人生篇章。