在当今社会,随着生活节奏的加快和生活方式的改变,高血压这一慢性疾病正日益成为威胁人们健康的“隐形杀手”,它悄然无声地侵蚀着人体的健康防线,若不加以重视和有效控制,可能引发一系列严重的心脑血管并发症,如冠心病、脑卒中等,给患者及其家庭带来巨大的痛苦和沉重的经济负担,深入了解高血压,掌握其防治知识,对于维护我们的身体健康至关重要。

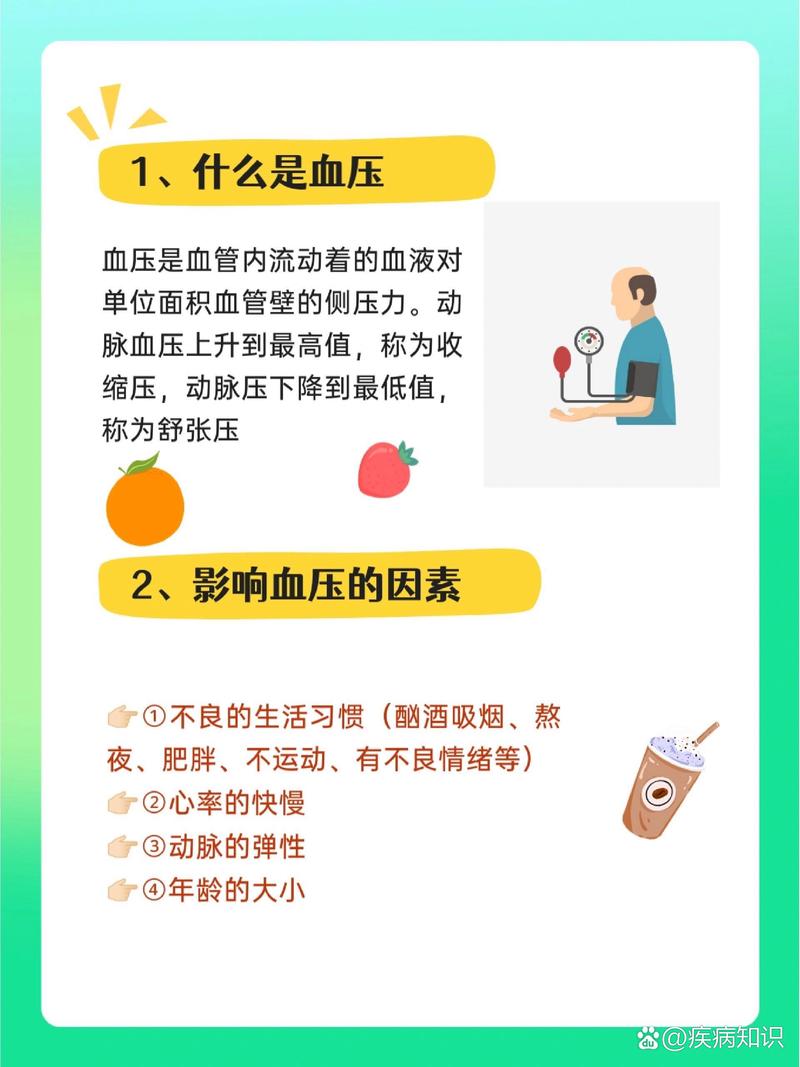

高血压是指以体循环动脉血压升高为主要特征的临床综合征,通常收缩压≥140mmHg 和(或)舒张压≥90mmHg,即可诊断为高血压,其发病机制较为复杂,涉及遗传、环境、生活习惯等多方面因素,从遗传因素来看,如果家族中有高血压病史,个体患高血压的风险会相对增加,但遗传因素并非绝对,不良的生活习惯和环境因素同样在高血压的发生发展中起着关键作用,长期高盐饮食、过量饮酒、吸烟、缺乏运动、精神压力过大以及肥胖等,都可能导致血压升高。

高血压的症状往往不明显,许多患者在患病初期甚至没有任何不适感,这也正是它容易被忽视的原因之一,部分患者可能出现头痛、头晕、心悸、乏力等症状,但这些症状并非高血压所特有,也可能与其他疾病相关,因此很容易被误诊或漏诊,这就强调了定期体检的重要性,尤其是测量血压这一简单而关键的检查项目,能够帮助我们早期发现血压异常,及时采取干预措施。

一旦确诊为高血压,治疗应遵循个体化原则,首先是生活方式的调整,这是高血压治疗的基础,减少钠盐摄入,每人每日不超过 6g,同时增加钾的摄入,如多吃新鲜蔬菜和水果,有助于降低血压,限制饮酒,男性每日酒精摄入量不超过两个标准饮酒单位,女性则不超过一个标准饮酒单位,戒烟也是必不可少的,吸烟会使血管收缩,升高血压,并增加心血管疾病的风险,适量运动,如每周进行至少 150 分钟的中等强度有氧运动,像快走、慢跑、游泳等,可有效降低血压,改善心血管功能,保持心理平衡,避免长期精神紧张、焦虑和愤怒等不良情绪,也是控制血压的重要环节,通过这些生活方式的改变,可使部分患者的血压得到有效控制,甚至恢复正常。

对于大多数高血压患者来说,仅仅依靠生活方式的调整是不够的,还需要药物治疗,目前常用的降压药物包括利尿剂、β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)和血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB)等,不同的降压药物具有不同的作用机制和适应证,医生会根据患者的年龄、性别、血压水平、合并症以及药物耐受性等因素综合选择合适的药物,老年患者可能更适合使用钙通道阻滞剂,因为它对老年人常见的单纯收缩期高血压效果较好;而对于合并有心力衰竭的患者,则更倾向于选择 ACEI 或 ARB 类药物,药物治疗应从小剂量开始,逐渐增加剂量,以达到目标血压,在用药过程中,患者需要严格按照医嘱按时服药,不可随意增减药量或停药,否则会导致血压波动,增加心脑血管事件的发生风险。

除了药物治疗和生活方式调整外,高血压患者还应定期进行随访和监测,患者应在开始治疗后的 1 个月内进行首次随访,之后根据血压控制情况每 3 - 6 个月随访一次,随访内容包括测量血压、评估药物副作用、检查靶器官损害情况(如心脏、肾脏、眼底等),并根据病情变化调整治疗方案,通过定期随访,医生可以及时了解患者的治疗效果,发现潜在的问题并及时处理,确保患者的血压得到稳定控制,减少并发症的发生。

高血压是一种可防可控的疾病,虽然它不能被彻底根治,但通过早期发现、积极治疗和有效的健康管理,完全可以将血压控制在理想范围内,使患者保持良好的生活质量,减少心脑血管疾病的发生风险,我们每个人都应该提高对高血压的认识,养成健康的生活习惯,定期测量血压,做到早发现、早诊断、早治疗,全社会也应加强对高血压防治知识的宣传教育,提高公众的健康素养,共同构建一个健康、和谐的社会环境,让我们携手共进,向高血压这一健康“杀手”说“不”,守护我们自己和家人的健康与幸福。