在当今数字化和全球化的时代,导航系统已经成为人们日常生活和工作中不可或缺的一部分,无论是驾车出行、航空航海、物流配送,还是户外探险等活动,都高度依赖精确的导航信息来确保安全、高效地到达目的地,导航准确性并非是一个绝对的概念,它受到多种因素的综合影响,本文将深入探讨导航准确性的内涵、相关技术、主要影响因素以及提高导航准确性的策略和方法。

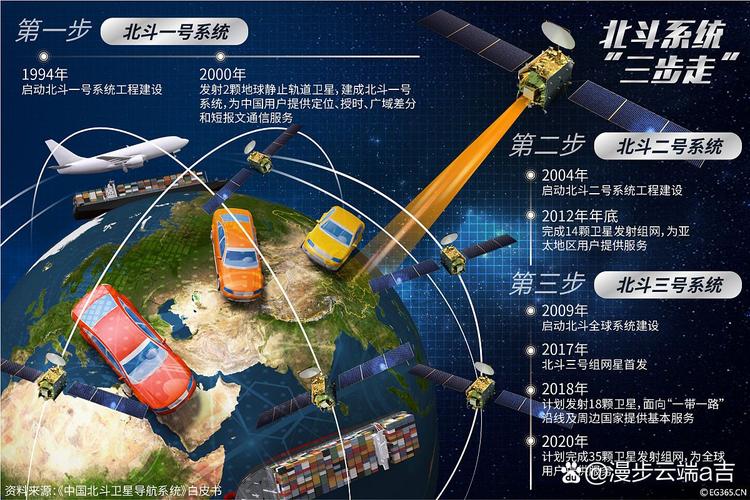

导航准确性是指导航系统所提供的位置、方向、速度等信息与实际地理坐标或预定轨迹之间的吻合程度,不同类型的导航系统,如全球定位系统(GPS)、北斗卫星导航系统、惯性导航系统等,其准确性评估指标略有差异,但总体上都关注定位误差、精度因子、信号稳定性等方面。

以 GPS 为例,其准确性通常用定位误差来衡量,包括水平定位误差和垂直定位误差,民用用户水平定位精度可达 10 米左右,军用或特殊用户的精度则可达到厘米级甚至更高水平,这种精度的提升得益于一系列先进技术的支持,如差分 GPS(DGPS)技术,通过在已知精确位置的基准站接收卫星信号,并与移动站的信号进行对比修正,能够显著降低定位误差,提高导航的准确性。

除了外部辅助技术,导航系统自身的硬件和软件也在不断发展以提升准确性,卫星导航芯片的性能提升,使得接收机能够更快速、更准确地捕获和解析卫星信号;而复杂的算法优化则可以更好地处理信号干扰、多径效应等问题,从而提供更可靠的导航数据,一些先进的导航算法采用了卡尔曼滤波技术,能够根据历史数据和实时测量值对导航参数进行动态估计和修正,有效提高了导航的稳定性和准确性。

尽管导航技术不断进步,导航准确性仍然受到多种因素的影响,自然因素方面,大气层中的电离层、对流层等会对卫星信号产生折射、散射和延迟等效应,尤其是在太阳活动剧烈时期,电离层的不规则变化可能导致数十米的定位误差,天气条件如暴雨、大雪、浓雾等也会削弱卫星信号强度,影响接收效果和导航准确性,在恶劣天气下,GPS 信号可能会出现中断或漂移现象,给车辆导航带来困扰,甚至可能引发安全事故。

人为因素同样不可忽视,城市中的高楼大厦、桥梁等高大建筑物会形成“城市峡谷”效应,反射和遮挡卫星信号,造成多径干扰,使导航设备难以准确判断信号来源方向,从而降低定位精度,而且,在一些特定区域,如军事设施附近或存在信号干扰源的地方,导航信号可能会被人为干扰或篡改,严重影响导航的可靠性和准确性,在军事冲突中,双方可能会使用电子干扰设备来破坏对方的导航系统,使其迷失方向。

为了提高导航准确性,除了技术上的不断创新和改进外,还需要采取一些综合措施,在基础设施建设方面,建立更多的地面差分站和增强基站,形成覆盖广泛、布局合理的地基增强网络,可以为不同地区的用户提供更精确的定位校正服务,加强国际合作,推动卫星导航系统的兼容性和互操作性,也有助于提高全球范围内的导航准确性,北斗卫星导航系统与 GPS 系统在技术和频段上实现了一定程度的兼容与互操作,用户可以同时接收两个系统的卫星信号,从而提高定位精度和可靠性。

用户在使用过程中也可以采取一些方法来提高导航准确性,保持接收机的天线处于开阔视野,避免在信号遮挡严重的环境中使用导航;定期更新导航设备的软件和地图数据,以确保其能够准确反映最新的地理信息和卫星轨道参数;对于高精度导航需求的用户,可以使用专业的测绘仪器和高精度定位终端,并结合事后数据处理技术来进一步提高导航结果的准确性。

导航准确性是一个涉及多方面因素的复杂问题,随着科技的不断进步和人们对精准导航需求的日益增长,导航系统的准确性必将不断提高,通过深入了解导航准确性的相关技术、影响因素以及应对策略,我们能够更好地利用导航系统,为人类的生产生活提供更加可靠、高效的定位导航服务,推动社会向着更加智能化、便捷化的方向发展,未来,随着量子导航、人工智能与导航技术的深度融合等新兴技术的突破和应用,导航准确性有望实现质的飞跃,为人类探索未知领域、保障全球物流运输、提升应急救援效率等提供更多的可能性和坚实的支撑。