在我们日常生活中,勺子是一种极为常见且看似普通的器具,然而它背后却蕴含着丰富的内涵与故事,无论是在家庭的餐桌上,还是在餐厅的美食盛宴中,勺子都扮演着不可或缺的角色,它不仅仅是用来舀取食物的工具,更是人类智慧与文化的一种体现。

勺子的历史可以追溯到遥远的古代,早在新石器时代,人们就已经开始使用简单的木制或骨制勺子来进食,那时的勺子形状较为粗糙,但却满足了人们对饮食的基本需求,随着时间的推移,不同地区的人们根据当地的资源和文化特色,对勺子进行了各种改进和创新,在中国古代,陶瓷工艺的发展使得陶瓷勺子逐渐普及,其精美的造型和细腻的质地成为了中国文化的一部分,而在欧洲,金属工艺的进步则催生了银制、铜制等材质的勺子,这些勺子不仅具有实用价值,还成为了贵族阶层炫耀财富和地位的象征。

从材质上看,勺子有着多种多样的选择,木质勺子给人一种自然、质朴的感觉,它通常具有良好的手感,而且不会像金属那样导热过快,能够避免在舀取热食时烫手,竹质勺子则是木质勺子的一种特殊形式,竹子生长迅速、资源丰富,因此竹质勺子价格相对亲民,同时它还具有天然的抗菌性能,深受人们喜爱,塑料勺子是近现代工业化的产物,它具有轻便、不易破碎的特点,广泛应用于一次性餐具领域,不过,随着人们对环保意识的提高,可降解塑料勺子也逐渐崭露头角,以减少传统塑料对环境的污染,金属勺子中,不锈钢勺子因其耐用、易清洁的特性成为了家庭厨房中的常客;而银质勺子则更多地出现在高档餐饮场所或作为收藏品存在,其华丽的外观和高贵的质感令人赞叹不已,还有一些用陶瓷、玻璃等材料制成的勺子,它们往往兼具美观与实用,成为餐桌上的一道亮丽风景线。

在形状设计方面,勺子也呈现出千姿百态,最常见的是圆形或椭圆形的勺头,这种形状能够方便地舀取各种形状和质地的食物,有些勺子的勺头会设计成较浅的形状,适用于盛装汤类等液体食物;而深勺则更适合舀取固体食物,如米饭、豆类等,为了增加舀取食物的稳定性,一些勺子的勺柄会设计成弯曲的形状,贴合人体的手部曲线,使握持更加舒适,还有一些创意性的勺子设计,如带有滤网的勺子,可以用来过滤汤汁中的固体杂质;双头勺子则可以在一端盛放主食,另一端盛放酱料,方便搭配食用。

勺子在不同文化中也有着独特的象征意义,在中国的传统文化里,勺子常常与“和”联系在一起,因为吃饭时大家共用一个勺子舀汤,象征着家庭成员之间的和谐、团结与共享,而在西方文化中,勺子有时被视为一种优雅、文明的象征,在正式的晚宴上,正确使用勺子的姿势和顺序是衡量一个人修养的重要标准之一,在喝汤时,要从勺子的内侧舀起汤来喝,而不是将整个勺子放入口中吸吮,这样可以避免发出不雅的声音并保持用餐的礼仪。

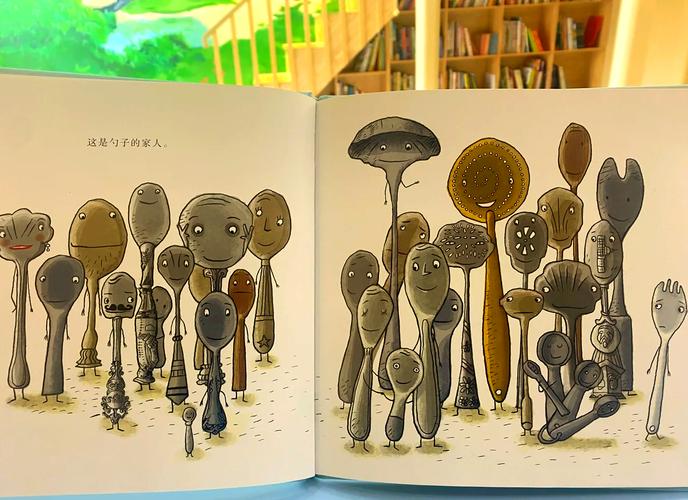

除了在日常生活中的用途外,勺子还在艺术领域有着广泛的应用,许多艺术家将勺子作为创作素材,通过雕刻、绘画、装置艺术等形式赋予勺子全新的艺术生命,一些木雕勺子作品,工匠们在勺子的表面雕刻出精美的图案和纹饰,展现出高超的技艺和独特的艺术风格;还有一些当代艺术家利用废旧的勺子进行组装和改造,创作出富有创意和想象力的大型装置艺术作品,这些作品不仅具有视觉冲击力,还引发人们对社会、环境等问题的思考。

在现代社会,勺子的发展趋势也在不断变化,随着科技的进步,智能化勺子开始出现,有一些智能勺子可以通过内置的传感器感知食物的温度、重量等信息,并将这些数据反馈给用户,甚至可以与手机等智能设备相连,帮助用户更好地管理饮食健康,人们对个性化的追求也促使勺子的设计更加注重独特性和定制化,消费者可以根据自己的喜好选择勺子的材质、颜色、形状等,甚至可以在勺子上刻上自己的名字或特殊的图案,使其成为独一无二的专属用品。

勺子虽小,却承载着人类数千年的饮食文化与生活智慧,从古老的木制勺子到现代的高科技智能勺子,从实用的家用器具到精美的艺术珍品,它见证了人类社会的发展变迁,也将继续在未来的日子里陪伴我们享受美食、传承文化、探索创新,无论是在平凡的家庭生活中,还是在丰富多彩的文化艺术舞台上,勺子都将以其独特的魅力绽放光彩,书写属于自己的奇妙篇章。