在当今社会,人们越来越关注自身的健康状况,其中血压问题尤为引人关注,高血压常被称为“无声的杀手”,但其实,低血压同样不容忽视,低血压,医学上称为“低张力血压”或“低血压症”,是指血压低于正常范围的一种状况,本文将深入探讨低血压的定义、分类、症状、原因、潜在风险、诊断方法、预防措施以及治疗策略,以帮助读者更全面地了解这一常见但容易被忽视的健康问题。

一、定义与分类

低血压通常指的是收缩压(高压)低于90毫米汞柱(mmHg)或舒张压(低压)低于60mmHg,根据其发生的原因和特点,低血压可分为几种类型:

1、体质性低血压:多见于瘦弱体型的人,常无明显症状,一般无需特殊治疗。

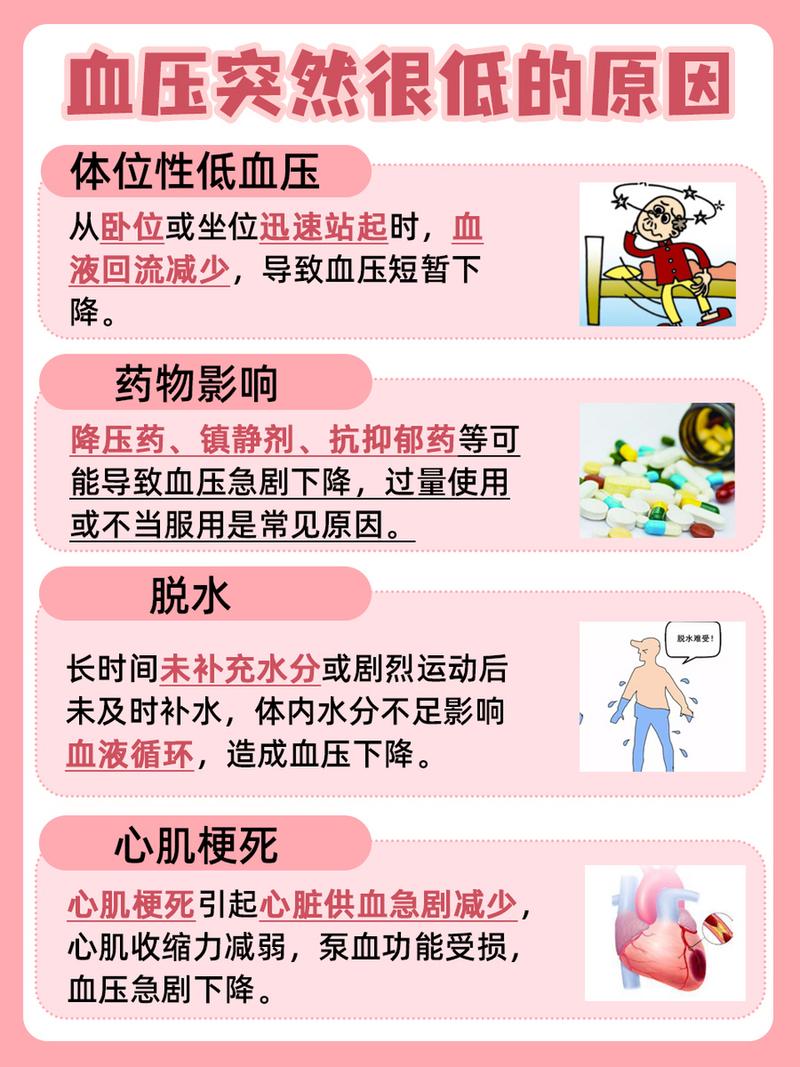

2、体位性低血压:当从卧位迅速转为直立位时,血压明显下降,可能伴有头晕、黑朦等症状。

3、餐后低血压:进餐后血压显著下降,常见于老年人及糖尿病患者。

4、药物性低血压:由某些药物如降压药、利尿剂等引起。

5、病理性低血压:由疾病引起,如心脏疾病、内分泌疾病、神经系统疾病等。

二、症状与影响

低血压的症状因人而异,轻者可能无明显不适,重者则可能出现以下症状:

- 头晕、头痛

- 乏力、疲倦

- 心悸、胸闷

- 视力模糊

- 晕厥(严重情况下)

长期低血压还可能导致重要脏器供血不足,影响心、脑、肾等器官的功能,增加跌倒受伤的风险,特别是对于老年人来说尤为危险。

三、原因探究

低血压的成因复杂多样,主要包括:

1、生理因素:体质虚弱、遗传因素、年龄增长等。

2、生活习惯:长时间站立、快速变换体位、过度节食减肥等。

3、疾病相关:心脏病、内分泌失调(如甲状腺功能减退)、神经功能障碍等。

4、药物副作用:降压药、抗抑郁药、镇静剂等。

四、预防与管理

1、生活方式调整:保持均衡饮食,适量增加盐分摄入(在医生指导下);避免长时间站立或突然改变体位,起床时应缓慢进行;适度运动,增强体质;保持充足睡眠,避免过度劳累。

2、定期监测血压:尤其是有低血压倾向的人群,应定期测量血压,及时发现并处理问题。

3、合理用药:如需服用可能引起低血压的药物,应在医生指导下调整剂量或更换药物。

4、治疗原发病:对于由特定疾病引起的低血压,应积极治疗原发病,以改善血压水平。

五、治疗方法

一旦确诊为低血压,应根据具体原因采取相应治疗措施:

1、非药物治疗:对于轻度无症状或症状轻微的患者,通过调整生活方式即可缓解。

2、药物治疗:对于症状明显或由特定疾病引起的低血压,医生可能会开具升压药物,如盐酸米多君等,以提高血压水平,但需注意,药物治疗应在医生指导下进行,避免自行购药服用。

3、中医调理:中医药在调理体质性低血压方面有一定优势,可通过中药汤剂、针灸等方法改善体质,提升血压。

六、结语

低血压虽不如高血压那样广为人知且危害直观,但它对个体健康的潜在影响不容忽视,通过了解低血压的基本知识,采取积极的预防措施,并在必要时接受专业治疗,大多数低血压患者都能有效控制病情,维护良好的生活质量,记住,关注自身健康,从细微之处做起,让我们共同守护好自己的“生命之压”。