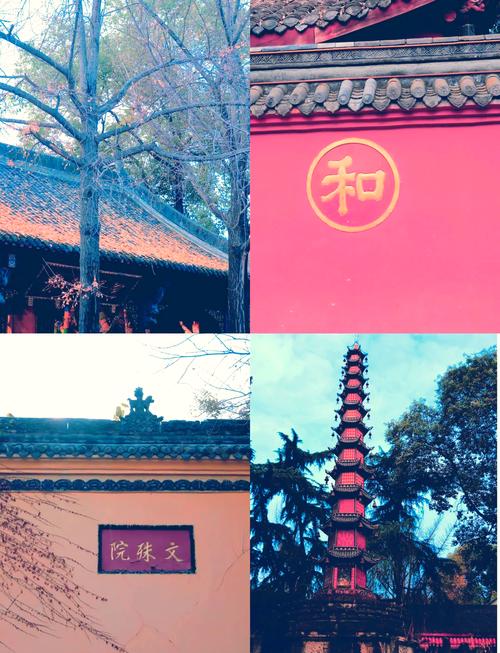

在繁华的成都城中,有一处静谧而庄严的所在——文殊院,它宛如一颗璀璨的明珠,镶嵌在城市的喧嚣与宁静之间,散发着深厚的历史底蕴和独特的文化魅力,历经岁月的洗礼,见证着时光的流转,承载着无数信徒的信仰与敬畏。

文殊院的历史源远流长,其始建于隋朝大业年间(公元605年—617年),初名为信相寺,据史料记载,当时是隋文帝之子蜀王杨秀的宠妃,一位被尊称为“圣尼”的信相所修建,这座寺庙在当时便已颇具规模,成为了一方佛教圣地,吸引着众多的信徒前来朝拜,唐朝时期,佛教盛行,文殊院更是声名远扬,高僧辈出,香火旺盛,唐武宗会昌五年(公元845年),因武宗灭佛,众多寺庙遭到破坏,文殊院也未能幸免,一度陷入沉寂,唐宣宗即位后,佛教得以恢复,文殊院也随之修复重建,继续传承着佛教的信仰与文化。

五代十国时期,战乱频繁,社会动荡不安,文殊院在这期间虽也经历了风雨飘摇,但却始终坚守着佛教的阵地,为世人提供心灵的慰藉,到了宋代,文殊院再次兴盛起来,成为四川地区重要的佛教寺院之一,文人墨客也常来此游览、题诗作画,留下了许多珍贵的文化遗产,如北宋文学家宋祁曾写下《题信相院默庵》一诗:“西阁腾腾锁寂寥,檐铃孤响雨连宵,莫言春至无寻处,浮世红尘涨六桥。”生动地描绘了当时文殊院的清幽环境以及诗人在其中的感悟,南宋时,文殊院又有增建,其规模不断扩大,影响力也日益增强。

明朝末年,战火纷飞,张献忠入川,成都的佛教庙宇大多被焚毁,文殊院也在这场灾难中化为灰烬,唯有10尊铁铸护戒神像和两株千年古杉,历劫尚存,这10尊铁铸护戒神像,形态逼真,工艺精湛,仿佛在诉说着曾经的辉煌与沧桑;而那两株千年古杉,依然挺拔屹立,枝叶繁茂,见证着历史的变迁,它们成为了文殊院不屈的灵魂象征,也为后来的重建保留了一丝希望的曙光。

清朝康熙二十年(公元1681年),慈笃禅师来到这片荒芜之地,结茅为庐,苦行修持,他的到来,仿佛为文殊院带来了新的生机与活力,传说慈笃禅师圆寂火化时,红色火光在空中凝结成文殊菩萨像,久久不散,市民们见此奇景,认为慈笃是文殊菩萨的化身,于是纷纷捐资捐物,改信相寺为文殊院,并在其原址上重新修建寺庙,康熙三十六年至康熙四十五年(公元1697年—1706年),官绅军民踊跃捐款,文殊院得以重修扩建,嘉庆、道光年间,文殊院方丈本圆法师又采办了82根石柱,改建、扩建了主要殿堂,形成了现今的规模,这82根石柱,不仅成为了文殊院建筑的一大特色,更见证了寺庙的发展与壮大。

文殊院的建筑风格独特,气势恢宏,整个寺庙坐北朝南,占地面积广阔,建筑面积达2万余平方米,其主体建筑以中轴线为主导,依次分布着天王殿、观音殿、大雄宝殿、说法堂、藏经楼等五重大殿,两侧则配以钟鼓楼、禅堂、观堂、客堂、斋堂、戒堂、念佛堂及各职事寮房,形成了典型的清代建筑风格的闭锁式四合结构,这种布局严谨、层次分明的建筑形式,充分体现了中国传统建筑的对称美和礼制观念。

天王殿,作为寺庙的第一进殿,庄严肃穆,殿内供奉着弥勒菩萨和四大天王像,弥勒菩萨笑容满面,袒胸露腹,给人一种慈悲和亲和力;四大天王则威风凛凛,手持法器,守护着寺庙的安宁,殿门两侧的楹联“大肚包罗现前住位兜率主,微笑圆融当来出世弥勒尊”,形象地描绘了弥勒菩萨的大肚能容和乐观豁达的心态,让人不禁心生敬畏与向往之情。

观音殿,又称三大士殿,供奉着观音、文殊、普贤三大士像,观音菩萨慈祥平和地坐骑在水兽身上,形象生动逼真,她手持净瓶杨柳,仿佛随时准备普度众生,展现出无尽的慈悲与智慧,文殊菩萨骑狮,普贤菩萨骑象,他们分别代表着智慧和行愿,与观音菩萨共同构成了佛教中最受欢迎的组合之一,这三尊佛像造型优美,工艺精湛,栩栩如生,让人感受到佛教艺术的魅力与力量。

大雄宝殿是文殊院的核心建筑之一,也是最为壮观的大殿,殿内供奉着铜铸的释迦牟尼佛坐像一尊,左右侍立着迦叶、阿难尊者像,释迦牟尼佛面容慈祥,目光深邃,仿佛在注视着世间万物;迦叶、阿难尊者则神态恭敬,虔诚地守护在佛陀身旁,大殿的建筑风格庄重典雅,单檐歇山顶式的屋顶覆盖着绿色的琉璃瓦,在阳光的照耀下熠熠生辉,斗拱飞檐,雕梁画栋,无不彰显出古代工匠的高超技艺和对佛教的崇敬之情。

说法堂,又名药师殿,是一座重檐歇山式的建筑,堂中有砖砌的戒坛,正中墙壁间镶嵌着康熙手书“空林”二字的匾额,康熙皇帝的书法苍劲有力,龙飞凤舞,为整个殿堂增添了几分皇家气派和文化氛围,堂中央宝盖下方供有药师佛一尊,左右还供有药叉大将十二尊,这些佛像造型各异,姿态生动,展现了佛教艺术的多样性和丰富性。

藏经楼位于寺庙的最后一进,是存放佛教经典的地方,楼内收藏了各种佛经上万册,其中有康熙皇帝御赐的《药师》《金刚经》等珍贵经书,这些经典不仅是佛教教义的重要载体,也是研究佛教历史和文化的重要资料,藏经楼的建筑风格古朴典雅,内部装修精美,书架上摆放着整齐的经典书籍,散发出一股浓郁的书香气息。

除了宏伟的建筑和众多的佛像外,文殊院还珍藏着丰富的文物和艺术品,寺内供奉着大小300余尊佛像,材质多样,有钢铁铸造的、脱纱的、木雕的、石刻的、泥塑的等等,这些佛像形态各异,或庄严威武,或慈悲祥和,每一尊都蕴含着深刻的佛教寓意和精湛的艺术价值,其中最为珍贵的是缅甸玉佛,这尊玉佛由文殊院和尚性鳞于1922年一路募化,历尽艰苦,步行到缅甸请回,玉佛质地温润,雕刻精美,栩栩如生,是文殊院的镇寺之宝之一,寺内还保存着许多明清以来的书画珍品,如康熙皇帝一七零二年御赐文殊院的“空林”墨迹,以及康熙临宋代书法家米芾的《海月》条幅等,这些书画作品不仅具有很高的艺术价值,也是研究中国书法绘画史的重要实物资料。

文殊院不仅是一座佛教寺庙,更是一座集园林景观与文化内涵于一体的胜地,寺庙内的庭院布局精巧,绿树成荫,花草繁茂,古老的银杏树高大挺拔,枝叶繁茂,犹如一把把绿色的大伞,为寺庙增添了几分宁静与神秘的气息,花园中种植着各种花卉和植物,四季花开不断,香气四溢,漫步在庭院中,仿佛置身于人间仙境,让人心旷神怡,忘却尘世的烦恼。

在历史的长河中文殊院还曾经历过多次修缮和重建,民国初年,国家民族危亡之际,文殊院的德风和尚、禅安和尚等顺应时代潮流,创立空林慈善佛学社、文殊普润高等学堂等机构,服务社会和民众,抗战期间,全寺僧众及设在寺内的空林佛学院师生积极投身抗日救国运动,举办僧伽救护队培训班,组织寺僧追荐阵亡将士等活动,展现了佛教界的爱国情怀和担当精神,新中国成立后,人民政府多次拨款修缮寺庙,1988年,新建千佛和平塔并增种上千株银杏、香樟、梅花、玉兰等花木;1991年前后又恢复了祖堂、念佛堂、西方三圣殿等建筑;1997年,第十七代方丈宽霖老和尚在寺内中轴线最后修建文殊阁……这些修缮和重建工作使得文殊院得以保存完好,继续发挥着其宗教和文化作用。

如今,文殊院作为成都市内保存最为完整的佛教寺庙之一,仍然吸引着众多信徒和游客前来参观朝拜,它不仅是人们寻求心灵慰藉的精神家园,也是了解中国传统文化和佛教历史的重要窗口,在这里,你可以感受到历史的厚重、文化的深邃以及信仰的力量,无论是红墙黛瓦下虔诚的