本文目录导读:

肉类,作为人类饮食结构中不可或缺的一部分,承载着丰富的营养价值与多样的美食文化,从古至今,肉类在满足人类基本营养需求、推动饮食文化发展以及助力农业经济等方面都发挥着关键作用。

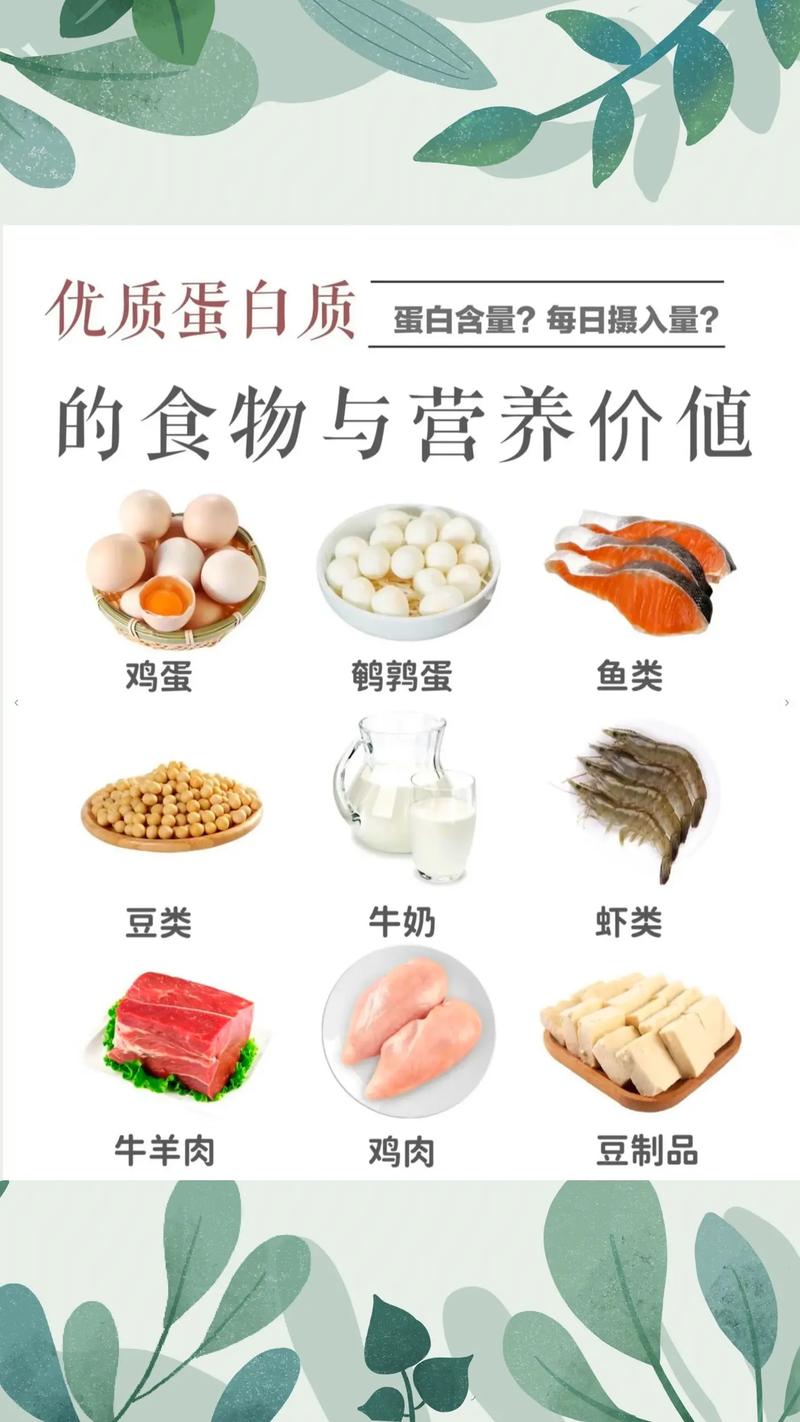

肉类的营养价值

肉类是优质蛋白质的重要来源,其含有人体必需的氨基酸种类齐全,比例适宜,对于身体的生长发育、组织修复以及维持正常生理功能至关重要,每 100 克牛肉中约含有 20 克蛋白质,这些蛋白质能够为肌肉的生长和修复提供原料,帮助增强肌肉力量,尤其是对于健身人群和处于成长发育阶段的青少年来说,是理想的营养补充品,肉类还富含多种维生素,如维生素 B 族,包括硫胺素(B1)、核黄素(B2)、烟酰胺(B3)、泛酸(B5)、吡哆醇(B6)、生物素(B7)等,维生素 B 族参与身体的能量代谢过程,能够促进碳水化合物、脂肪和蛋白质的消化吸收,将其转化为能量供人体利用,维生素 B12 主要存在于动物性食品中,它对于维持神经系统的正常功能、促进红细胞的形成具有不可替代的作用,缺乏维生素 B12 会导致巨幼细胞贫血、神经系统损害等健康问题,肉类中还含有丰富的矿物质,如铁、锌等,铁是合成血红蛋白的关键原料,有助于氧气的运输和供应,缺铁性贫血患者适当食用红肉等富含血红素铁的肉类,可以有效改善贫血症状,锌则参与人体的多种生理过程,包括酶的活性调节、免疫系统功能维护、伤口愈合以及味觉和嗅觉的正常感知等,儿童缺锌可能会导致生长发育迟缓、食欲减退等问题,而肉类中的锌元素能够为人体提供良好的补充。

肉类的种类与特点

肉类的种类繁多,根据来源可分为红肉和白肉,红肉主要包括猪肉、牛肉、羊肉等哺乳动物的肉,其肌肉纤维粗硬,脂肪含量因品种和部位有所不同,例如五花肉脂肪含量较高,而里脊肉则相对较瘦,红肉通常富含饱和脂肪酸,过量摄入可能与心血管疾病风险增加相关,但适量食用可以为人体提供丰富的铁、锌等矿物质以及蛋白质,白肉则指鸡肉、鸭肉、鹅肉、鱼肉、虾肉、贝类等家禽和水产类食物,其肌肉纤维细腻,脂肪含量相对较低,且富含不饱和脂肪酸,如欧米伽 - 3 脂肪酸,这种脂肪酸对心脏健康有益,有助于降低血脂、减少炎症反应,并能在一定程度上改善大脑功能和视力发育,不同种类的肉类具有独特的风味和烹饪特性,为美食文化的多样性奠定了基础,猪肉的肉质鲜嫩多汁,适合多种烹饪方式,如红烧、糖醋、回锅等;牛肉则具有独特的肉香和嚼劲,常用于制作牛排、炖牛肉、酱牛肉等菜肴;鱼肉鲜嫩细腻,清蒸、水煮、油炸都能展现其鲜美滋味,而且不同的鱼类还有各自独特的风味和口感,如鲈鱼的鲜嫩、鲫鱼的鲜美、三文鱼的肥美等。

肉类在饮食文化中的地位

在世界各地的饮食文化中,肉类都占据着重要地位,在我国,肉类是传统节日和家庭聚餐中的核心食材之一,春节期间的年夜饭桌上,常常会出现红烧猪蹄、酱肘子、糖醋鲤鱼等寓意吉祥、美味可口的肉类菜肴,象征着团圆和富足,而在西方文化中,烤肉、牛排、火鸡等也是常见的美食代表,例如美国的感恩节火鸡大餐、巴西的烤肉盛宴等,都是以肉类为主要食材,承载着人们对美食的热爱和对节日氛围的营造,各种肉类菜肴不仅是味蕾的享受,更是文化传承和社会交流的重要载体,它们在不同的地域和民族中演变出丰富多样的烹饪方法、调味技巧和饮食习俗,成为了人类饮食文化宝库中璀璨的明珠。

肉类产业的现状与挑战

随着全球人口的不断增长和人们生活水平的提高,肉类产业的市场需求持续扩大,肉类产业的发展也面临着诸多挑战,动物疫病的防控压力日益增大,例如非洲猪瘟在全球范围的流行,给养猪业带来了巨大冲击,导致生猪存栏量下降、猪肉价格波动,同时也影响了相关产业链的稳定发展,为了保障肉类产品的质量和供应安全,各国加强了对动物疫病的监测、防控和疫苗研发工作,建立严格的动物卫生防疫体系和肉类质量追溯制度,肉类生产对环境的影响也引起了广泛关注,传统的肉类养殖模式往往伴随着大量的温室气体排放、水资源消耗和环境污染问题,畜牧业产生的粪便如果处理不当,会造成地下水污染和水体富营养化;牛羊等反刍动物在消化过程中会产生甲烷等温室气体,加剧全球气候变化,可持续的肉类生产模式成为行业发展的重要方向,包括推广生态养殖、循环农业模式,提高饲料转化率,研发低碳排放的肉类生产技术和替代品等,消费者对肉类产品的品质和安全性要求也越来越高,这促使肉类加工企业加强质量管理和技术创新,开发出更加营养、健康、便捷的肉类产品。

肉类作为人类饮食的重要组成部分,以其丰富的营养价值和多样的美食形态深受人们喜爱,在未来的发展中,肉类产业将不断面临新的机遇和挑战,需要在保障食品安全、保护生态环境的基础上,实现可持续的发展,继续为人类的健康生活和文化传承做出贡献。