在现代医学的广阔舞台上,“输液”这一治疗手段无疑是极为常见且至关重要的,它是一把双刃剑,在为患者带来希望与康复契机的同时,也可能因不当使用引发一系列问题。

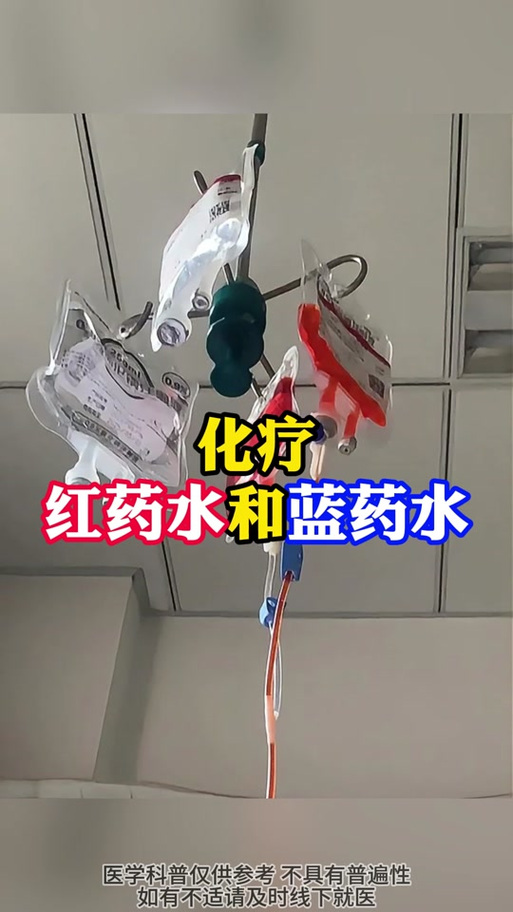

从积极的方面来看,输液能够快速有效地补充体液,当人体因各种原因,如严重腹泻、呕吐、大面积烧伤等导致体液大量丢失时,及时的静脉输液可以迅速恢复血容量,维持身体的血液循环稳定,在抢救失水严重的中暑患者时,通过快速输注生理盐水或葡萄糖溶液,能在短时间内补充身体流失的水分和电解质,防止患者因脱水而陷入更危险的境况,如休克、器官功能衰竭等,输液也是输送药物的重要途径,对于那些无法口服药物的患者,比如处于昏迷状态、胃肠道功能障碍或者急需药物达到快速血药浓度的患者,输液可以让药物直接进入血液循环,发挥药效,像在治疗某些严重的感染时,抗生素通过静脉输液的方式给药,能确保药物在体内迅速分布并发挥作用,有效控制感染,避免病情恶化。

输液并非毫无风险,不规范的输液操作可能引发感染,在输液过程中,如果医疗器械消毒不彻底、穿刺部位护理不当或者输液环境不符合卫生标准,细菌、真菌等病原体就可能侵入人体,引发局部的炎症反应,如静脉炎,表现为沿静脉走向出现发红、肿胀、疼痛等症状,严重的甚至可能导致全身性感染,如败血症,这会威胁到患者的生命安全,而且,过度输液也会对身体造成负担,短时间内大量输入液体,可能会超出心脏的负荷能力,导致心力衰竭,尤其是对于老年人、儿童以及本身就患有心脏疾病的患者,这种情况更为危险,过多的液体还会稀释血液中的电解质和血红蛋白等成分,引发水中毒、电解质紊乱等问题,影响身体的正常代谢和生理功能。

在医院里,医护人员必须严格遵循输液的操作规范,以确保患者的安全,在输液前,要仔细核对患者信息、药物名称、剂量以及输液的速度等关键要素,穿刺操作要在无菌环境下进行,严格按照步骤消毒皮肤、选择合适的血管并进行穿刺,输液过程中,要密切观察患者的反应,包括生命体征的变化、穿刺部位的有无异常以及是否出现过敏反应等,一旦发现任何异常情况,应立即停止输液并进行相应的处理。

对于普通民众而言,也应该对输液有正确的认识,不能盲目要求医生输液,也不能因为害怕输液而拒绝必要的治疗,当身体出现不适症状时,应听从专业医生的建议,根据病情选择最合适的治疗方式。

输液作为一种重要的医疗手段,在临床治疗中有着不可替代的作用,但我们必须充分认识到它潜在的风险,无论是医疗机构还是患者自身,都应当谨慎对待输液,权衡其利弊,让这把“双刃剑”在保障人类健康的道路上发挥出最大的优势,尽可能减少其带来的伤害,从而推动医疗服务向着更加安全、有效的方向发展。