在传统医学的璀璨星空中,拔罐以其独特的魅力闪耀着光芒,历经岁月长河,从远古传承至今,持续为人们的健康保驾护航,这一古老的疗法宛如一座神秘的宝藏,蕴含着深厚的文化底蕴与丰富的医学智慧,等待着我们去深入探寻、细细品味。

拔罐的历史源远流长,其起源可追溯至春秋战国时期,彼时,人们在劳动与生活实践中偶然发现,借助某些器具产生的负压吸附于体表特定部位,竟能缓解身体的种种不适,从最初简单的兽角、竹筒尝试,到如今精致多样的专业拔罐工具,拔罐在漫长的发展过程中不断演变、完善,在古代医籍中,如《黄帝内经》等经典著作,虽未明确提及“拔罐”二字,但其中所阐述的经络气血理论却为其奠定了坚实的理论基础,古人依据对经脉走向、气血运行规律的深刻理解,逐步摸索出通过在体表相应穴位或部位施以拔罐手法,来调节脏腑功能、疏通经络、平衡阴阳,从而达到防治疾病的目的。

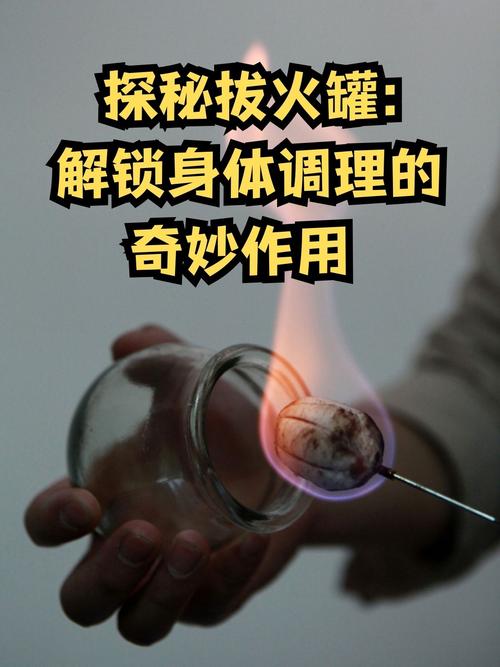

拔罐的原理基于负压效应与经络学说,当罐具内的空气被抽出或用火燃烧等方法使罐内形成负压后,迅速将其吸附于皮肤表面,这种吸附作用能够牵拉皮肤、肌肉及皮下组织,使局部毛细血管扩张充血,促进血液循环加速,从中医经络角度看,人体是一个有机的整体,经络内联脏腑、外络肢节,气血沿着经络运行不息,拔罐所产生的刺激通过经络传导,激发经络气血的运行,起到疏通经络、调和气血的功效,当人体某一经络气血阻滞不畅时,可能会出现疼痛、肿胀等症状,此时在该经络的特定穴位上进行拔罐,就如同为堵塞的河道清淤开道,让气血重新顺畅运行,从而缓解症状,而且,拔罐还能调节脏腑功能,因为脏腑与经络相互关联,通过对经络的刺激可间接影响脏腑的生理活动,使其恢复阴阳平衡状态,如脾胃虚弱者,可在背部脾俞、胃俞等穴位拔罐,以健运脾胃、增强消化功能。

拔罐具有广泛的适用范围与显著的功效,在骨骼肌系统方面,它对颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎等常见疾病有着良好的辅助治疗效果,以颈椎病为例,长期低头伏案工作易导致颈部肌肉劳损、颈椎生理曲度改变等,拔罐可通过改善局部血液循环,缓解颈部肌肉痉挛,减轻颈椎对神经、血管的压迫,从而缓解头晕、颈肩疼痛、上肢麻木等症状,对于呼吸系统疾病,如感冒咳嗽、慢性支气管炎等,拔罐也能起到一定作用,它能够帮助排出体内的痰浊、邪气,增强机体免疫力,在调理亚健康状态方面,拔罐更是大显身手,现代人生活节奏快、压力大,常常处于疲劳、失眠、焦虑等亚健康状态,拔罐可以调节人体的气血阴阳平衡,放松身心肌肉,改善睡眠质量,缓解疲劳感,提升整体精神状态,许多上班族在工作压力大时,会在背部膀胱经拔罐,以消除疲劳、舒缓情绪,提高工作效率。

尽管拔罐有着诸多益处,但在实际操作中也并非百无禁忌,皮肤破损或有溃疡、瘢痕的部位不宜拔罐,以免引起感染或加重损伤,凝血功能障碍者,如血友病患者,拔罐可能导致出血不止,应绝对禁止拔罐,空腹、过饱、过度疲劳或醉酒状态下也不宜拔罐,空腹拔罐可能因体质虚弱而引起晕厥;过饱则可能影响消化功能,甚至导致胃肠不适;过度疲劳或醉酒时身体机能处于不稳定状态,拔罐可能引发意外情况,孕妇的腹部、腰骶部等特殊部位应避免拔罐,以免对胎儿造成不良影响。

在现代社会,随着人们对健康养生的重视程度不断提高,拔罐作为一种绿色、自然的传统疗法,正逐渐走进大众视野,受到越来越多人的青睐,不仅在国内各大中医院的康复科、针灸推拿科广泛应用,还在国外的一些医疗机构和养生保健场所崭露头角,许多外国友人在亲身体验拔罐后,对其独特的疗效赞不绝口,纷纷称赞这是来自东方的神奇疗法,科研人员也在不断探索拔罐的作用机制,试图用现代科学技术手段揭开其神秘面纱,通过实验研究、临床观察等方法,从微观层面分析拔罐对细胞因子、血液流变学指标等方面的影响,为拔罐疗法的进一步推广与规范化应用提供科学依据。

展望未来,拔罐将在传承与创新中不断发展前行,要大力挖掘整理传统拔罐文化与技艺,培养更多专业的拔罐人才,确保这一古老疗法的原汁原味得以传承,积极结合现代医学、物理学、材料学等多学科知识与技术,研发更加安全、舒适、高效的拔罐器具与操作方法,利用智能科技实现拔罐压力、时间的精准调控,开发新型的罐具材质以提高吸附效果和舒适度等,相信在不久的将来,拔罐将以更加崭新的姿态服务于人类健康事业,在全球范围内绽放更加耀眼的光彩,让这一古老的传统疗法在现代社会焕发出勃勃生机,为守护人类健康贡献更大的力量。