在人生的旅程中,健康犹如基石,支撑着我们去追逐梦想、享受生活,疾病却如不速之客,时常侵扰我们的身躯,发烧便是其中较为常见的一种状况,当身体的温度计悄然攀升,不仅带来身体的不适,更可能引发一系列担忧与困扰,了解发烧的成因、精准判断病情并采取恰当有效的应对措施,是我们守护自身健康、抵御疾病的关键所在。

发烧,医学上通常指机体在致热原作用下或各种原因引起体温调节中枢功能障碍时,体温升高超出正常范围,正常体温一般恒定在 36℃ - 37℃左右,而当腋下温度超过 37.3℃,或口腔温度超过 37.5℃,或直肠温度超过 37.8℃,便属于发热范畴,它是身体对感染、炎症、自身免疫性疾病、肿瘤等多种因素的一种自我保护反应机制,当病毒、细菌等病原体入侵人体时,免疫系统会被激活,释放炎性介质,这些介质作用于体温调节中枢,使体温调定点上移,进而引发发烧,通过提高体温来抑制病原体的生长繁殖,增强免疫细胞的功能,助力身体对抗疾病,但持续高烧或反复发烧若不及时处理,可能会对身体造成严重损害,如导致脱水、电解质紊乱、惊厥、意识障碍,甚至危及生命,尤其是对于婴幼儿、老年人以及患有基础疾病的群体。

当察觉到自己或身边的人出现发烧症状时,准确测量体温是首要任务,建议使用医用体温计,常见的有水银体温计和电子体温计,水银体温计测量相对精准,使用时需将水银端置于腋窝深处,夹紧手臂 5 - 10 分钟读取数值;电子体温计则更为便捷快速,可放置在耳道、额头或腋下等部位进行测量,测量体温前应确保体温计清洁无污垢,被测者处于安静状态且未进行剧烈运动、进食冷饮等影响体温测量准确性的活动,若连续多次测量体温均显示异常升高,便需进一步观察伴随症状,以便初步判断病因。

发烧往往伴随着多种不适症状,及时缓解这些症状能减轻患者痛苦,为身体恢复创造有利条件,发热会使身体水分流失加快,因此补充水分至关重要,鼓励患者多喝温开水、淡盐水或口服补液盐溶液,少量多次饮用,既能防止脱水,又有助于促进新陈代谢,帮助身体排出毒素,饮食方面,应以清淡、易消化的食物为主,如米粥、面条、蔬菜汤等,避免食用油腻、辛辣、刺激性食物,以免加重肠胃负担,保证充足的休息对于身体恢复免疫力起着关键作用,营造安静舒适的休息环境,拉好窗帘保持室内光线柔和,调整适宜的温度和湿度,让患者尽量多卧床休息,减少体力消耗,使身体能够集中精力对抗疾病。

针对发烧的病因进行治疗才是根本之道,倘若发烧是由于细菌感染引起,医生通常会根据感染部位、患者症状及体征等情况选择合适的抗生素进行治疗,呼吸道感染常用的有阿莫西林、头孢克洛等;泌尿系统感染可能会用到左氧氟沙星、诺氟沙星等药物,病毒感染所致的发烧,目前尚无特效的抗病毒药物,主要依靠对症治疗,但在一些特定病毒感染时,如流感,可在发病 48 小时内服用奥司他韦等抗病毒药物,能在一定程度上缩短病程、减轻症状,若是由自身免疫性疾病引发的发烧,如类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等,则需要使用糖皮质激素(如泼尼松)、免疫抑制剂(如甲氨蝶呤)等药物进行规范治疗,以调节免疫系统功能,控制炎症反应,对于肿瘤性发热,需要综合手术、放疗、化疗等手段对肿瘤本身进行治疗,从根源上消除发热诱因。

除了药物治疗,物理降温也是一种辅助退烧的有效方法,尤其适用于高烧患者或对药物过敏者,常见的物理降温方式包括温水擦浴和冷敷,温水擦浴时,准备一盆 32℃ - 34℃左右的温水和一块柔软干净的毛巾,依次擦拭患者的颈部、腋窝、腹股沟等大血管走行部位,利用水分蒸发带走热量,每次擦拭时间可持续 10 - 15 分钟,注意避免擦拭胸腹部等敏感部位,以防着凉,冷敷则是用冰袋或冷毛巾包裹一层干毛巾后,放置于额头、枕部、腋窝、腹股沟等部位,通过局部降温降低体温,每次冷敷 15 - 20 分钟即可撤去,防止长时间冷敷造成冻伤,但要注意,无论是温水擦浴还是冷敷,都只是暂时缓解发热症状的措施,若体温持续不降或伴有严重不适,应及时就医寻求专业帮助。

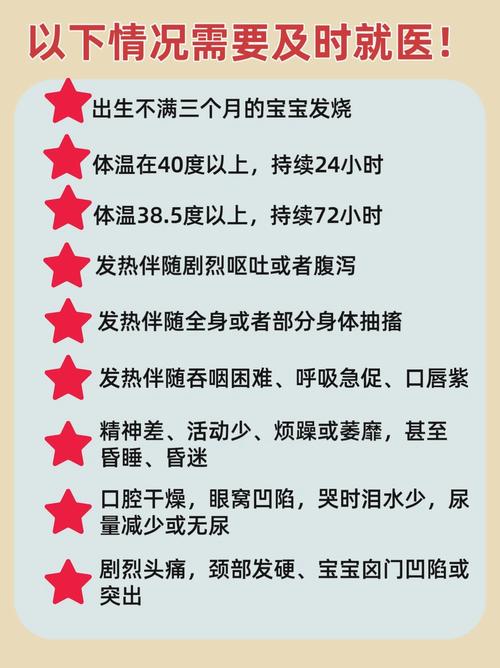

在发烧期间,密切监测病情变化不容忽视,除了定时测量体温外,还需留意患者的呼吸频率、心率、精神状态、食欲等方面情况,若体温逐渐下降、精神状态好转、食欲恢复,通常提示病情在向好的方向发展;反之,如果体温持续升高、呼吸急促困难、心率过快或过慢、出现精神萎靡、烦躁不安、抽搐等症状,则可能意味着病情加重,必须立即送往医院急诊科救治。

面对发烧这一常见病症,我们不必惊慌失措,但要给予足够重视,以科学的方法和严谨的态度去应对,从准确判断病情到采取有效的治疗措施,从日常护理的细节关注到病情变化的严密监测,每一个环节都关乎着身体能否顺利康复,掌握正确的发烧应对知识,就如同为自己和家人的健康储备了一把坚实的保护伞,在疾病来袭时,能够从容应对,守护生命的健康与安宁,让我们在人生的道路上继续坚定前行,无惧风雨。