在快节奏的现代社会中,人们面临着各种各样的压力和健康挑战,中医养生理念以其独特的理论体系和丰富的实践经验,为人们提供了一种保持身心健康、预防疾病的有效途径,它强调人体是一个有机的整体,与自然界相互关联、相互影响,通过调整生活方式、情志、饮食、穴位等方面,达到阴阳平衡、气血通畅的状态,从而实现健康长寿的目标。

中医养生的基础理论源于中国古代哲学思想,如阴阳五行学说、经络学说等,阴阳学说认为,世界万物皆由阴阳两个方面组成,人体也不例外,阴阳相互对立又相互依存,一旦阴阳失衡,就会导致疾病的发生,人体的阳气具有温热、推动等作用,若阳气过盛,可能会出现发热、烦躁等症状;若阳气不足,则会感到畏寒、乏力,养生的关键在于维持阴阳的相对平衡。

五行学说将自然界的事物分为木、火、土、金、水五类,它们之间存在着相生相克的关系,人体脏腑也与五行相对应,如肝属木、心属火、脾属土、肺属金、肾属水,这种对应关系使得人体内部各脏腑之间相互协调、相互制约,当某个脏腑出现问题时,可能会通过五行的相生相克影响到其他脏腑,肝郁气滞可能会影响到脾胃的运化功能,出现食欲不振、腹胀等症状,中医养生会根据五行理论,通过调理相应的脏腑来恢复身体的平衡。

经络学说是中医养生的又一重要理论依据,经络是人体气血运行的通道,内联脏腑,外络肢节,人体共有十二条主要经络和众多奇经八脉等,经络畅通,气血才能正常输送到身体的各个部位,保证脏腑组织的营养供应和功能活动,如果经络受阻,就会引发各种疾病,如疼痛、麻木等,中医常用的针灸、推拿等养生方法就是通过刺激经络穴位,来调节气血的运行,达到防病治病的目的。

在情志养生方面,中医认为情志与脏腑密切相关,怒伤肝、喜伤心、思伤脾、忧伤肺、恐伤肾,长期的不良情绪会对相应的脏腑造成损害,过度愤怒会使肝气上逆,出现头晕、头痛、面红目赤等症状,保持平和的心态至关重要,人们可以通过多种方式来调节情志,如听音乐、阅读、旅游、与朋友交流等,当遇到不良情绪时,要学会及时宣泄和调整,避免情绪过度积压对身体造成伤害。

饮食养生也是中医养生的重要组成部分,中医强调“药食同源”,食物不仅可以提供营养,还具有治疗疾病的作用,根据个人的体质和季节的变化,合理选择食物是关键,体质偏热的人应多食用清热降火的食物,如苦瓜、绿豆等;体质偏寒的人则适合食用温补性的食物,如羊肉、生姜等,饮食要遵循适量、均衡的原则,避免暴饮暴食和过度偏食,合理的饮食搭配还可以根据五行理论进行,以达到滋补脏腑的目的。

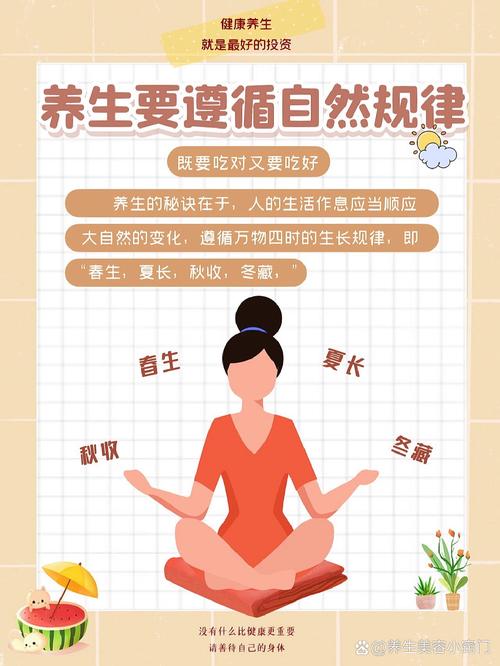

中医养生理念还注重顺应自然的规律,人体的生理活动与自然界的四季变化息息相关,春季阳气上升,万物复苏,此时养生应注重养阳,多参加户外活动,如踏青、散步等;夏季气温较高,人体容易出汗,养生重点在于养心、清热解暑,可适当食用西瓜、绿豆汤等食物;秋季气候干燥,肺气易受损,要注意养肺润燥,可食用百合、银耳等食物;冬季天气寒冷,应以养藏为主,早睡晚起,适当食用温热性的食物,如核桃、红枣等。

中医养生理念是一种综合性的健康观念,它涵盖了生活的各个方面,从情志、饮食、作息到运动等,通过深入了解和实践中医养生理念,人们可以更好地调整自己的生活方式,增强身体抵抗力,预防疾病的发生,提高生活质量,实现身心的和谐与健康,在现代社会的忙碌生活中找到一条通往健康长寿的康庄大道,让古老的中医智慧在现代社会中继续绽放光彩,为人们的健康保驾护航。