在浩渺无垠的大自然中,水是生命的摇篮,而鱼作为水中灵动的精灵,不仅以其优雅的姿态装点着水域世界,更以鲜嫩肥美的肉质,成为了人类餐桌上不可或缺的珍馐佳肴,鱼肉,这一源自自然的馈赠,承载着丰富的营养价值、多样的烹饪方式以及深厚的文化底蕴,从远古至今,始终在人类的生活中占据着举足轻重的地位。

鱼肉的营养价值堪称卓越,它富含优质蛋白质,这种蛋白质的氨基酸组成与人体的需要极为接近,易于被人体消化吸收,能够为人体提供生长发育、维持正常生理功能所需的重要营养素,对于儿童来说,常吃鱼肉有助于大脑和身体的发育,使其更加聪明伶俐、体魄健壮;对于老年人而言,鱼肉中的不饱和脂肪酸,如欧米伽 - 3 脂肪酸,具有降低血脂、预防心血管疾病的功效,还能在一定程度上延缓大脑衰老,保持思维敏捷,鱼肉还含有丰富的维生素 A、D、B 族等,以及钙、磷、钾等多种矿物质,这些营养物质协同作用,为人体的健康构筑起坚固的防线。

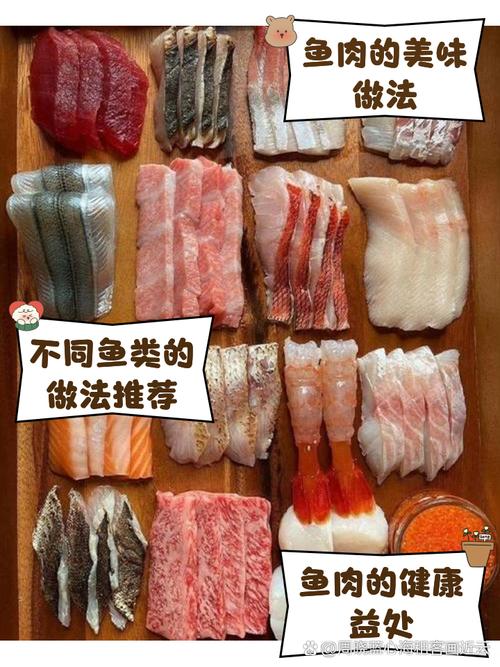

在烹饪的世界里,鱼肉犹如一位百变仙子,能幻化出无数令人垂涎欲滴的美味佳肴,清蒸鱼,无疑是保留鱼肉原汁原味的经典做法,一条新鲜的鱼,只需简单地用葱姜蒜、料酒等调料腌制片刻,放入蒸锅中,待蒸汽缓缓升起,鱼肉在高温的呵护下逐渐熟透,出锅后再淋上烧热的食用油和蒸鱼豉油,瞬间,一股鲜香扑鼻而来,那洁白如玉的鱼肉,鲜嫩多汁,入口即化,仿佛每一丝纤维都在舌尖上舞动,让人陶醉其中,红烧鱼则是另一番风味,浓郁醇厚的酱汁包裹着鱼肉,色泽红亮诱人,鱼块在锅中煎至两面金黄,再加入酱油、糖、料酒等调料炖煮,随着时间的推移,汤汁渐渐浓稠,味道全部渗透到鱼肉之中,一口咬下去,咸甜交织的味道在口中散开,鱼肉的软糯与酱汁的醇厚完美融合,令人回味无穷,还有酸菜鱼,以其独特的酸辣口感征服了无数食客的胃,鲜嫩的鱼片搭配爽脆的酸菜,在滚烫的汤底中翻滚,吸收了酸菜的酸爽和辣椒的火辣,当热气腾腾的酸菜鱼端上桌时,那扑鼻的香气瞬间勾起人们的食欲,夹起一片鱼片送入口中,先是感受到鱼肉的滑嫩,紧接着酸辣的味道在口腔中爆发开来,让人欲罢不能。

除了常见的家常做法,各地的特色鱼肴更是别具一格,例如江苏的松鼠鳜鱼,这道菜造型精美绝伦,宛如一只栩栩如生的松鼠蹲在盘中,厨师将鳜鱼去骨后切成花刀,经过油炸定型,再浇上用糖醋调制而成的酱汁,上桌时,那吱吱作响的声音仿佛是松鼠在欢快地跳跃,外酥里嫩的鱼肉搭配酸甜可口的酱汁,无论是口感还是外观都令人赞叹不已,四川的水煮鱼则以其麻辣鲜香的特点闻名遐迩,大片的鱼肉在滚烫的辣椒油中煮熟,盛入碗中后,再淋上一层滚烫的汤汁,撒上葱花、蒜末、花椒面等调料,夹起一块鱼肉放入口中,首先感受到的是辣椒的火热刺激,随后是鱼肉的鲜嫩和麻椒的独特香味,让人吃得大汗淋漓却又直呼过瘾。

鱼肉不仅是一种美食,更是人类文化的重要载体,在中国古代,鱼有着特殊的象征意义。“鱼”与“余”谐音,寓意着年年有余、富贵吉祥,因此常常出现在传统绘画、剪纸、刺绣等艺术作品中,以及春节、婚礼等重要节日和庆典场合,在一些少数民族的文化里,鱼也扮演着重要的角色,比如傣族的泼水节,人们会用各种鱼类制作美食,举行盛大的宴会,祈求风调雨顺、五谷丰登,而在西方文化中,鱼同样具有丰富的内涵,基督教中,鱼是耶稣基督的象征之一,代表着信仰和救赎,在古希腊神话中,鱼尾人身的美人鱼形象充满了神秘色彩,激发了无数文人墨客的创作灵感。

从古至今,无数的文人墨客对鱼肉也是情有独钟,留下了许多脍炙人口的诗词佳作,苏轼曾在《浣溪沙·细雨斜风作晓寒》中写道:“细雨斜风作晓寒,淡烟疏柳媚晴滩,入淮清洛渐漫漫,雪沫乳花浮午盏,蓼茸蒿笋试春盘,人间有味是清欢。”诗中的“春盘”里或许就有着鲜嫩的鱼肉,诗人在品味这简单的美食时,感受到了生活中的宁静与欢乐,抒发了对平凡生活的热爱之情,杜甫的《阌乡姜七少府设脍,戏赠长歌》一诗中:“饔人受鱼鲛人手,洗鱼磨刀鱼眼红,无声细下飞碎雪,有骨犹怜旧折杨。”生动地描绘了厨师处理鱼的场景,从鱼的新鲜到烹饪的过程,无不展现出对鱼肉美食的细腻观察和由衷喜爱,这些诗词不仅让我们领略到了古代文人的才情与雅致,也让我们对鱼肉所蕴含的文化魅力有了更深的体会。

在现代社会,随着人们生活水平的提高和饮食习惯的变化,鱼肉的消费市场也日益繁荣,在享受鱼肉美味的同时,我们也应该关注海洋生态环境的保护,过度捕捞、水污染等问题导致许多鱼类资源濒临枯竭,生态平衡受到严重威胁,我们需要树立正确的消费观念,倡导可持续的渔业发展,选择食用来自合法、环保养殖或捕捞的鱼类产品,让大自然的馈赠能够长久地延续下去。

鱼肉,这片来自大自然的味蕾盛宴与文化瑰宝,以其独特的魅力贯穿了人类历史的长河,它滋养着我们的身体,慰藉着我们的心灵,传承着人类的文明,在未来的日子里,让我们珍惜这份珍贵的礼物,用心去品味鱼肉的鲜美,用行动去守护那片孕育它们的蓝色海洋,让鱼肉的故事在岁月的长河中永远流淌下去。