在岁月的长河中,粽子这一传统美食宛如一颗璀璨的明珠,散发着独特的魅力,历经千年而韵味不减,它不仅仅是一种食物,更是承载着中华民族深厚文化底蕴与丰富情感的载体,从古老的传说到现代的传承,从食材的精心挑选到制作工艺的代代相传,每一个环节都蕴含着无尽的故事与智慧。

粽子的起源众说纷纭,其中最为人们所津津乐道的便是与屈原的渊源,公元前 278 年,秦军攻破楚国京都,屈原不忍舍弃祖国,于五月五日投汨罗江自尽,以生命谱写了爱国主义的壮丽篇章,当地百姓悲痛欲绝,纷纷划船去江中寻找他的遗体,但是没有找到,为了不让鱼虾咬食屈原的身体,人们将米团投入江中喂鱼,此后,每年农历五月初五,人们都会以吃粽子来纪念这位伟大的爱国诗人,这一习俗也随着历史的车轮流传至今,成为中华民族传统文化的重要象征之一。

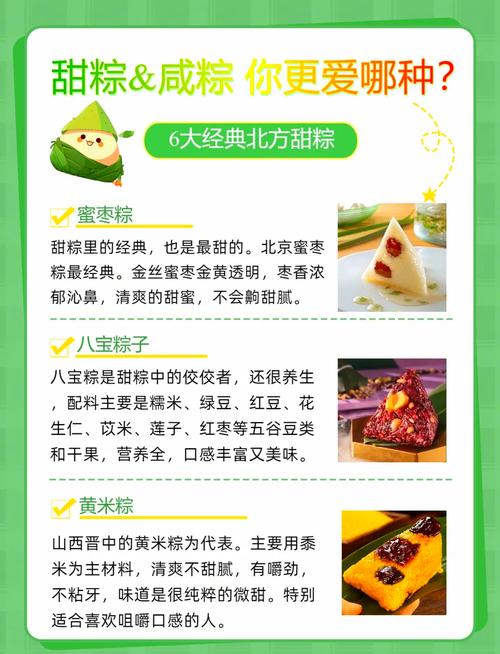

从食材的选择来看,粽子便展现了其丰富的多样性与地域特色,糯米,作为粽子的主要原料,其颗粒饱满、粘性十足,在蒸煮之后变得软糯香甜,为粽子奠定了醇厚的基础口感,不同地区的人们对糯米的偏好也有所差异,南方地区多选用当地的优质籼糯米,其米质晶莹透亮,煮出的粽子口感更为清爽;而北方地区则倾向于使用粘性更强的粳糯米,使得粽子更加软糯绵密,除了糯米之外,馅料的种类更是琳琅满目,甜馅如豆沙、红枣、蜜饯等,给人们带来甜蜜的味蕾享受;咸馅则有五花肉、蛋黄、咸蛋黄与肉松等搭配,咸香浓郁,让人回味无穷,嘉兴的肉粽,以其肥而不腻的五花肉和浓郁的酱香闻名遐迩;福州的碱水粽,仅用糯米、碱水和粽叶制作,简单的食材却营造出独特的清香味。

制作粽子的过程更是一场匠心独运的技艺传承,首先是粽叶的处理,新鲜的粽叶经过清洗、浸泡后,变得柔软且富有韧性,为包裹糯米提供了天然的外衣,常见的粽叶有芦苇叶、竹叶等,它们不仅赋予了粽子独特的清香,还具有一定的保鲜作用,然后是填料与包裹环节,将适量的糯米和馅料放在粽叶上,通过巧妙的折叠与缠绕,将它们紧紧包裹起来,这看似简单的动作,实则需要熟练的技巧和耐心,一个合格的粽子要做到形状规整、包裹紧密,既不能漏米,又不能过于松散,最后是蒸煮环节,将包好的粽子放入锅中,用大火煮沸后转小火慢炖数小时,让糯米充分吸收粽叶和馅料的香味,达到软糯适口的程度,在这个过程中,厨房中弥漫着淡淡的粽香,那是时间与温度交织出的独特味道,也是家的味道。

粽子在中国文化中扮演着重要的角色,它是传统节日端午节不可或缺的元素,每到端午时节,大街小巷弥漫着粽香,家家户户忙着包粽子、送粽子,走亲访友之间互赠粽子,传递着浓浓的情谊与祝福,粽子不仅是一种美食,更是一种情感的寄托,它承载着人们对美好生活的向往和对传统文化的坚守,粽子还常常出现在各种民俗活动中,如在一些地方的龙舟竞渡比赛后,会分发粽子给参赛选手和观众,寓意着吉祥如意、平安健康。

随着时代的发展,粽子也在不断创新与变革,在现代社会快节奏的生活方式下,方便速食的粽子产品应运而生,真空包装的粽子只需简单加热即可食用,满足了人们在忙碌生活中对传统美食的需求,一些商家也推出了各种创意口味的粽子,如巧克力粽、抹茶粽、榴莲粽等,将传统的糯米与现代流行的食材相结合,吸引了年轻一代消费者的关注,这些创新虽然在一定程度上改变了粽子的传统形态和口味,但也为这一古老美食注入了新的活力与生机。

无论时代如何变迁,传统手工制作的粽子始终在人们心中占据着特殊的地位,那一份手工的温度、那一抹粽叶的清香、那一口软糯的口感,是工业化生产无法复制的情感体验,在传统手工作坊里,老手艺人依然坚守着古老的制作工艺,他们用双手将每一颗粽子打造成艺术品,将祖辈传承下来的味道延续下去,他们不仅是在制作美食,更是在传承文化,让后人能够领略到中华民族传统文化的魅力。

当我们品尝着手中的粽子时,仿佛能够穿越时空,感受到古人的智慧与情感,它是历史的见证者,见证了中华民族数千年的风雨兼程;它是文化的传承者,将先辈们的勤劳与智慧代代相传;它更是情感的纽带,连接着每一个中华儿女的心,在这个全球化的时代,粽子作为中国传统文化的代表之一,正走向世界舞台,向世界展示着中华文化的独特魅力,无论是在海外的华人社区,还是在国际友人的聚会上,粽子都成为了传播中国文化的友好使者。

粽子,这一小小的美食,蕴含着大大的文化内涵,它从远古走来,带着历史的尘埃与岁月的沉淀,在现代生活中绽放出绚丽的光彩,让我们珍惜这份传统美食,传承其背后的文化精神,让粽香永远飘荡在我们生活的上空,成为我们民族文化永恒的记忆与骄傲,在未来的日子里,愿粽子继续陪伴我们走过每一个传统佳节,在时光的长河中续写属于自己的文化传奇,让更多的人了解、喜爱并传承这一中华民族的瑰宝。