本文目录导读:

深圳大剧院,这座矗立于罗湖区桂园街道深南东路5018号的艺术殿堂,自1984年破土动工,便注定成为深圳城市文化的一颗璀璨明珠,作为中国第一座以“大剧院”命名的演艺剧场,它见证了深圳从边陲小镇到现代化国际都市的华丽蜕变,是特区文化发展的重要里程碑。

历史沿革与建设背景

深圳大剧院的建设,是深圳特区建立初期八大文化设施规划中的重要一环,上世纪80年代初,深圳市委、市政府高瞻远瞩,决定倾全市之力打造这一文化地标,旨在为市民提供高品质的文化艺术享受,提升城市文化软实力,尽管当时深圳经济尚不发达,人口仅74万,但决策者们坚信文化对于城市发展的深远意义,毅然拍板建设大剧院,1984年2月27日,工程正式破土动工,经过五年紧张施工,于1989年部分投入使用,同年正式开业,它的建成,不仅填补了深圳大型演艺场所的空白,更在全国引起了广泛关注,成为中国剧场建设的典范。

建筑特色与内部设施

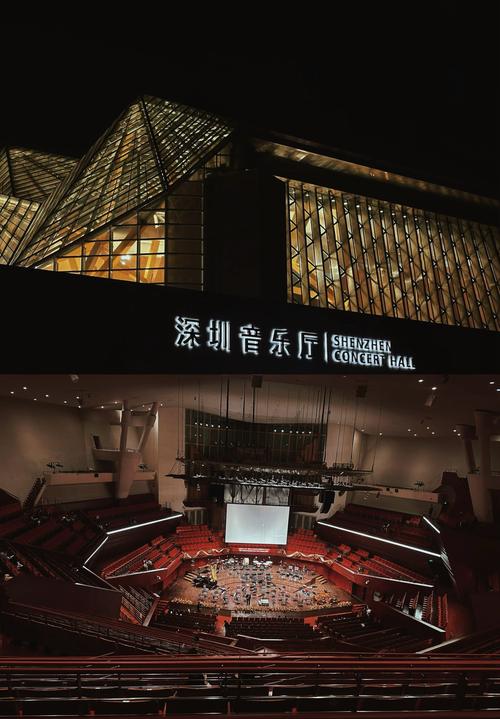

深圳大剧院外墙采用金黄色玻璃幕墙,全封闭式结构,外观典雅大气,主体建筑包括大剧场和音乐厅,两者各具特色,相得益彰,大剧院拥有观众席面积1140平方米,两层共1305个座位,确保每位观众都能获得良好的观演体验,音乐厅则以其卓越的声学效果著称,总面积890平方米,设有错落式座位632个,演出音向效果达到国际同类设施水平,被誉为“深圳特区高雅艺术的殿堂”。

内部设施方面,大剧院配备了先进的舞台设备,具备推、拉、升、降、旋转等多种功能,满足各类文艺演出的需求,升降乐池、灯光控制和音响系统均采用国际先进设备,为艺术家和观众提供了极致的表演和观赏环境,大剧院还设有宽敞的大堂、酒店等功能设施,以及地下商业街、酒楼、歌舞厅、西餐厅等附属设施,形成了一个集文化、休闲、娱乐于一体的综合性文化空间。

文化活动与艺术贡献

深圳大剧院自成立以来,始终致力于弘扬民族优秀文化,扶持和倡导高雅艺术,多年来,它成功地接待了来自世界各地及国内著名艺术团体653个,演出场次达1450场,接待海内外观众超过100万人次,党和国家领导人江泽民、吴邦国、李长春等都曾亲临大剧院观看演出,登台献艺的艺术家更是星光熠熠,如李德伦、严良堃、殷承宗等,这些演出不仅丰富了市民的文化生活,更提升了深圳的文化品位和城市形象。

值得一提的是,深圳大剧院还开创了多项文化先河,1992年,第一届“深圳大剧院艺术节”成功举办,此后每年一届,至今已连续举办了28届,艺术节汇聚了国内外众多优秀艺术团体和艺术家,上演了红色经典《长征组歌》、上海芭蕾舞团的《白毛女》等众多经典剧目,成为深圳人一年一度的高雅艺术盛宴,深圳大剧院还积极参与国际文化交流,引进国外优秀剧目和演出团体,促进了中外文化的交流与融合。

荣誉成就与社会影响

深圳大剧院的卓越表现赢得了广泛认可和赞誉,2016年,它荣获广东省演出行业协会“十强演出场所”称号;2017年,被评为中国演出行业协会“诚信经营单位”;2019年,再次荣获广东演出风云榜“最佳演艺品牌”,这些荣誉不仅是对大剧院硬件设施和管理水平的肯定,更是对其在文化艺术领域所做出的杰出贡献的认可。

社会影响方面,深圳大剧院已成为深圳文化的一张亮丽名片,它不仅吸引了大量游客前来观赏演出,更带动了周边文化产业的发展和繁荣,大剧院还积极履行社会责任,举办各类公益演出和艺术教育活动,让更多市民尤其是青少年能够亲近艺术、感受艺术的魅力。

未来展望与发展愿景

面对未来,深圳大剧院将继续秉承“弘扬优秀民族文化、扶持和倡导高雅艺术”的宗旨,不断创新管理模式和服务理念,提升演出质量和服务水平,大剧院将加强与国内外优秀艺术团体的合作与交流,引进更多高水平的演出项目和文化活动;它将加大投入力度,对现有设施进行升级改造和维护保养工作,确保其始终保持国内领先水平。

深圳大剧院还将积极探索数字化、智能化技术在演艺领域的应用和创新,推动线上线下融合发展,为观众提供更加便捷、高效的观演体验,它也将加强与学校、社区等基层文化机构的合作与联动,开展更多丰富多彩的艺术普及活动和社会公益活动,让文化艺术真正走进寻常百姓家。

深圳大剧院作为深圳文化的骄傲和象征,将在新时代继续发挥重要作用和影响力,我们有理由相信在未来的发展道路上深圳大剧院将绽放出更加绚丽的光彩!