本文目录导读:

在现代社会,水资源的可持续利用和水环境保护已成为全球关注的焦点,污水处理作为水资源管理中的关键环节,对于保障水生态平衡、防止水污染以及回收利用水资源具有不可替代的作用,本文将深入探讨几种常见的污水处理技术,包括传统活性污泥法、生物膜法、厌氧处理技术以及新兴的膜分离技术,阐述其原理、优缺点及应用场景,展现污水处理领域的多元净化策略。

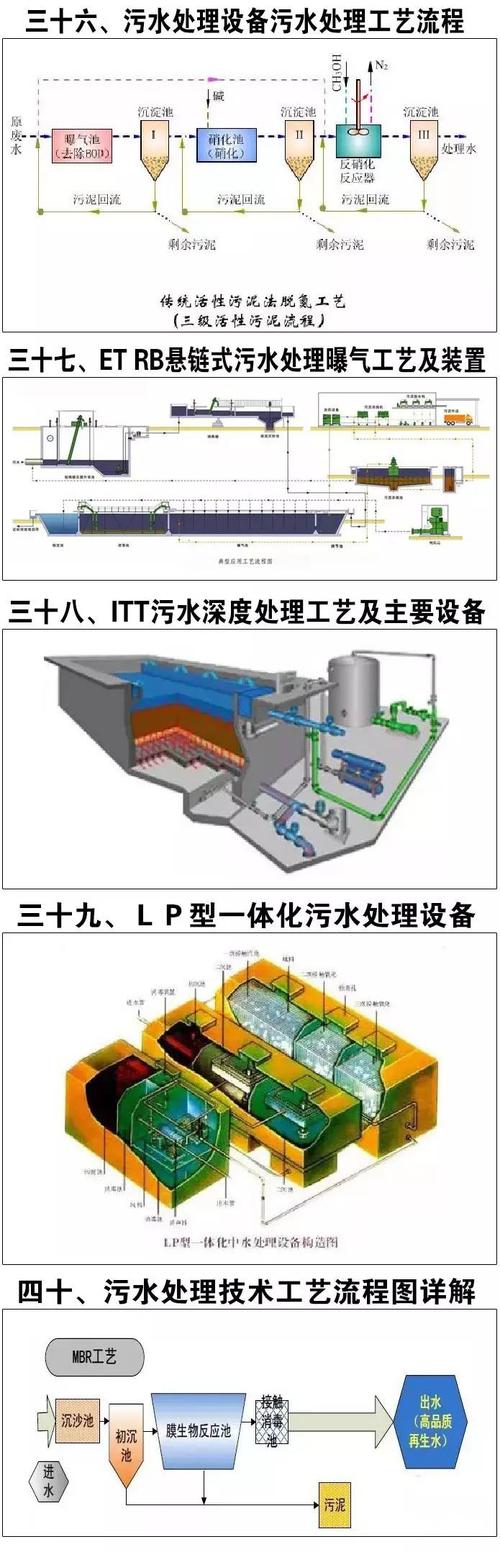

活性污泥法:微生物降解污水中的污染物

活性污泥法是一种应用广泛且历史悠久的污水处理技术,其基本原理是利用悬浮在污水中的活性污泥,其中包含大量好氧微生物,如细菌、原生动物等,当污水与活性污泥充分接触时,微生物以污水中的有机物(如碳水化合物、蛋白质、脂肪等)为食料,通过自身的新陈代谢作用,将复杂的有机物分解为简单的无机物(如二氧化碳、水等),同时合成新的细胞物质,实现对污水中有机物的去除。

在工艺过程中,污水首先进入曝气池,与活性污泥混合并通入空气,为微生物提供充足的氧气,促进其生长繁殖和代谢活动,经过一段时间的反应后,混合液流入二沉池进行固液分离,沉淀后的上清液即为处理后的出水,而沉淀下来的污泥部分回流至曝气池,以维持曝气池内活性污泥的浓度,剩余污泥则排出系统进行进一步处理或处置。

活性污泥法的优点在于对污水中的有机物去除效率高,一般可达到 80% - 90%以上;运行相对稳定,对水质和水量的变化有一定的适应能力,该方法也存在一些不足之处,活性污泥法对污水的水质要求较高,进水中不能含有过多的毒性物质和高浓度的难降解有机物,否则会影响微生物的活性;该工艺需要较大的占地面积来建设曝气池和二沉池等设施,且运行过程中能耗较高,主要是由于曝气设备需要持续消耗大量的能源来提供氧气。

生物膜法:固定化微生物的高效处理方式

生物膜法是在活性污泥法基础上发展起来的一种污水处理技术,其核心特点是微生物附着在固体载体表面形成一层生物膜,污水流经生物膜时,其中的污染物被生物膜上的微生物吸附、降解和转化,常见的生物膜法包括生物滤池、生物转盘和生物接触氧化法等。

以生物滤池为例,污水通过布水装置均匀喷洒在滤料(如碎石、塑料填料等)表面,在滤料表面逐渐形成生物膜,当污水流过滤料时,生物膜中的微生物对污水中的有机物进行分解代谢,同时利用空气中的氧气进行呼吸作用,随着时间的推移,老化的生物膜会不断脱落,由新生成的生物膜取而代之。

生物膜法相较于活性污泥法具有一些独特的优势,由于微生物固定在载体上,生物膜中的微生物浓度较高,因此可以在较短的停留时间内实现高效的污染物去除;生物膜法对水质和水量的变化有较强的适应性,能够承受较高的有机负荷冲击;而且该方法产生的污泥量相对较少,减少了污泥处理的成本和难度,不过,生物膜法也存在一些缺点,如生物滤池的滤料易堵塞,需要定期进行反冲洗;生物转盘的转盘转速和接触氧化池的填料选择等工艺参数需要精确控制,否则会影响处理效果。

厌氧处理技术:在无氧环境下的资源回收型处理

厌氧处理技术是一种在无氧条件下,利用厌氧微生物将污水中的有机物分解转化为甲烷和二氧化碳等气体的技术,这一过程主要分为三个阶段:水解发酵阶段,高分子有机物在厌氧菌胞外酶的作用下分解为小分子有机物;产氢产乙酸阶段,上一阶段产生的小分子有机物进一步被分解为氢气、乙酸等;产甲烷阶段,氢气、乙酸等被产甲烷菌转化为甲烷和二氧化碳。

厌氧处理技术常用的工艺包括普通厌氧消化池、上流式厌氧污泥床(UASB)、厌氧折流板反应器(ABR)等,以 UASB 为例,污水从反应器底部进入,在上升过程中与反应器内的厌氧颗粒污泥充分接触,颗粒污泥中的微生物对有机物进行降解,由于厌氧颗粒污泥具有良好的沉降性能和较高的微生物含量,使得 UASB 能够在较短的停留时间内实现高效的污染物去除和沼气生产。

厌氧处理技术的优点显著,它能够在处理污水的同时产生沼气,这是一种可再生能源,可以用于热电联产或作为燃料使用,实现了资源回收;厌氧处理对高浓度有机废水的处理效果较好,可有效降低后续处理工艺的负荷;厌氧微生物的生长繁殖速度较慢,产生的剩余污泥量相对较少,厌氧处理技术也存在一些局限性,如厌氧反应过程较为复杂,对温度、pH 值等环境因素的要求较为严格,需要精确控制;而且单独使用厌氧处理技术往往难以将污水中的污染物降至排放标准以下,通常需要与其他处理工艺组合使用。

膜分离技术:物理截留污水中的污染物

膜分离技术是近年来发展迅速的一种污水处理新技术,它利用具有选择性透过能力的膜材料,在外界能量的推动下,对污水中的污染物进行物理截留、分离和浓缩,根据膜孔径的大小和截留分子量的不同,膜分离技术可分为微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)和反渗透(RO)等多种类型。

以反渗透为例,在压力作用下,水分子可以通过半透膜而污水中的溶解性盐类、胶体、微生物、有机物等杂质被截留,从而实现污水的净化和脱盐,反渗透膜的孔径非常小,一般在 0.1 - 1nm 之间,能够有效去除污水中的绝大多数污染物,使出水水质达到很高的标准,可直接回用或满足特定的工业用水要求。

膜分离技术的突出优点包括:出水水质高且稳定,能有效去除水中的各种污染物,包括微小的悬浮物、胶体、溶解性盐类和有机物等;占地面积小,与传统的污水处理方法相比,膜分离装置紧凑,可在较小的空间内实现大规模处理;自动化程度高,操作简便,易于维护和管理,膜分离技术也存在一些问题限制了其广泛应用,膜材料的成本较高,导致投资成本较大;膜在运行过程中容易被污染和堵塞,需要定期进行清洗和更换,增加了运行成本和维护工作量;膜分离过程需要消耗一定的能量来提供驱动力,如压力或电场力等,这也在一定程度上增加了能耗。

污水处理技术的发展对于应对日益严峻的水环境污染问题至关重要,传统的活性污泥法和生物膜法在有机物去除方面发挥着重要作用,但随着水质标准的提高和水资源回收利用需求的增加,厌氧处理技术和膜分离技术等新兴技术逐渐崭露头角,不同的污水处理技术各有优劣,在实际应用中需要根据污水的水质特点、处理规模、经济成本以及对出水水质的要求等因素综合选择合适的处理工艺或组合工艺,未来,随着科技的不断进步和环保要求的日益严格,污水处理技术将继续朝着高效、节能、资源回收和智能化的方向发展,为保护水资源和生态环境提供更加可靠的技术支持,确保人类社会与自然环境的和谐共生。