本文目录导读:

在这个快节奏、高压力的现代社会中,乏力已成为许多人日常生活中不可忽视的一部分,它既可能是身体疲劳的直接表现,也可能是心理负担的间接反映,甚至可能是潜在健康问题的前兆,本文将深入探讨乏力的多维度原因,提供科学的诊断路径,并分享一系列有效的缓解策略,旨在帮助读者全面理解并积极应对乏力现象,重拾活力与健康。

定义与分类

乏力,医学上常称为“疲劳”,是一种主观上的疲惫感和能量不足的体验,它可以是短期的,如经过一天辛勤工作后的疲惫,也可能是长期的,如持续数周乃至数月的慢性疲劳,根据其持续时间和性质,乏力可分为以下几类:

1、生理性乏力:通常由过度劳累、睡眠不足、营养不良或缺乏运动引起,通过适当休息、调整饮食和增加体育活动可以得到有效缓解。

2、病理性乏力:可能伴随多种疾病出现,如贫血、甲状腺功能低下、糖尿病、心血管疾病、慢性感染或肿瘤等,这类乏力往往需要针对原发病进行治疗才能根本改善。

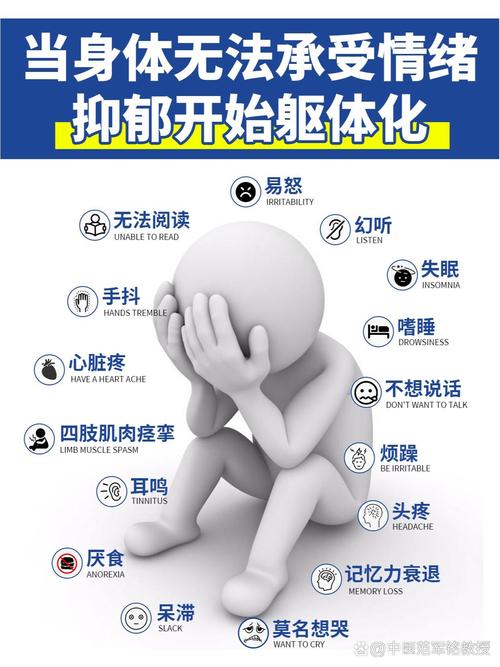

3、心因性乏力:与情绪状态紧密相关,如抑郁、焦虑、长期压力大等心理因素导致的身心疲惫,心理咨询、放松训练及必要时的药物治疗是关键干预措施。

4、药物性乏力:某些药物副作用也会引起乏力,如抗抑郁药、降压药、镇静剂等,这种情况下,应咨询医生调整用药方案。

症状表现

乏力的症状多样,除了明显的体力下降外,还可能包括:精神不振、注意力难以集中、记忆力减退、情绪波动(如易怒或沮丧)、睡眠质量下降(入睡困难、多梦或早醒)、食欲改变(食欲不振或暴饮暴食)等,长期忽视乏力信号,可能导致免疫力下降,增加患病风险,影响生活质量和工作效率。

诊断路径

面对乏力症状,正确的诊断步骤至关重要,应详细记录个人生活习惯、工作压力、情绪状态等信息,以便医生全面评估,进行体格检查,包括血液检查(血常规、电解质、甲状腺功能、血糖等)、心电图、肝肾功能测试等基础检查,以排除器质性疾病,必要时,还需进行更专业的检查,如脑部影像学检查(MRI/CT)、内分泌系统评估等,对于心因性乏力,则需结合心理评估量表和专业心理咨询来确诊。

治疗方法与策略

针对不同类型的乏力,治疗策略也有所不同:

- 生理性乏力:调整生活方式最为关键,保证充足睡眠(每晚7-9小时),均衡饮食(富含蛋白质、维生素和矿物质),适量增加有氧运动(如快走、游泳),减少咖啡因和酒精摄入。

- 病理性乏力:首要任务是治疗原发病,缺铁性贫血患者需补充铁剂;糖尿病患者应控制血糖水平;甲状腺功能异常者需接受相应激素替代疗法,遵循医嘱进行定期复查,监控病情变化。

- 心因性乏力:建议寻求专业心理咨询师的帮助,学习放松技巧(如深呼吸、冥想),建立健康的社交关系,参与兴趣小组活动以减轻心理压力,必要时,可在医生指导下使用抗抑郁药物辅助治疗。

- 药物性乏力:与开处方医师沟通,探讨是否可以调整药物剂量、更换药物种类或添加辅助药物来减轻乏力副作用,切勿自行停药或更改治疗方案。

预防措施

预防乏力,关键在于维护身心健康的平衡,建议:

1、规律作息:保持固定的睡眠时间,避免熬夜。

2、健康饮食:注重膳食多样化,确保营养均衡。

3、适度运动:根据个人情况选择适合的运动方式,坚持锻炼。

4、心理健康:学会管理压力,适时进行放松和娱乐活动,培养乐观心态。

5、定期体检:及早发现并处理健康问题,防患于未然。

乏力是一个复杂的健康信号,它提醒我们关注自身的身体和心理状态,通过正确的诊断、针对性的治疗以及积极的生活方式调整,我们可以有效缓解乏力,提升生活质量,拥抱更加健康、充满活力的生活。