本文目录导读:

在踏上运动征程前,合理的饮食规划宛如精准的导航仪,能引领身体这艘“巨轮”驶向理想体魄的新大陆,运动前的饮食选择、时间把控以及营养搭配,皆与运动表现、体能消耗及后续恢复紧密交织,无论是专业运动员志在冲击奖牌,还是健身爱好者渴望塑造完美身形,了解并践行适宜的运动前饮食策略,都是开启活力运动之门的关键钥匙。

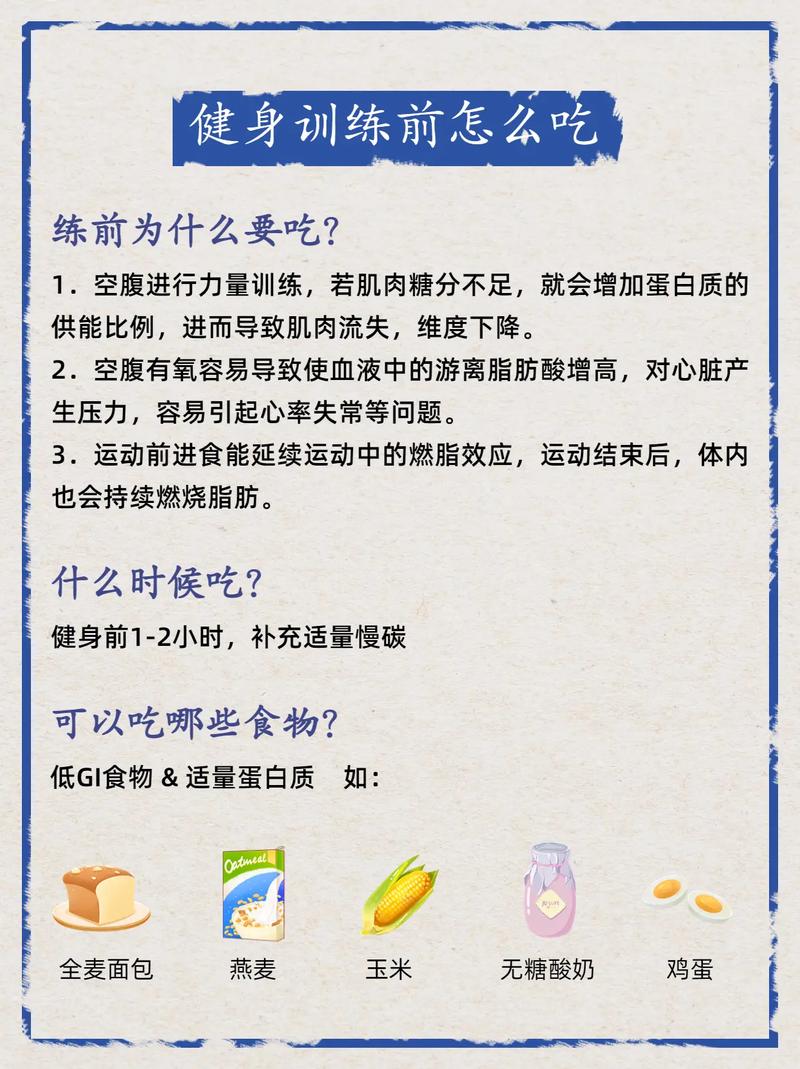

碳水化合物:能量续航的核心动力

碳水化合物仿若身体的“能量电池”,是运动供能体系的中流砥柱,复合碳水化合物,像全麦面包、糙米、燕麦片、藜麦这类富含膳食纤维的谷物,应是运动前主食的不二之选,它们在消化系统中徐徐分解,稳步释放葡萄糖,恰似涓涓细流持续为身体注入能量,避免血糖骤升后陷入低谷,引发乏力、头晕等不适,有力保障耐力型运动(如长跑、骑行)的能量持久供应,相较于白面包、白砂糖等简单碳水,复杂碳水的消化吸收相对迟缓,能在较长时段内维持血糖稳定,让肌肉和大脑时刻清醒且动力十足,以一场马拉松赛事为例,赛前 2 - 3 小时摄入适量全麦面包,可确保选手在长达数小时的赛程中保持充沛体力,不至于半途因能量枯竭而崩溃。

蛋白质:肌肉修复的基石

蛋白质堪称肌肉的“建筑材料”,尤其在力量训练或有高强度间歇运动前,补充优质蛋白至关重要,鸡胸肉、鱼虾肉、鸡蛋、牛奶、豆类等高蛋白食物,既能为肌肉纤维轻微损伤后的修复提供必需氨基酸,又可适度增加饱腹感,防止运动时肠胃空虚引发的痉挛,在举重训练前 1 - 2 小时食用一份清蒸鸡胸肉搭配一杯低脂牛奶,其中的蛋白质可助力肌肉承受高强度负荷,减少延迟性肌肉酸痛(DOMS)的发生概率,加速运动后肌肉恢复进程,让训练效果事半功倍,对于追求增肌目标的人群而言,运动前适量蛋白质摄入更是刺激肌肉合成、雕琢身材线条的必要环节。

脂肪:能量储备的“后备军”

尽管碳水化合物是供能先锋,但适量健康脂肪也不容忽视,橄榄油、鱼油、坚果中的不饱和脂肪酸,在长时间有氧运动里扮演“救火队员”角色,当体内糖原渐趋耗尽时,脂肪氧化分解接力供能,维持运动强度,不过,鉴于脂肪消化速度慢、产热高易致肠胃不适,运动前应控制摄入量,且尽量选易消化形式,一小把杏仁或几颗核桃,能悄无声息地为身体能量库“添砖加瓦”,却不会给肠胃添乱,但油炸食品等高脂高热量垃圾食品则要坚决摒弃,它们不仅供能效率低,还可能携带反式脂肪酸,干扰血脂代谢,给心血管添堵。

水分:生命之源与代谢推手

水是人体最基本也是最关键的营养素,运动前充足补水能润滑关节、调节体温、运输养分与代谢废物,脱水哪怕仅 2% - 3%,运动表现就会大打折扣,耐力锐减、疲劳感剧增,建议运动前 2 - 3 小时饮用 500 - 600 毫升水,让身体各组织器官提前“浸润”于良好水合状态;若运动时间超 1 小时,中途再适时补液,除白开水外,淡茶水、无糖电解质饮料也是不错之选,后者能补充因出汗流失的钠、钾等电解质,维持神经肌肉兴奋性与内环境稳定,晨练人群尤其别忽视清晨补水,一夜睡眠后身体经呼吸、汗液及尿液丢失不少水分,此时先喝杯温水唤醒新陈代谢,再投入运动,方为健康明智之举。

饮食时间巧安排

把握运动前饮食时间节点同样关键,一般而言,正餐类食物需预留 2 - 4 小时消化吸收期;小零食、水果则可灵活在运动前 30 分钟至 1 小时内补充,过早进食,食物未充分消化便运动,易引发胃部胀满、恶心呕吐;过晚进食,又面临运动时肠胃负担过重、血液集中肠胃影响肌肉供血的难题,比如计划傍晚慢跑,若下午 4 点吃晚餐,那 6 - 7 点跑步较为适宜;若是想晨练瑜伽,前一晚睡前适量吃些酸奶拌水果,清晨早起稍作休整就能开启练习,既不会饥饿难耐,也不会肠胃作祟。

个体差异与特殊考量

不同年龄、性别、身体状况及运动目标的人群,运动前饮食各有侧重,儿童与青少年处于生长发育高峰期,除保证碳水、蛋白质供给外,钙、铁、锌等矿物质及维生素摄入也要跟上,助力骨骼、肌肉发育,早餐可选择奶制品、蛋类搭配全麦面包;女性经期运动前,因失血需额外补充铁剂,红肉、动物肝脏等高铁食材可适当纳入菜单;老年群体消化功能减弱,饮食宜清淡易消化,运动前多选粥汤、软面条之类软食;减肥者为制造热量缺口,虽总体热量控制严苛,但绝不能过度节食,以防运动时低血糖晕厥,应优先选高纤维、低卡食材填充胃部。

运动前饮食是一门精妙学问,精准匹配营养需求、契合个体特质与运动类型,方能让每次挥汗如雨都扎实高效,从日常慢跑健身到专业竞技赛场,遵循科学饮食准则,为身体注入满满活力,方能在运动世界里畅快驰骋,一步步靠近健康体魄的理想彼岸,收获身心蜕变的双重硕果。