本文目录导读:

武侯祠,位于四川省成都市武侯区武侯祠大街231号,占地面积达15万平方米,是纪念三国时期蜀汉丞相诸葛亮的祠堂,它始建于蜀汉章武元年(221年),原是纪念诸葛亮的专祠,亦称孔明庙、诸葛祠、丞相祠等,后逐渐发展成为君臣合祀祠庙。

历史沿革

武侯祠的历史源远流长,其发展经历了多个阶段的变迁,最初,武侯祠与惠陵、汉昭烈庙相邻,惠陵是刘备的陵墓,明洪武二十四年(1391年),明蜀献王朱椿对武侯祠进行了修缮和整合,废除了在惠陵旁的武侯祠,将诸葛亮像移入汉昭烈庙内,形成了君臣合祀的格局,清代康熙十一年(1672年),四川官员在原有建筑基础上进行了大规模修复,奠定了今日武侯祠的基本规模,此后,虽然历经风雨侵蚀和战乱破坏,但武侯祠始终保持其独特的风貌,成为成都乃至全国重要的文化遗产。

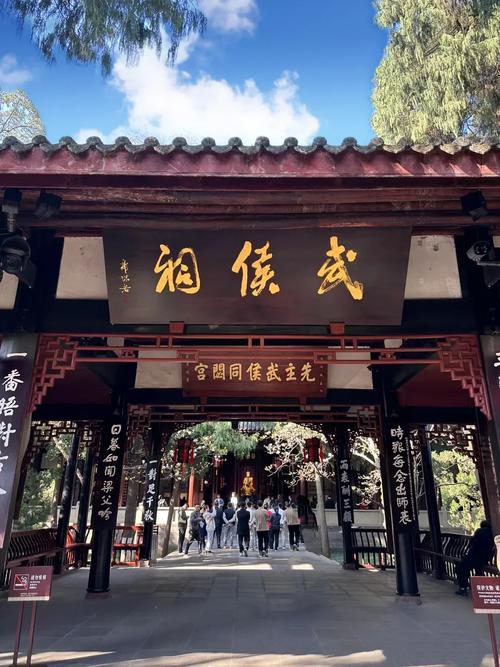

建筑布局

武侯祠整体坐北朝南,主体建筑排列在从南到北的一条中轴线上,依次为大门、二门、汉昭烈庙、过厅、武侯祠以及迁建的三义庙和新建的结义楼,大门两侧各有一棵古榕树,象征着历史的沧桑与厚重,二门上方悬挂着“明良千古”匾额,寓意着明君良相的千秋典范,汉昭烈庙正殿供奉着刘备的贴金泥塑像,两侧偏殿分别供奉着关羽和张飞的塑像,体现了桃园结义的深厚情谊,过厅内悬挂着董必武、冯玉祥等人撰写的楹联题刻,高度赞扬了诸葛亮的高风亮节,武侯祠正殿则是整个建筑群的核心部分,殿中央供奉着诸葛亮祖孙三代的塑像,塑像栩栩如生,展现了诸葛亮的睿智与儒雅。

文物展览

武侯祠内保存着大量的历史文物和珍贵资料,包括唐及后代的碑刻、匾额、楹联等,其中最著名的当属唐代的“三绝碑”,由裴度撰文、柳公绰书写、鲁建镌刻而成,文章、书法、刻技俱精,被后世誉为“三绝碑”,武侯祠还陈列着许多关于诸葛亮及其家族的历史文献和实物资料,为游客深入了解三国历史提供了宝贵的依据。

文化价值

武侯祠不仅是一座历史悠久的古建筑群,更是承载着丰富历史文化内涵的重要场所,它见证了三国时期的兴衰更替,记录了中华民族传统文化的传承与发展,作为全国唯一的君臣合祀祠庙,武侯祠体现了古代中国尊君重臣的传统礼制观念,也表达了人民对忠义之士的敬仰和缅怀之情,武侯祠还是研究三国历史、传播三国文化的重要基地,吸引了无数国内外游客前来参观游览。

武侯祠以其悠久的历史、精美的建筑、丰富的文物和深厚的文化底蕴而闻名于世,它不仅展示了古代中国建筑艺术的独特魅力,也彰显了中华民族优秀传统文化的精神内涵,在未来的日子里,我们应继续加强对这一宝贵文化遗产的保护与利用工作,让更多人了解并传承这份珍贵的历史记忆。