在日常生活的味觉盛宴中,零食与食品扮演着不可或缺的角色,它们慰藉着我们的馋虫,陪伴我们度过休闲时光、工作间隙乃至长途旅行的漫漫路途,这看似寻常的舌尖享受背后,藏着一组至关重要的数字——保质期,它宛如一道无形的“时间魔法”,决定着食物从新鲜可口到变质不宜食用的界限,关乎着食品安全、健康以及经济等多方面因素。

保质期,简单来说,是食品在特定贮存条件下保持其品质和安全性的期限,这一概念并非凭空而生,而是食品科学领域依据微生物生长特性、化学反应速度、水分活度变化等多学科知识综合界定的,对于零食和食品而言,保质期的长短受多种因素交织影响,犹如一场复杂的化学与物理“交响乐”。

水分含量堪称这场“乐章”的主旋律之一,微生物滋生的温床往往是富含水分的环境,像饼干这类低水分零食,微生物较难立足,保质期相对较长;而面包、蛋糕等高水分烘焙制品,一旦被霉菌等微生物“盯上”,发霉变质的速度就会加快,保质期也随之缩短,温度则是关键的“指挥棒”,高温会加速食品内部化学反应,促使油脂氧化酸败、蛋白质变性,低温虽能延缓这一进程,但像冰淇淋等冷冻食品,反复冻融会使冰晶长大,破坏组织结构,同样影响保质期,含氧量如同“变奏曲”,坚果类零食接触氧气易发生氧化反应,产生哈喇味,真空或充氮包装能有效降低氧气含量,延长保质期。

不同种类零食保质期差异显著,谷物膨化零食,通过高温高压处理使淀粉糊化、蛋白质变性,质地酥脆且水分降低,保质期可达数月之久;果脯蜜饯利用高浓度糖液渗透压抑制微生物生长,配合干燥工艺,保质期也较为可观,反观生鲜切水果拼盘,即便经过杀菌处理,因组织受损易氧化、易受微生物侵染,保质期仅数小时到一天。

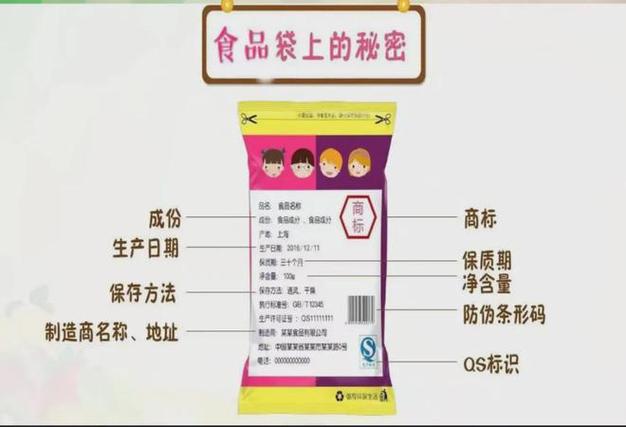

解读保质期标识,是保障食用安全的关键步骤,常见的有“生产日期 + 保质期 X 天/月/年”“生产日期 + 有效期至 XXXX 年 XX 月 XX 日”“最佳食用期至……”等表述形式,消费者需明确区分保质期、保存期与最佳食用期概念:保质期内食品可安全食用;保存期涵盖产品从生产到变质时限,过了保存期绝不能食用;最佳食用期意味着在此期限内食品风味、口感最佳,超期虽可能仍可食用,但品质已有所下降。

合理存储零食与食品,是延长保质期的实用妙招,干性零食如薯片、锅巴,应密封置于阴凉干燥处,避免阳光直射致油脂劣变、水分回吸变软;巧克力宜存放在 15 - 18℃恒温、低湿度且避光环境,防止脂肪析出、表面糖霜融化;腌制肉类、鱼类等高蛋白食品,冰箱冷藏可抑制有害菌繁殖,冷冻则能长期保鲜,但解冻后不宜再次冷冻保存。

超出保质期的食品,哪怕外观无明显异样,也可能潜藏“健康危机”,微生物超标可能引发肠胃不适、呕吐腹泻等症状;变质油脂产生的过氧化物等有害物质,长期摄入会增加患心血管疾病、癌症风险,严守保质期红线,是对自己和家人健康的负责。

了解零食与食品保质期背后的科学奥秘,精准把握存储方法,尊重保质期标识,我们才能在享受美食带来的愉悦同时,牢牢守护舌尖上的安全防线,让每一份零食、每一道食品都成为生活安心的甜蜜点缀,而非健康的隐患,在琳琅满目的零食货架前,愿每位消费者都能以科学认知为尺,挑选到安全、美味且在保质期内品质上乘的零食,畅享舌尖上的时光之旅。