本文目录导读:

本文详细介绍了肠炎的相关知识,包括其发病原因、临床表现、诊断方法、治疗手段以及预防措施等方面,旨在帮助读者更深入地了解肠炎,提高对该疾病的防治意识和应对能力。

肠炎的定义

肠炎是细菌、病毒、真菌和寄生虫等引起的小肠炎和结肠炎的总称,它是一种常见的消化系统疾病,可发生于任何年龄段的人群,且发病率较高,肠炎主要表现为腹痛、腹泻、大便次数增多等症状,严重时还可能伴有发热、脱水、电解质紊乱等并发症,对患者的身体健康和生活质量造成较大影响。

肠炎的病因

(一)感染性因素

1、细菌感染

常见的致病菌有大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌等,这些细菌可通过污染的食物、水源或手等途径进入人体,在肠道内大量繁殖,产生毒素,引起肠道炎症反应,夏季食物容易变质,食用被大肠杆菌污染的西瓜后,可能会引发急性胃肠炎,出现剧烈腹泻、呕吐等症状。

2、病毒感染

如诺如病毒、轮状病毒等是引发肠炎的常见病毒,病毒主要通过粪 - 口途径传播,人群密集场所如学校、幼儿园等易发生病毒性肠炎的暴发流行,轮状病毒肠炎多见于婴幼儿,常表现为水样便、呕吐、发热等典型症状,若不及时治疗,可能导致患儿脱水和电解质失衡。

3、寄生虫感染

阿米巴原虫、贾第鞭毛虫等寄生虫可寄生于肠道,引起肠道黏膜损伤和炎症反应,溶组织内阿米巴滋养体可侵入肠壁,破坏肠黏膜,导致阿米巴痢疾,患者会出现腹痛、腹泻(多为果酱样大便)、里急后重等症状,病情迁延不愈时还可形成肠穿孔、腹膜炎等严重并发症。

(二)非感染性因素

1、饮食因素

长期食用辛辣、油腻、刺激性食物或暴饮暴食等不良饮食习惯,会加重胃肠道负担,损伤肠道黏膜屏障功能,从而引发肠炎,经常吃火锅、烧烤等辛辣食物的人,容易出现肠胃不适,长期下去可能发展为慢性肠炎,食物过敏也可能导致肠炎发作,某些人对牛奶、海鲜等特定食物过敏,进食后会出现腹痛、腹泻等过敏反应性肠炎症状。

2、药物因素

某些药物如抗生素、非甾体抗炎药(NSAIDs)等可能引起肠道菌群失调或肠道黏膜损伤,进而诱发肠炎,滥用抗生素会抑制肠道有益菌生长,导致条件致病菌过度繁殖;长期服用 NSAIDs 类药物(如阿司匹林、布洛芬等)可能引起小肠黏膜糜烂、溃疡等病变,引发药物相关性肠炎。

3、精神心理因素

长期处于精神紧张、焦虑、抑郁等不良情绪状态,会影响植物神经功能,导致胃肠蠕动紊乱、消化液分泌失调,增加肠炎的发病风险,临床上发现,一些工作压力大、生活节奏快的人群,容易出现肠道功能紊乱,表现出腹痛、腹泻等症状,且症状往往在情绪波动时加重。

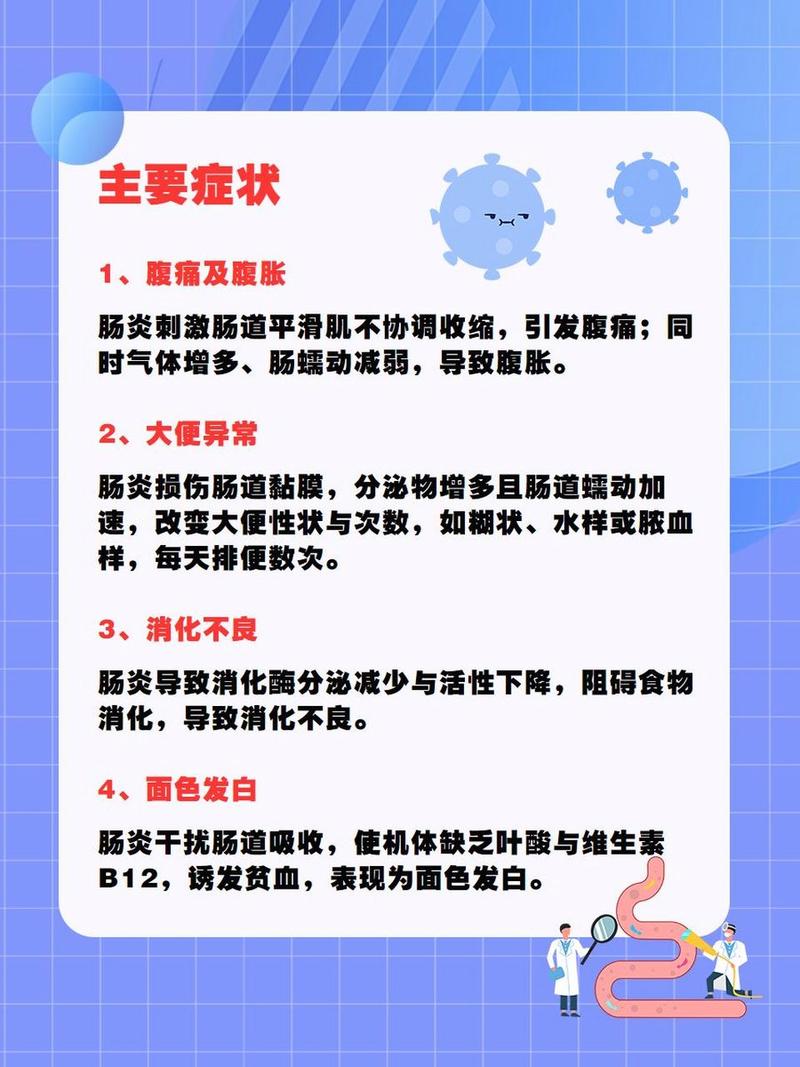

肠炎的症状

(一)急性肠炎

1、消化道症状

腹痛多位于脐周或下腹部,呈阵发性绞痛,疼痛程度轻重不一,排便后可有所缓解,腹泻频繁,每日数次至十余次不等,粪便性质多样,可为稀便、水样便,有时带黏液或脓血,恶心、呕吐较为常见,呕吐物多为胃内容物,严重时可吐出胆汁,部分患者还可伴有食欲不振、嗳气等症状。

2、全身症状

发热一般出现在急性肠炎的初期,体温可达 38℃ - 39℃,多为低热或中等度发热,同时伴有全身乏力、头晕、头痛等不适,若病情严重,出现脱水、电解质紊乱时,患者可表现为口渴、皮肤干燥、眼窝凹陷、尿量减少、血压下降等症状,甚至危及生命。

(二)慢性肠炎

1、消化道症状

腹痛常为间歇性隐痛或绞痛,多在进食生冷、油腻或刺激性食物后发作或加重,腹泻反复发作,病程较长,大便次数增多,每日 3 - 5 次不等,粪便中常含有未消化食物残渣、黏液或少量脓血,部分患者还可出现腹胀、消化不良等症状,表现为餐后饱胀感、早饱感,伴有嗳气、反酸等。

2、全身症状

慢性肠炎患者一般全身症状相对较轻,少数患者可出现体重下降、贫血等症状,由于长期慢性腹泻导致营养吸收障碍,患者可能出现消瘦、面色苍白等营养不良表现,慢性肠炎还可能伴有肠外症状,如关节炎、虹膜炎、皮肤瘙痒等自身免疫相关性疾病的表现,称为肠病性关节炎、肠病性虹膜炎等。

肠炎的诊断

(一)病史询问

详细询问患者的病史对于肠炎的诊断至关重要,医生会了解患者近期的饮食情况、是否有不洁饮食史、外出就餐史、旅行史等感染相关线索;询问患者是否有长期服用药物史,尤其是抗生素、NSAIDs 类药物;了解患者的精神心理状态,是否存在压力过大、焦虑等情况;还要询问家族中是否有类似疾病患者,以排除遗传性疾病的可能。

(二)体格检查

1、腹部检查

视诊可观察腹部形态,有无膨隆、胃肠型及蠕动波等;触诊时注意腹部压痛的部位、性质(如深压痛、反跳痛等),有无包块;叩诊判断有无移动性浊音,听诊肠鸣音是否亢进、活跃或减弱等异常表现,急性肠炎患者腹部可有轻度压痛,无反跳痛;慢性肠炎患者腹部压痛相对较轻或不明显。

2、其他检查

还需检查患者的体温、脉搏、呼吸、血压等生命体征,评估患者的全身状况,观察患者有无脱水征象,如皮肤弹性降低、眼窝凹陷等;检查有无贫血貌,如面色苍白、睑结膜苍白等。

(三)实验室检查

1、血常规

白细胞计数及中性粒细胞比例升高常提示存在细菌感染,但病毒感染或寄生虫感染时白细胞计数可正常或轻度升高;红细胞及血红蛋白水平降低提示可能有失血或贫血情况。

2、粪便常规及培养

粪便外观可初步判断肠炎的性质,如稀便、水样便、黏液脓血便等;镜检可发现红细胞、白细胞、脓细胞、寄生虫卵或原虫等病原体;粪便培养可明确致病菌种类,有助于指导抗菌药物治疗,对于怀疑病毒性肠炎的患者,可进行粪便病毒抗原检测或病毒核酸检测以确诊。

3、血清学检查

对于某些特定类型的肠炎,如阿米巴肠炎、蓝氏贾第鞭毛虫肠炎等寄生虫感染性肠炎,可通过血清学检测特异性抗体来辅助诊断,检测血清中的炎症指标如 C 反应蛋白(CRP)、降钙素原(PCT)等,可反映炎症的严重程度和活动性。

(四)影像学检查

1、X 线钡剂造影

主要用于观察肠道的形态、结构变化以及肠道蠕动功能,在慢性肠炎患者中,可见肠黏膜皱襞粗乱、肠壁边缘不规则等征象,有助于评估肠道病变的范围和程度,但对于急性肠炎患者,一般不作为首选检查方法,以免加重肠道负担或引起穿孔等并发症。

2、腹部超声或 CT 检查

可用于排查肠道器质性病变,如肠道肿瘤、脓肿等,在急性重症肠炎患者中,腹部 CT 检查有助于发现肠壁增厚、腹腔积液等并发症;对于慢性肠炎合并肠道息肉、肿瘤等情况时,超声或 CT 检查也能提供重要的诊断依据。

肠炎的治疗

(一)一般治疗

1、休息与饮食调整

急性肠炎患者应卧床休息,避免体力活动,以减轻身体消耗和胃肠道负担,饮食上宜清淡易消化,给予流食或半流食,如米汤、粥、面条汤等,避免食用辛辣、油腻、刺激性食物以及高纤维食物,待病情好转后逐渐恢复正常饮食,慢性肠炎患者在日常生活中也应注意饮食规律,避免暴饮暴食,尽量少食生冷、油腻及刺激性食物,戒烟戒酒,保持心情舒畅。

2、补充水分和电解质

对于腹泻严重的患者,要及时补充水分和电解质,以防脱水和电解质紊乱,可通过口服补液盐溶液或静脉输液的方式进行补充,轻度脱水患者可口服补液盐溶液,按照说明书的比例配制后饮用;中重度脱水患者则需静脉快速补液,常用 0.9%氯化钠注射液、5%葡萄糖氯化钠注射液等液体,根据患者的脱水程度和电解质紊乱情况调整输液量和速度。

(二)药物治疗

1、抗感染治疗

对于细菌性肠炎,应根据粪便培养和药敏试验结果选用合适的抗生素进行治疗,常用的抗生素有喹诺酮类(如左氧氟沙星、环丙沙星等)、头孢菌素类(如头孢呋辛酯、头孢曲松钠等)、氨基糖苷类(如庆大霉素、阿米卡星等)等,病毒性肠炎一般具有自限性,无需使用