在美食的多元世界里,“黏糯”这一独特的口感特质,宛如一首悠扬的味觉诗篇,以其细腻、绵密且富有韧性的韵味,撩拨着食客们的心弦,赋予众多菜品别样的灵魂,从传统佳肴到现代创新料理,黏糯度在不同菜肴中扮演着至关重要的角色,承载着地域文化、烹饪技艺与食材特性的交融魅力。

追溯黏糯食物的历史渊源,其身影早在远古时期便已闪现,先民们在采集与狩猎过程中,发现了诸如糯米、黄米等谷物,它们煮熟后天然具备的黏糯质地,为饱腹提供了更持久的能量来源,这种黏糯口感,逐渐从生存必需的饮食体验,升华为一种令人愉悦的味觉追求,例如在中国古代,糯米被广泛用于祭祀、庆典等重要场合,糯米制成的糕点、糍粑等供品,不仅是对神灵的敬意,更是人们共享欢乐时刻的美味象征,随着岁月流转,黏糯食物跨越国界与民族,在全球各地生根发芽,衍生出丰富多彩的菜品形式。

谈及具有代表性的黏糯菜品,不得不提及中国江南地区的青团子,每到清明时节,艾草汁与糯米粉巧妙融合,经揉制后包裹上豆沙、蛋黄肉松等馅料,旺火蒸熟,那碧绿晶莹的外皮,轻轻咬下,软糯 Q 弹,内馅的香甜与艾草的清香瞬间在舌尖散开,黏糯的口感恰似春日微风拂过心头,满是清新与惬意,又如意大利的传统甜品——意式奶冻(Panna Cotta),以鲜奶油、牛奶与吉利丁片为主要原料,经低温冷藏凝固而成,入口即化的奶冻主体,带着微微的弹性与醇厚奶香,虽不像糯米那般浓烈的黏糯,却有着细腻柔滑、缠绵不绝的质感,每一口都仿佛在诉说着意大利浪漫的饮食风情,尽显优雅格调。

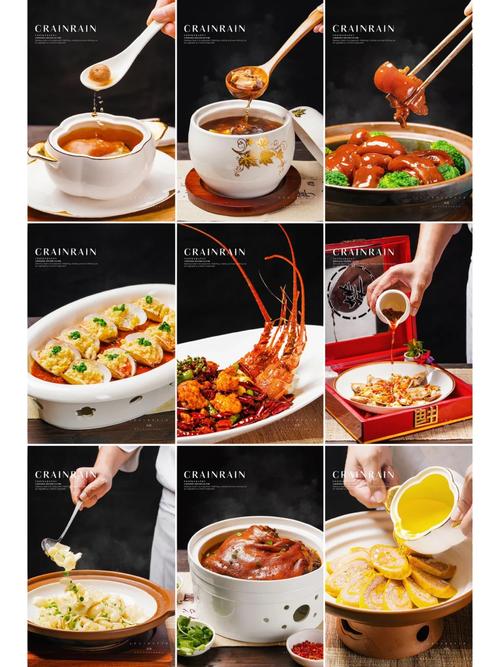

从烹饪工艺角度剖析,黏糯度的塑造手法多样,像糯米制品常采用蒸、煮、煎等方式,蒸制能最大程度保留糯米的原始黏糯,让每一粒米都均匀受热,变得饱满蓬松,如扬州炒饭中的糯米丸子,便是将糯米蒸熟后搓成圆球状,再经油煎,外皮酥脆,内里软糯,形成鲜明对比;煮制则使糯米充分吸水膨胀,质地更为软糯细腻,如常见的八宝粥,多种谷物豆类与糯米一同慢炖,汤汁浓稠,黏糯入味;而煎制能在糯米表面形成一层薄脆硬壳,内部依旧保持软糯,增添复合口感,除了糯米类,还有利用淀粉勾芡来提升菜肴黏糯感的技巧,例如鱼香肉丝里的芡汁,通过玉米淀粉遇热糊化,使汤汁变得浓稠黏腻,紧紧包裹住肉丝与配菜,既提升了菜品外观的光泽度,又让味道在黏糯介质中缓缓释放,延长味觉享受时长。

在食材搭配方面,黏糯食物堪称“百搭伙伴”,它既能与浓郁厚重的肉类相得益彰,如红烧肉搭配糯米藕,五花肉的肥腴与糯米藕的软糯相互映衬,肉香浸透藕身,藕的清甜又解了肉的油腻;又能和清新爽口的果蔬碰撞出惊喜火花,像芒果糯米饭,泰国香米蒸至软糯,与新鲜芒果的多汁、椰浆的馥郁完美融合,热带风味呼之欲出,在国际美食舞台上,黏糯食材更是打破文化隔阂,融入多元菜系,日本寿司中,米饭微微的黏性是握成型的关键,搭配生鱼片、蔬菜等,一口下去既有鱼生的鲜嫩、米饭的黏糯,还有酱料的提味,成为全球风靡的健康美食典范;墨西哥的玉米饼卷(Tacos),以柔软且略带弹性的玉米饼为载体,卷入牛肉、鸡肉、蔬菜沙拉等丰富馅料,玉米饼的质朴黏糯中和了内馅的多样滋味,展现出拉美地区的热情活力饮食文化。

探究黏糯度在饮食心理层面的影响,它往往给人带来慰藉与满足感,当牙齿陷入黏糯食物那温柔的阻力时,大脑会接收到缓慢咀嚼、细细品味的信号,促使人们放松身心,享受当下进食过程,这种口感还易唤起儿时记忆,小时候吃过的糖葫芦外裹的那层亮晶晶、黏牙的糖衣,或是过年时吃的黏嘴的灶糖,都在成长历程里铭刻下甜蜜温馨的印记,成年后再品尝黏糯食物,往昔回忆涌上心头,情感与味觉交织,让美食的意义超越了单纯的味蕾刺激。

菜品的黏糯度是美食世界中一个熠熠生辉的维度,从古老的历史传承到现代的创新演绎,从精湛的烹饪技艺到多元的食材搭配,再到触动心灵的饮食体验,它以独特魅力贯穿人类饮食文化的始终,持续为全球食客呈上一场场舌尖上的黏糯盛宴,续写着味蕾与情感共鸣的华章,无论时光如何流转,这股黏糯之风都将在美食天地长盛不衰。