本文目录导读:

在追求健康生活的漫漫长路上,“低盐”宛如一颗璀璨的启明星,照亮了我们通往活力与长寿的康庄大道,它绝非简单的饮食调整,而是一场关乎身体机能优化、疾病风险防控以及味蕾重塑的全方位生活变革,从舌尖上的细微改变,到身体内部的深刻响应,每一步都蕴含着对健康理念的深度践行与领悟。

低盐饮食的科学认知

盐,作为厨房中不可或缺的调味圣品,其主要成分氯化钠却是一把高悬于健康之上的双刃剑,适量的盐分摄入,对于维持人体细胞内外的渗透压平衡、精准调控电解质水平以及确保神经肌肉的正常生理功能至关重要,当摄入量长期超越人体所需时,过量的盐分会在体内悄然引发一系列“蝴蝶效应”,高血压,这一现代社会的高发“健康杀手”,首当其冲地成为盐分超标的“亲密伙伴”,血液中钠离子浓度的异常升高,致使血管壁压力骤增,心脏泵血负荷加重,血管弹性逐渐衰退,为冠心病、心力衰竭等心血管疾病埋下隐患,肾脏作为人体重要的排泄器官,也在高盐的“重压”下不堪重负,过多的盐分需经肾脏代谢排出体外,长期超负荷运转极易诱发肾小球硬化、肾功能不全等严重疾患,甚至将肾脏一步步推向肾衰竭的边缘,不仅如此,胃癌的发生风险也与高盐饮食紧密相关,高浓度的盐分会直接损伤胃黏膜屏障,增加幽门螺杆菌感染几率,促使胃部细胞在慢性炎症的刺激下发生癌变,严重威胁生命健康。

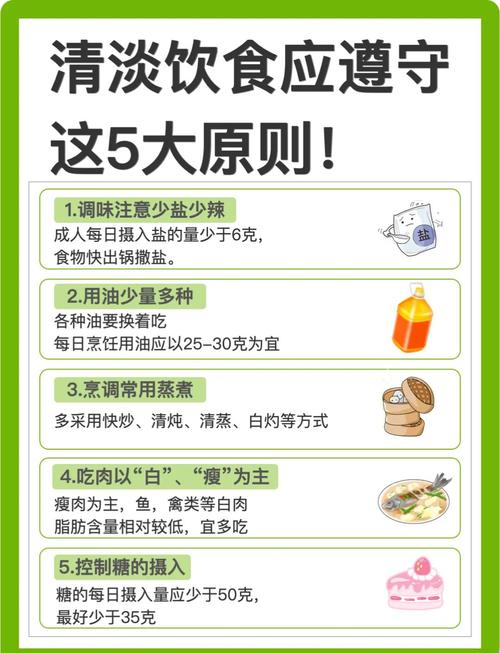

正因如此,世界卫生组织建议成年人每日盐摄入量不超过 5 克,这看似微不足道的一小撮盐,实则承载着守护健康的重任。

开启低盐生活的关键举措

(一)厨房中的“减盐革命”

1、烹饪技巧升级:巧妙运用食材本味替代部分盐分,是低盐烹饪的智慧所在,炖煮肉类时,可先将富含鲜味的香菇、海米等干货与肉一同下锅,慢火熬煮出醇厚鲜香的高汤,以此为基底,即使减少盐量,菜肴依旧风味浓郁,炒制蔬菜时,不妨利用热锅快炒锁住蔬菜的清甜,出锅前再淋上少许生抽提味,既能满足味觉需求,又有效降低用盐量,巧用柠檬汁、醋、番茄酱等天然酸味调料,不仅能增添食物的层次感与清新口感,还能在一定程度上中和油腻,使少盐饮食变得清爽可口。

2、调味品的“绿色转型”:逐步告别高盐调味料,转而选用低盐酱油、低钠盐等替代品,这些改良后的调味品在保证一定咸度的同时,大幅减少了钠离子含量,为健康加分,读标签、比成分成为选购调味品时的必备功课,关注产品包装上清晰标注的钠含量信息,优先选择那些钠含量低、配料表纯净无添加的优质产品。

(二)餐桌外的“隐形盐”狙击战

除了厨房中的显性用盐,生活中还隐藏着诸多“隐形盐”陷阱,加工食品如火腿肠、午餐肉、方便面等,为了延长保质期、提升口感,往往含有大量的盐分及添加剂,零食领域的薯片、饼干、坚果蜜饯等,虽看似无害,却也暗藏高盐危机,培养阅读食品标签的习惯至关重要,在购买食品时,仔细查看营养成分表,尤其留意钠含量一栏,尽量挑选钠含量较低的产品,外出就餐时,主动向服务员提出少盐要求,避免重口味菜肴带来的健康负担,对于加工食品与零食,秉持适度原则,浅尝辄止,切勿让它们成为日常饮食的主角。

(三)味蕾的渐进式适应与蜕变

从高盐饮食过渡到低盐饮食,味蕾起初可能会经历一段“不适应期”,但这种适应是可以通过循序渐进的方式实现的,起初,可尝试在现有用盐量基础上减少三分之一至四分之一,随着时间的推移,逐步递减至理想标准,搭配丰富的香料与草药,如迷迭香、百里香、薄荷等,它们独特的香气与风味能够在弥补咸味缺失的同时,为餐桌带来多元的感官体验,让味蕾在不知不觉中接受并爱上低盐美食。

低盐生活的多重健康红利

坚持低盐生活方式所带来的健康回馈是全方位且深远的,在身体层面,血压得以平稳控制在正常范围,血管弹性得到有效维护,血液循环畅通无阻,大大降低了心脑血管疾病的发病几率,肾脏负担显著减轻,肾功能得以长久维系,尿液排泄顺畅,身体内环境趋于稳定平衡,肠胃功能也逐渐改善,消化液分泌规律,肠道菌群和谐共生,有效预防便秘、胃炎等消化系统疾病,在精神层面,低盐饮食有助于维持稳定的血糖水平,避免因血糖波动导致的疲劳、焦虑、易怒等不良情绪,使人心境平和、精力充沛,体重管理亦成为低盐生活的意外收获,低盐饮食减少了高热量加工食品的摄入,结合合理的膳食结构与适量运动,身体的新陈代谢效率提高,脂肪堆积得到有效控制,体态轻盈,自信随之而来。

低盐生活并非遥不可及的健康乌托邦,而是通过点滴饮食调整就能落地生根的生活哲学,它以微小的付出换回巨大的健康收益,让我们在享受舌尖美味的同时,为身体构筑起坚固的健康防线,从现在起,让我们怀揣对健康生活的热忱与向往,踏上这充满希望的低盐之旅,用每一餐的低盐烹饪、每一个拒盐的坚定瞬间,书写属于自己的活力人生篇章。