在当今科技飞速发展的时代,显示技术不断革新,量子点显示技术以其独特的优势逐渐走进人们的视野,成为显示领域一颗璀璨的新星。

量子点是尺寸在 1 nm - 100 nm 之间,具有“量子限域效应”的半导体纳米晶,量子点通常由两部分组成:无机发光中心和表面配体,常见的量子点材料包括 CdSe、CdS、ZnSe、ZnS 和 InP 等,表面配体通常是有机材料,通过更换配体材料能使其溶于各种不同的有机溶剂中,这一特殊的结构赋予了量子点优异的光学性能,使得它在显示技术中具有广阔的应用前景。

量子点显示技术主要包括光致发光和电致发光两条技术路线。

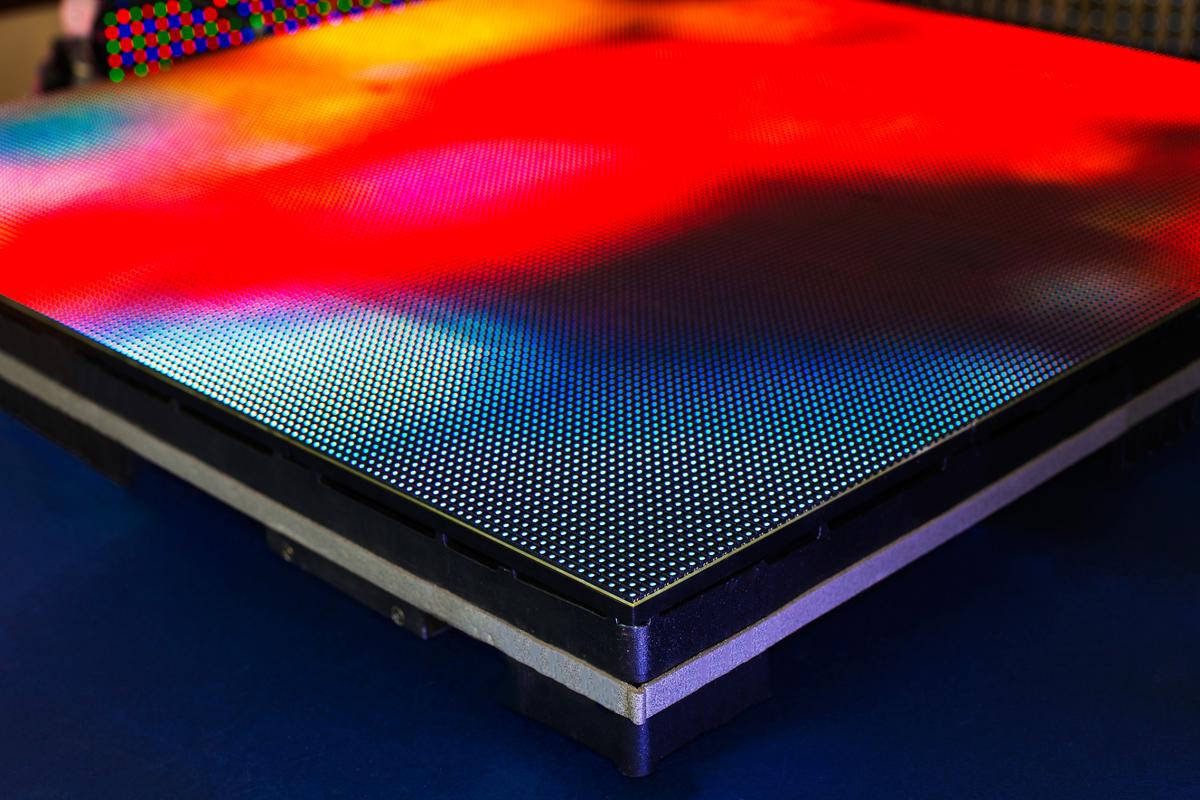

光致发光量子点显示技术(QD-LCD)是目前市场上较为成熟且主流的方案,它的原理是将量子点材料应用于液晶显示器的背光部分,通过蓝光 LED 芯片发出蓝光,蓝光经过量子点薄膜时,部分蓝光被量子点转换成绿光和红光,未被转换的蓝光和量子点发出的绿光、红光一起组成白光,成为液晶显示屏的光源,这种技术能够显著提升屏幕画面的色彩饱和度、立体感和清晰度,大幅改善图像质量,广泛应用于电视、显示器、笔电、平板、车载、VR 等领域。

而电致发光量子点显示技术(QLED)则是基于量子点电致发光特性的一种新型 LED 制备技术,量子点发光二极管通常由阳极、空穴注入/传输层、量子点发光层、电子注入/传输层和阴极这五部分组成,在外加电压的驱动下,空穴从阳极注入,电子从阴极注入,通过各自的传输层运输后到达量子点,形成激子复合发光。

量子点显示技术的优势显著,从色域方面来看,由于极致的窄半峰宽和发光波长随尺寸可调,QLED 理论能达到 140%NTSC 色域,远高于 OLED 的 100%NTSC 和 LCD 的 72%NTSC, 能更好地呈现出自然的色彩,给未来元宇宙等超高清显示领域提供强有力的技术支撑,在对比度上,QLED 和 OLED 都是基于自发光的技术,在对比度上会显著优于基于被动发光的传统液晶显示技术,能够为显示设备提供更为纯正的黑场显示效果,在产品形态上,QLED 技术和 OLED 拥有相似的器件结构,都可以实现超薄和柔性等特征,从能耗角度考虑,QLED 相比 OLED 来说,相同亮度下需要的驱动电压更低,因此所需的能耗低;LCD 因其是背光技术,白光转化成单一颜色的光需要过滤大量的其他光能量,因此能耗较高。

量子点显示技术也并非十全十美,量子点扩散板稳定性问题,随着 Mini-LED 技术的发展以及背光模块的超薄化设计,量子点扩散板需要承受高温与高强度蓝光,这对量子点扩散板的稳定性提出了更高的要求,背光器件的集成化设计也是亟待解决的问题之一,后续需要考虑基本量子点扩散板本体材料,增加匀光和聚光功能,实现背光器件的一体化设计。

量子点显示技术的出现为显示行业带来了新的活力和发展机遇,尽管目前还存在一些挑战和问题需要解决,但随着技术的不断进步和完善,相信量子点显示技术将在未来的显示市场中占据越来越重要的地位,为我们带来更加绚丽多彩、清晰逼真的视觉体验。