本文目录导读:

在人类历史的长河中,医药的发展始终是关乎生命健康的重要领域,而中药,作为我国传统医学宝库中的璀璨明珠,承载着数千年中华民族与疾病抗争的智慧结晶,在岁月的流转中熠熠生辉,至今仍在保障人类健康、推动医学进步等方面发挥着不可替代的独特作用。

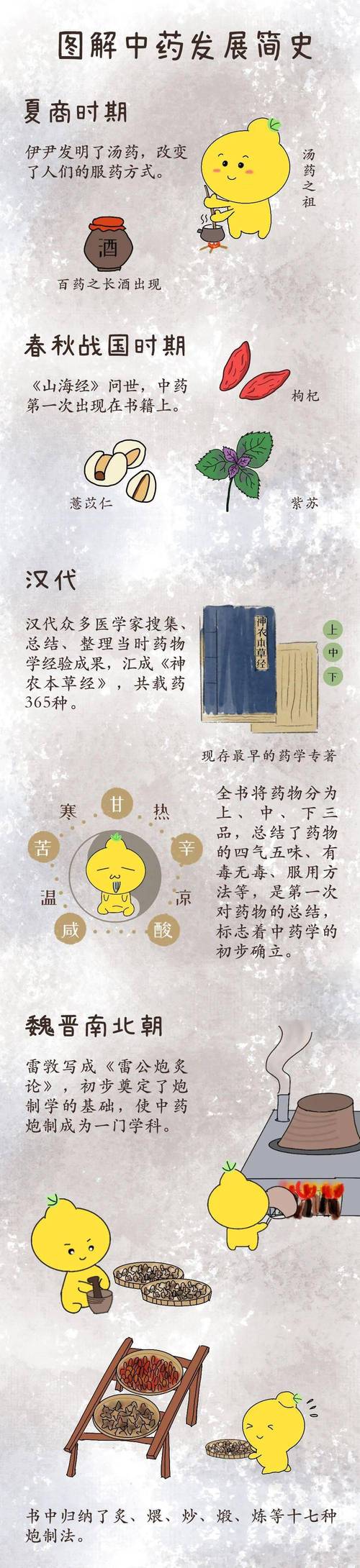

中药的起源与历史发展脉络

中药的历史源远流长,可追溯至远古时期,早在原始社会,人们在长期的生产生活实践中,逐渐发现了某些植物、动物和矿物具有一定的治疗疾病或缓解症状的功效,当人们偶然食用了某种野草后,身体的疼痛得到了减轻,或者食用了某种果实后,腹泻的症状得以改善,这些最初的经验积累便成为了中药知识的萌芽。

随着文字的发明和记载的出现,中药学开始有了较为系统的记录,从殷商时期的甲骨文中,我们可以找到一些关于药物的文字记载,虽然当时对药物的认识还处于相对简单的阶段,但已经迈出了重要的一步,到了春秋战国时期,《黄帝内经》问世,这部经典的医学著作不仅奠定了中医理论的基础,也对中药的应用进行了较为全面的阐述,书中记载了大量的药物及其功效、主治病症等,提出了“君臣佐使”的组方原则,这一原则强调了药物之间的相互配合和协同作用,为后世中药复方的形成和发展提供了重要的理论依据。

汉代是中药发展的一个重要里程碑,张仲景所著的《伤寒杂病论》被誉为“方书之祖”,该书详细记载了众多行之有效的方剂,如麻黄汤、桂枝汤等,这些方剂至今仍广泛应用于临床,对于治疗外感病等具有显著的疗效,这一时期的药物炮制技术也得到了进一步的发展和完善,药物的加工处理方法更加科学合理,有助于提高药物的疗效和安全性。

魏晋南北朝时期,本草学继续发展,陶弘景所著的《神农本草经注》对《神农本草经》中的药物进行了详细的注释和补充,纠正了一些错误的认识,丰富了药物的来源、产地、性味、功效等信息,到了唐代,药王孙思邈编撰的《千金要方》和《千金翼方》,收集了大量的民间验方和秘方,涵盖了内、外、妇、儿等多个科目,为中药的临床应用提供了丰富的资料。

宋元明清时期,中药学进入了全面繁荣的阶段,宋代的《本草图经》首次以图文并茂的形式记载了大量药物的形态特征,便于人们准确识别药物,明代李时珍历经数十年的艰辛努力,编写了举世闻名的《本草纲目》,这部巨著收录了药物近两千种,对药物的产地、形态、性味、功效、主治、炮制方法等进行了详细的描述和考证,并附有大量的插图,是一部综合性的本草学巨著,对世界医药学的发展产生了深远的影响。

中药的特点与优势

(一)整体观念与辨证论治

中医强调人体是一个有机的整体,各个脏腑、经络、气血之间相互联系、相互影响,中药在治疗疾病时,并非仅仅针对疾病的表面症状进行治疗,而是从整体出发,综合考虑患者的体质、年龄、性别、季节、地域等多种因素,通过辨证论治的方法确定具体的治疗方案,对于感冒这一常见疾病,中医会根据患者发热、恶寒、头痛、鼻塞、流涕等症状以及舌象、脉象等表现,判断其属于风寒感冒还是风热感冒,然后分别采用辛温解表或辛凉解表的中药方剂进行治疗,这种整体观念和辨证论治的方法能够更全面、更深入地调整人体的阴阳平衡,从根本上治疗疾病,减少疾病的复发率。

(二)天然药物与副作用相对较小

中药大多来源于自然界的植物、动物和矿物,这些天然药物在长期的使用过程中,经过人体自然的筛选和验证,其副作用相对较小,与一些化学合成药物相比,中药对人体的不良反应较少,不容易出现严重的毒副作用和耐药性问题,许多治疗慢性疾病的中药,如人参、黄芪等,在长期服用的过程中,不仅可以调节人体的生理功能,增强体质,还可以避免因长期使用化学药物而可能导致的肝肾损伤等不良反应。

(三)多成分与多靶点作用

中药往往含有多种化学成分,这些成分相互作用,共同发挥治疗作用,这种多成分与多靶点的作用机制使得中药在治疗复杂的疾病方面具有独特的优势,以治疗心血管疾病为例,一些活血化瘀类中药如丹参、三七等,其含有的多种有效成分可以同时作用于血管内皮细胞、血小板、凝血因子等多个靶点,具有扩张血管、改善微循环、抗血栓形成等多种药理作用,从而有效地治疗心血管疾病。

中药在现代医学中的应用

(一)疾病治疗

在临床上,中药广泛应用于各种疾病的治疗,在内科疾病方面,如心脑血管疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病等,中药都有很好的疗效,对于冠心病心绞痛患者,使用活血化瘀类中药如血府逐瘀汤加减,可以改善心肌缺血症状,减少心绞痛的发作次数;对于慢性阻塞性肺疾病患者,运用补肺健脾、祛痰止咳的中药方剂如苏子降气汤合六君子汤,可以缓解咳嗽、咯痰、喘息等症状,提高患者的生活质量。

在外科领域,中药可用于治疗创伤、烧伤、骨折等疾病,一些具有清热解毒、消肿止痛作用的中药如金银花、连翘、大黄等,可用于治疗外科感染性疾病;而对于骨折患者,在骨折愈合的不同阶段,使用补肾壮骨、活血化瘀类中药如续断、骨碎补等,可以促进骨折的愈合和功能的恢复。

在妇科和儿科疾病方面,中药同样发挥着重要作用,在治疗月经不调、痛经等妇科疾病时,根据不同的证型选用相应的中药方剂进行调理;对于小儿消化不良、腹泻等疾病,使用健脾消食类中药如山楂、神曲等,效果显著。

(二)预防保健

中药在预防保健方面也有着广泛的应用,中医养生强调“治未病”,即通过饮食、起居、情志等方面的调养以及适当的中药调理来预防疾病的发生,春季服用一些疏肝理气、养肝明目的中药如枸杞子、菊花等,可以预防春季肝火旺盛引起的眼疾;冬季服用一些温阳补肾的中药如鹿茸、杜仲等,可以增强人体的抵抗力,预防冬季常见的感冒、关节疼痛等疾病,一些中药保健品如人参蜂王浆、阿胶补血颗粒等,也受到了广大消费者的青睐,对于提高机体免疫力、改善亚健康状态等具有一定的作用。

中药的现代化研究与发展前景

(一)现代化研究成果

近年来,随着现代科学技术的不断发展,中药的研究也取得了丰硕的成果,在药物成分分析方面,借助先进的仪器设备和技术手段,科学家们对中药的有效成分进行了深入的研究和分析,明确了许多中药的主要活性成分及其化学结构,从青蒿中提取的青蒿素,是治疗疟疾的特效药物;从银杏叶中提取的银杏叶提取物,具有改善脑循环、防治心脑血管疾病等多种药理作用。

在药理作用机制研究方面,通过对中药及其活性成分的体外细胞实验和体内动物实验研究,揭示了许多中药的作用靶点和分子机制,研究发现黄芪中的有效成分可以通过调节免疫细胞的功能和信号转导通路,增强机体的免疫功能;丹参中的有效成分可以抑制血小板聚集和血栓形成,保护血管内皮细胞等。

这些现代化研究成果为中药的进一步开发和应用提供了科学依据,也为中药走向世界奠定了坚实的基础。

(二)面临的问题与挑战

中药的发展也面临着一些问题和挑战,中药的质量标准有待进一步完善,由于中药材的生长环境、采集时间、炮制方法等因素的不同,导致同一品种的中药材在质量和药效上存在差异,建立统一、规范的中药质量标准体系是亟待解决的问题,中药的作用机制研究还不够深入,尽管已经取得了一些成果,但大多数中药的作用机制仍然不够明确,这在一定程度上影响了中药在国际医学界的认可度,中药的研发和产业化发展相对滞后,缺乏创新性的中药新产品和新剂型。

(三)发展前景

尽管面临诸多挑战,但中药的发展前景依然十分广阔,随着国家对中医药事业的重视和支持力度不断加大,中药产业迎来了前所未有的发展机遇,在科研方面,将进一步加强多学科交叉融合研究,利用现代生物技术、信息技术等手段深入研究中药的作用机制,开发出更多安全有效、质量可控的中药新药和新产品,在临床应用方面,将继续拓展中药的治疗范围和应用领域,加强中西医结合治疗疾病的研究和应用推广,为人类的健康事业做出更大的贡献,在国际交流与合作方面,随着“一带一路”倡议的推进和中医药国际化进程的加快,中药有望在全球范围内得到更广泛的传播和应用,成为连接不同国家和地区人民健康的桥梁和纽带。

中药作为我国传统的医学瑰宝,蕴含着深厚的文化底蕴和巨大的科学价值,在现代社会,中药正以其独特的魅力和显著的疗效在疾病治疗、预防保健等领域发挥着越来越重要的作用,相信在广大中医药工作者的不懈努力下,在科技的有力支撑下,中药必将在未来的医学领域绽放出更加耀眼的光芒,为人类的健康福祉保驾护航。