在我们的生活中,发烧是一种常见的身体现象,它犹如身体内部敲响的警钟,提示着我们某些潜在的问题或异常,无论是孩子娇嫩的身躯,还是成年人看似强壮的体魄,亦或是老年人逐渐衰退的身体机能,都可能遭遇发烧的“突袭”,了解发烧背后的原因、机制以及正确的应对方法,对于我们守护自身和亲人的健康至关重要。

发烧,医学上通常定义为机体在致热原作用下或各种原因引起体温调节中枢功能障碍时,体温升高超出正常范围,正常体温一般恒定在 36 - 37℃左右,而当腋下温度超过 37℃或口腔温度超过 37.3℃,或者直肠温度超过 37.6℃,即可判定为发烧,这并非绝对标准,个体差异以及测量部位和方式的不同,都会对结果产生一定影响,清晨体温往往较低,午后稍高;剧烈运动后、进食后体温也会有所上升,但一般在短时间内会恢复正常。

引发发烧的原因错综复杂,大致可分为感染性发热和非感染性发热两大类,感染性发热是最为常见的,由细菌、病毒、真菌、寄生虫等病原体入侵人体所致,流感病毒引起的流行性感冒,患者常表现为高热、咳嗽、流涕、肌肉酸痛等症状,肺炎链球菌引发的肺炎,除了发烧外,还伴有剧烈咳嗽、咳痰,甚至呼吸困难,又如,伤寒杆菌导致的伤寒病,其特征之一便是持续性高热,这些病原体进入人体后,会激活机体的免疫系统,免疫细胞释放出诸如白细胞介素、肿瘤坏死因子等炎性介质,它们作用于下丘脑的体温调节中枢,使体温调定点上移,从而引发发烧,这是身体的一种自我保护机制,适度升高体温有助于抑制病原体的生长繁殖,增强免疫细胞的活性,促进其对病原体的清除。

而非感染性发热则涵盖了多种情况,自身免疫性疾病如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等,由于免疫系统错误地攻击自身组织,导致炎症反应,进而引发发烧,恶性肿瘤也是非感染性发热的重要诱因之一,癌症患者常常出现不明原因的低热或高热,这是因为肿瘤细胞在生长过程中会释放一些致热物质,同时肿瘤本身也可能影响机体的免疫功能和体温调节机制,中暑、大面积烧伤、创伤、术后吸收热等也可引起发烧,中暑时,人体在高温环境下散热困难,体温急剧升高,可伴有头痛、头晕、恶心、乏力等症状;大面积烧伤后,由于皮肤这一保护屏障受损,大量组织液渗出,易引发感染且导致体温调节失衡,从而发烧。

当我们察觉到自己或他人发烧时,正确的做法是什么呢?不要惊慌失措,要冷静观察症状,测量体温是必不可少的步骤,应使用经过校准的温度计,按照规定的方法测量,留意是否有其他伴随症状,如咳嗽、咳痰、咽痛、皮疹、关节疼痛、腹泻等,这些症状能为判断病因提供重要线索。

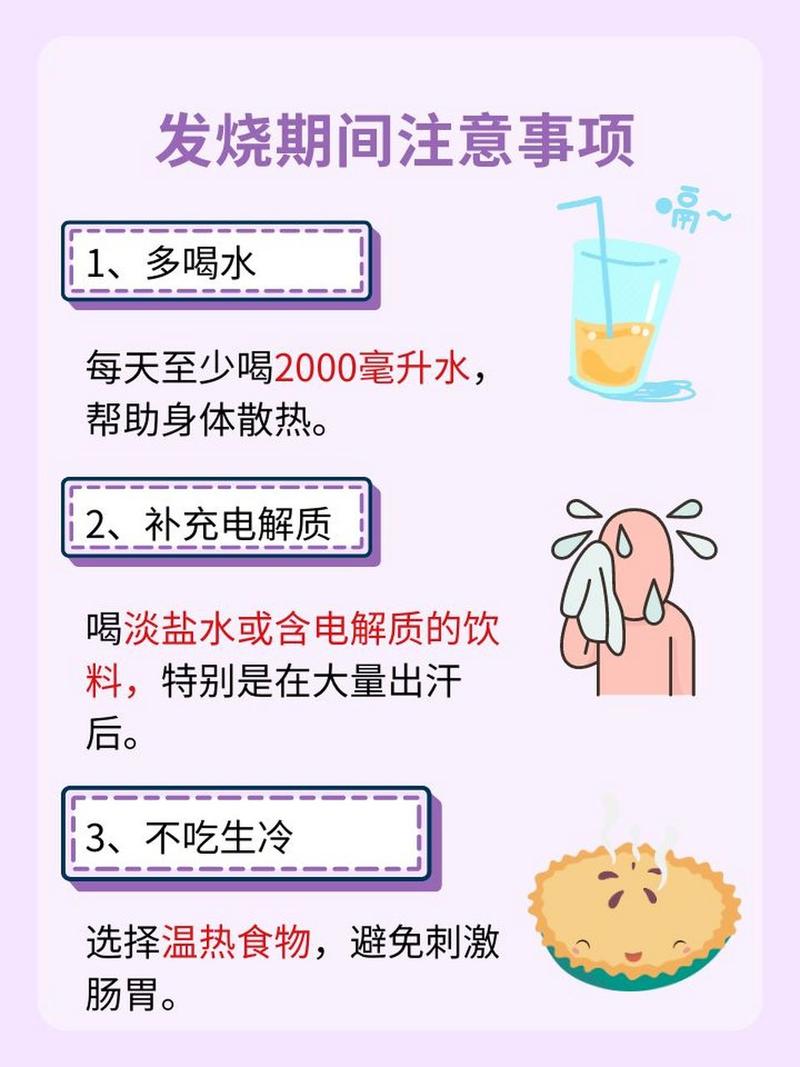

如果体温不超过 38.5℃,且患者精神状况尚可,无明显不适,可以采用物理降温的方法,用温湿毛巾擦拭额头、颈部、腋窝、腹股沟等大血管走行处,通过水分蒸发带走热量,起到降温作用,也可以使用退热贴,将其贴敷在额头或太阳穴部位,退热贴中的凝胶成分能吸收热量,辅助降温,让患者多饮水,补充因发热而流失的水分,防止脱水;保持室内空气流通,合适的室温(24 - 26℃)和湿度(50% - 60%)有助于身体散热;穿着宽松、透气的衣物,避免过度保暖导致体温进一步升高。

当体温超过 38.5℃或伴有严重不适症状时,应及时就医并考虑服用退烧药物,常用的退烧药有对乙酰氨基酚和布洛芬,对乙酰氨基酚适用于各个年龄段的人群,具有解热镇痛的作用,但过量使用可能导致肝脏损伤,尤其是对于有肝病史的患者更需谨慎,布洛芬则适用于 6 个月以上的儿童和成人,不仅能退烧止痛,还具有一定的抗炎作用,但可能会对胃肠道产生刺激,患有胃溃疡等疾病的患者不宜使用,在使用退烧药时,务必遵循医嘱或药品说明书上的剂量和用药间隔,避免自行增减药量或频繁用药。

对于儿童发烧,家长尤其需要关注,因为儿童的体温调节中枢尚未发育完善,发烧时容易出现高热惊厥等紧急情况,一旦孩子发烧且体温较高,除了采取上述物理降温和适当用药措施外,还应密切观察孩子的精神状态、面色、呼吸等情况,若孩子出现嗜睡、抽搐、呼吸急促或困难等症状,应立即送医急救。

老年人发烧同样不容忽视,由于老年人身体机能衰退,免疫力下降,发烧可能是多种严重疾病的表现,而且老年人对药物的代谢能力减弱,使用退烧药时需更加谨慎,应根据肝肾功能调整剂量,在照顾老年发烧患者时,要注意保持其皮肤清洁干燥,预防压疮;协助其进行适当的活动,防止肌肉萎缩和深静脉血栓形成。

发烧是身体发出的健康信号,我们需要认真对待,通过准确判断发烧的原因、合理运用降温方法以及及时就医治疗,我们能够更好地应对发烧这一常见病症,维护身体的健康与稳定,在日常生活中,保持良好的生活习惯,如均衡饮食、适量运动、充足睡眠、注意个人卫生等,有助于增强身体的抵抗力,减少发烧等疾病的发生几率,让我们以更加健康的姿态迎接生活中的挑战。