本文目录导读:

在追求健康与活力的道路上,运动无疑是人们最为信赖的伙伴,许多人虽有满腔的运动热情,却在运动过程中因未能合理掌控运动强度,而遭遇伤痛、疲惫不堪,甚至对运动产生畏难情绪,半途而废,由此可见,运动强度控制绝非小事,它是保障运动安全、达成健身目标、持续享受运动益处的关键所在,值得每一位热爱运动的人士深入探究。

运动强度的多维度解读

运动强度是一个综合性概念,涵盖多个层面,直观表现为身体在运动时的用力程度与努力程度,从生理角度而言,它与心率、呼吸频率、肌肉疲劳度紧密相连,进行高强度间歇训练(HIIT)时,心率会在短时间内飙升至个人最大心率的 80% - 95%,呼吸急促,肌肉快速收缩与舒张,短时间内就会产生强烈的疲劳感;而低强度的散步,心率仅比静息状态略高,呼吸平稳,肌肉放松,可持续较长时间而不感疲累,从主观感受出发,运动强度反映为个体对运动难度的自我感知,是轻松自如、稍感吃力还是竭尽全力,这受到个人体能、运动经验以及当下身体状态的影响,一位资深马拉松跑者参加日常慢跑训练,可能觉得强度适中,但对于初跑者来说,同样的配速或许已属高强度范畴。

把控运动强度的意义

1、预防运动损伤:过度的运动强度易引发关节磨损、肌肉拉伤、肌腱炎等运动损伤,以跑步为例,若不顾自身能力盲目加速、增加里程数,膝关节承受的压力远超负荷,软骨磨损加剧,半月板损伤风险大增,相反,合理控制运动强度,遵循循序渐进原则,让身体逐步适应运动压力,能最大程度降低损伤几率,为长期稳定运动奠定基础。

2、精准实现健身目标:不同的健身诉求对应不同的运动强度策略,想要减脂塑形,需通过中等强度有氧运动(如慢跑、游泳),结合适度力量训练,提高新陈代谢,燃烧多余脂肪;若旨在增强肌肉力量与耐力,高强度的力量训练必不可少,刺激肌肉纤维生长,提升肌肉性能,只有精确控制运动强度,才能确保训练方向与目标高度契合,避免无效劳动。

3、维持运动兴趣与习惯养成:当运动强度高出身体承受能力时,身体会产生强烈的不适反应,让人对运动望而却步,而适宜的运动强度能让运动者在锻炼过程中体验到成就感与身心愉悦,激发持续参与的热情,逐渐将运动融入日常生活,形成终身受益的健康习惯。

科学调控运动强度的方法

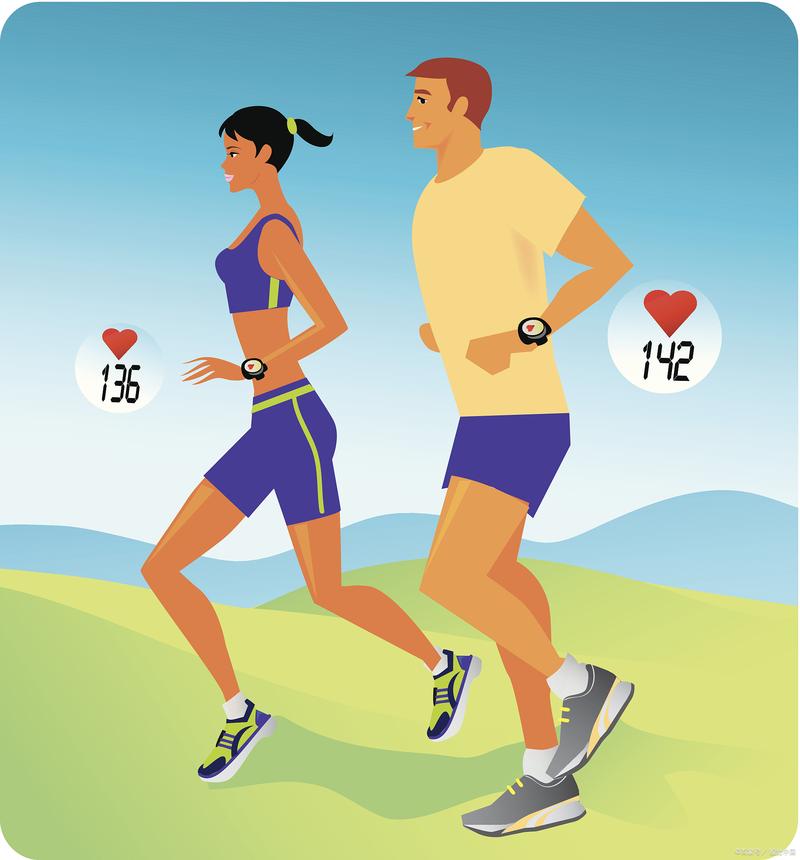

1、心率监测法:心率是反映运动强度的经典指标,最大心率计算公式为“220 - 年龄”,据此可将运动强度划分为不同区间,低强度运动时,心率处于最大心率的 50% - 60%;中等强度对应的心率区间为 60% - 75%;高强度则达 75% - 90%,运动者可借助运动手环、智能手表等设备实时监测心率,依据训练计划灵活调整运动节奏,在进行有氧健身操课程时,若发现心率长时间超过目标区间上限,应适当放慢动作速度、降低动作幅度。

2、自我感知评估:学会倾听身体发出的信号至关重要,运用“主观运动强度分级(RPE)”量表,从 0 到 10 对运动强度打分,0 表示毫无感觉,10 代表极致努力,一般而言,日常健身活动保持在 RPE 3 - 5 较为适宜,即运动时有微微气喘但仍能与人交谈,以骑行为例,若感到呼吸极为困难、双腿酸软无力难以继续踩踏,此时 RPE 值大概率超过 7,应减速休息片刻,待身体恢复后再启程。

3、循序渐进与个性化调整:运动新手切忌一开始就挑战高难度、高强度项目,应从低强度、短时间的运动起步,如初次接触瑜伽者,先从基础体式练起,每个动作保持较短时长,随着身体柔韧性与力量提升,再增加难度与练习时长,充分考虑个人身体状况、年龄、体能基础等因素定制专属运动方案,儿童与青少年身体机能活跃,可适当提高运动强度促进生长发育;中老年人或有慢性疾病患者则要谨慎降低强度,以防意外发生。

运动强度控制是运动健身领域的核心命题,精准拿捏运动强度,犹如为健康运动之旅校准航向,既能避开伤病暗礁,又能顺利抵达理想健身彼岸,让运动真正成为提升生活品质、焕发生命活力的持久动力源。