本文目录导读:

胃炎的种类

(一)按临床急缓分类

1、急性胃炎:

- 急性单纯性胃炎:多由药物、感染、应激、胆汁反流等因素引起,大量饮酒后,酒精刺激胃黏膜导致炎症;长期服用非甾体类抗炎药(如阿司匹林),会损伤胃黏膜引发炎症。

- 急性糜烂性胃炎:常由严重创伤、大手术、大面积烧伤等应激状态,以及药物、感染等因素引发,在这些应激状态下,胃黏膜的血液循环发生障碍,导致胃黏膜缺血、缺氧,从而发生糜烂和炎症。

- 急性腐蚀性胃炎:主要是吞服强酸、强碱及其他腐蚀剂所致,误食强酸或强碱物质,会直接腐蚀胃黏膜,引发急性炎症。

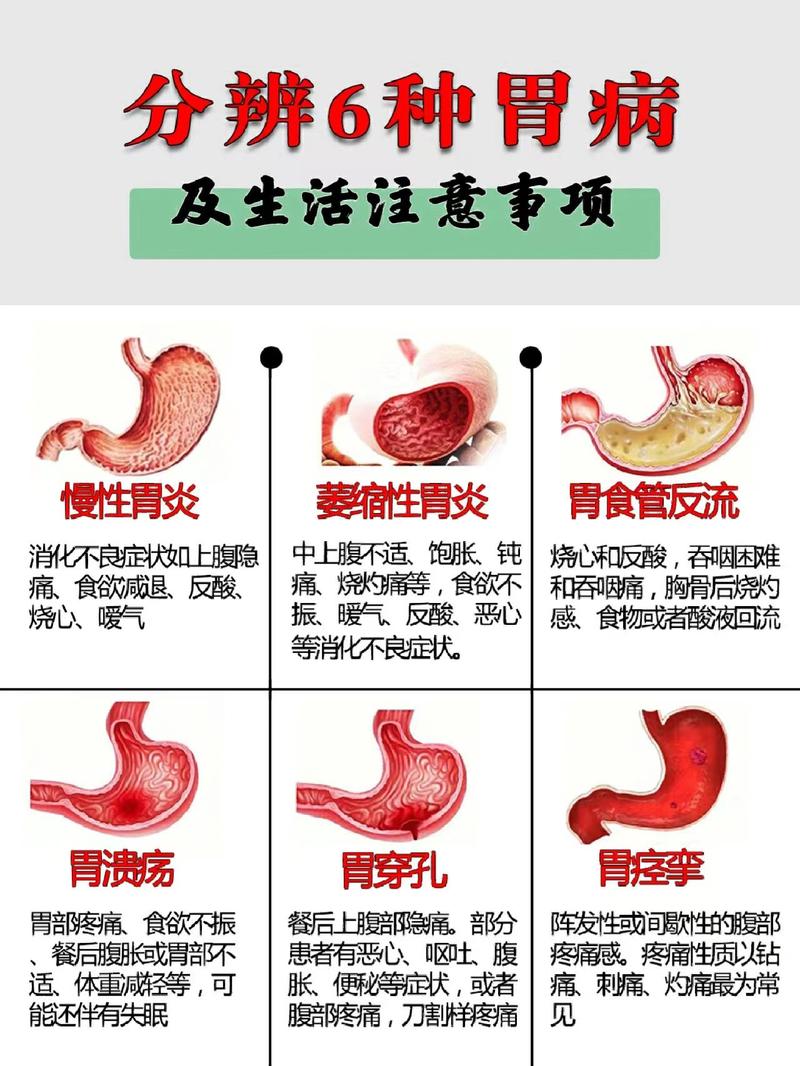

2、慢性胃炎:

- 慢性浅表性胃炎:炎症病变主要累及胃黏膜浅层,胃镜下可见胃黏膜充血、水肿,呈红白相间,以红为主,可有散在的糜烂和出血点,患者可能会出现上腹部疼痛、嗳气、反酸等症状。

- 慢性萎缩性胃炎:胃黏膜固有腺体发生萎缩,黏膜变薄,可伴有肠上皮化生和异型增生,这类患者的胃黏膜防御功能下降,容易受到胃酸和其他因素的进一步损伤,且存在一定的癌变风险。

- 特殊类型胃炎:包括疣状胃炎、嗜酸性粒细胞性胃炎、淋巴细胞性胃炎等,这些胃炎具有特定的病因和临床表现,例如疣状胃炎的胃黏膜会出现痘疹样隆起;嗜酸性粒细胞性胃炎患者的胃黏膜中嗜酸性粒细胞增多等。

(二)按病因分类

1、幽门螺杆菌性胃炎:幽门螺杆菌(Hp)感染是慢性胃炎最主要的病因之一,Hp可以破坏胃黏膜屏障,引起炎症反应,研究表明,约80%-95%的慢性活动性胃炎患者胃黏膜中有Hp感染。

2、非幽门螺杆菌性胃炎:包括自身免疫性胃炎、化学性胃炎等,自身免疫性胃炎是由于自身免疫反应导致胃黏膜损伤;化学性胃炎则是由于长期服用某些药物(如非甾体类抗炎药)、酗酒等引起的胃黏膜损伤。

(三)按胃炎分布分类

1、胃窦炎:炎症主要发生在胃窦部,胃窦是胃的一个重要部位,参与食物的消化和排空过程,当胃窦发生炎症时,可能会影响胃的正常消化功能,出现上腹隐痛、腹胀等症状。

2、胃体炎:炎症主要累及胃体部,胃体是胃的主要部分,负责储存和初步消化食物,胃体炎可能导致胃酸分泌异常,出现消化不良、食欲不振等症状。

3、全胃炎:胃的各个部位都有炎症表现,这种情况下,整个胃的功能可能都会受到影响,症状相对较重,可能会出现上腹部疼痛不适、恶心呕吐、消瘦等症状。

胃炎的治疗

(一)一般治疗

1、调整生活方式:患者应养成良好的生活习惯,避免过度劳累、熬夜,保持心情舒畅,要戒烟限酒,避免食用辛辣、油腻、刺激性食物,避免暴饮暴食,定时定量进餐。

2、去除病因:对于由药物、酒精、应激等因素引起的急性胃炎,应及时去除病因,如停用可能损伤胃黏膜的药物,避免饮酒,积极治疗应激状态下的原发病,对于慢性胃炎患者,应积极治疗幽门螺杆菌感染,避免长期大量服用非甾体抗炎药等对胃黏膜有损害的药物。

(二)药物治疗

1、抗酸药:如铝碳酸镁、磷酸铝等,可中和胃酸,减轻胃酸对胃黏膜的刺激,铝碳酸镁不仅能抗酸,还能吸附胃蛋白酶、结合胆汁酸,增强胃黏膜的屏障功能。

2、抑酸药:主要有质子泵抑制剂(如奥美拉唑、兰索拉唑、雷贝拉唑等)和H2受体拮抗剂(如法莫替丁、雷尼替丁等),质子泵抑制剂能抑制胃酸分泌,是治疗胃炎的重要药物;H2受体拮抗剂通过阻断H2受体,减少胃酸分泌。

3、胃黏膜保护剂:可以在胃黏膜表面形成一层保护膜,防止胃酸和胃蛋白酶对胃黏膜的损伤,常见的有硫糖铝、替普瑞酮、瑞巴派特等,硫糖铝需要在胃酸条件下发挥作用,与质子泵抑制剂合用时可能有药效拮抗作用。

4、促胃动力药:对于有胃排空延迟、腹胀、嗳气等症状的患者,可使用促胃动力药,如多潘立酮、莫沙必利等,这类药物可以促进胃肠蠕动,改善胃排空,需要注意的是,多潘立酮在体内主要经CYP3A4酶代谢,可引起轻度Q-T间期延长,应避免与抑制CYP3A4酶活性的药物合用。

5、抗生素:对于幽门螺杆菌感染引起的慢性胃炎,应采用抗生素进行治疗,目前推荐的治疗方案为质子泵抑制剂、铋剂和两种抗生素联合使用,疗程为10 - 14天,常用的抗生素有阿莫西林、克拉霉素、甲硝唑等。

6、其他药物:对于伴胃黏膜糜烂的慢性胃炎,可选用胃黏膜保护剂;对于胆汁反流性胃炎,可选用促胃肠动力药、有结合胆酸作用的胃黏膜保护剂、降胆酸类药物;对于有明显精神因素的慢性胃炎,可选用抗抑郁药物或抗焦虑药物。

(三)手术治疗

对于急性胃炎引起的严重出血、穿孔等并发症,或慢性胃炎伴有重度异型增生、癌变等情况,可能需要进行手术治疗,手术方式包括胃大部切除术、胃黏膜切除术等。