在中华美食的浩瀚星河里,烧麦宛如一颗璀璨而独特的明珠,以其精致的外形、丰富的馅料和独特的风味,从众多美食中脱颖而出,历经岁月沉淀,依旧散发着迷人的魅力,撩拨着食客们的味蕾与心弦。

烧麦的历史源远流长,其起源众说纷纭,或始于元代,蒙古族将中原饮食与草原食材相融合,以羊肉、葱姜等为馅,面皮包裹呈石榴状,顶部不封口,形似花朵初绽;亦或是源于南方,江浙一带的点心师傅巧手改良传统糕点,赋予其新的灵魂,无论出身何处,烧麦都在漫长岁月里不断演变、发展,融入各地风土人情,形成了南北各异的风格流派。

北方烧麦,尤以内蒙古呼和浩特的稍麦为代表,其个头硕大,皮薄如纸,能隐隐透出内馅的色泽,馅料以肥瘦相间的羊肉为主角,佐以大葱、生姜、花椒水等去腥增香,经精心搅拌,肉馅饱满紧实,油脂润泽,上笼蒸熟后,烧麦皮晶莹剔透,宛如薄纱轻覆于鲜嫩多汁的肉馅之上,入口先是面皮的软糯弹牙,紧接着是羊肉的醇厚浓郁,葱香与香料气息交织缠绕,瞬间在口腔中爆开,每一口都是满足感与幸福感的双重奏鸣,搭配砖茶食用,茶的清香解腻提神,让食客在品尝美味的同时,领略到北方游牧民族饮食文化的豪放与质朴。

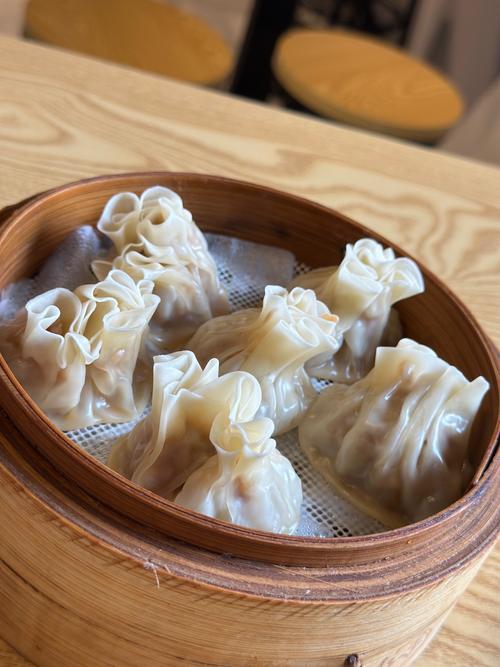

南方烧麦则精致细腻许多,以广东烧麦最为典型,粤式烧麦外皮采用澄粉制作,透明晶亮,仿若水晶雕琢而成,内馅丰富多样,有鲜美的猪肉、虾仁、香菇、笋丁等,色彩斑斓,层次分明,制作时,师傅先将食材切丁炒熟调味,再整齐地码放在薄片上,轻轻包裹成型,蒸制后的烧麦,宛如盛开的鲜花,褶皱细腻美观,馅料隐约可见,轻咬一口,先是澄粉皮的爽滑劲道,随后是各种食材的鲜美滋味在舌尖上跳跃:虾仁的清甜、猪肉的醇厚、香菇的浓郁、笋丁的脆嫩,再加上蚝油、生抽等调味的咸香,口感丰富多变,恰似一曲和谐的交响乐,广式早茶桌上,一笼烧麦搭配一壶香茗,亲朋好友围坐闲谈,在袅袅热气与悠悠茶香中,享受着生活的美好与惬意。

除了传统的肉类烧麦,现代厨师们还不断创新,推出了各种口味新颖的烧麦,比如素食烧麦,以胡萝卜、豆角、豆腐等素菜为馅,清爽可口,满足素食者的需求;海鲜烧麦,加入海参、鲍鱼等珍稀海味,尽显奢华;还有甜口烧麦,内馅为红豆沙、枣泥等,香甜软糯,别具一番风味,这些创新烧麦不仅丰富了烧麦的家族谱系,也为其注入了新的活力,使其在美食舞台上焕发出更加耀眼的光彩。

制作烧麦虽看似复杂,但其中蕴含着生活的情趣与匠心,从调制面皮开始,无论是北方的烫面还是南方的澄粉面团,都需要掌握好水温、比例与揉面的力度,才能使面皮达到合适的软硬度与弹性,馅料的准备更是讲究,选材要新鲜优质,切配要精细均匀,调味要恰到好处,每一个环节都倾注着厨师对美食的专注与热爱,包制烧麦时,需将馅料放置在面皮中央,巧妙折叠捏合,形成独特的褶皱与造型,这一过程犹如艺术创作,每个烧麦都是独一无二的作品,承载着厨师的心思与期待,最后上笼蒸制,火候与时间的把控至关重要,只有精准拿捏,才能确保烧麦熟透且口感最佳。

烧麦不仅仅是一种食物,更是一种情感的寄托与文化的象征,在传统节日里,一家人围坐在一起包烧麦、吃烧麦,欢声笑语中传递着亲情的温暖与团圆的喜悦;在婚丧嫁娶等人生大事上,烧麦也常作为宴席佳肴,见证着人们的生活变迁与重要时刻,它见证了地域饮食文化的交流融合,从北疆草原到岭南水乡,不同风格的烧麦相互借鉴、彼此影响,共同构成了中华美食地图的绚丽篇章;它也随着华人的脚步走向世界,让世界各地的人们有机会领略到中国美食的独特魅力与深厚底蕴。

在繁华都市的街头巷尾,或是宁静古镇的老字号店铺里,烧麦的身影随处可见,那蒸腾的热气、诱人的香气,吸引着无数食客前来探寻这份舌尖上的玲珑雅韵,无论是忙碌的工作日午餐,还是悠闲的周末午后茶点,一份烧麦总能带给人们片刻的慰藉与享受,咬下一口烧麦,仿佛品味的是历史传承的韵味、地域文化的风情以及生活中的小美好,愿这份美食的魅力能够持续散发,在岁月的长河中不断传承创新,让更多的人感受到烧麦带来的独特滋味与无尽欢乐。