本文目录导读:

元宵节的起源

(一)祭祀太一神

早在西汉时期,汉武帝正月上辛夜在甘泉宫祭祀“太一”,这被后人视作正月十五祭祀天神的先声,古人对天神太一的祭祀,可能是元宵节起源的因素之一。

(二)汉文帝诛乱

汉惠帝刘盈死后,吕后掌权,吕氏势大,吕后病逝,吕禄等谋乱,齐王刘囊起兵,联合周勃、陈平平乱,夺吕禄兵权,乱平后,立刘邦第四子刘恒为帝,即汉文帝,勘平之日恰是农历正月十五日,为示庆贺,文帝每年此夜出宫与民同乐,古时正月又称元月,夜称宵,故正月十五逐渐演变为一个庆祝的节日。

(三)佛教传入

东汉明帝提倡佛教,听说佛教有正月十五僧人观佛舍利、点灯敬佛的做法,就命令这一天夜晚在皇宫和寺庙里点灯敬佛,令士族庶民都挂灯,从而形成了元宵赏灯的习俗,此后,这种佛教礼仪节日逐渐演变成民间盛大的节日。

元宵节的历史发展

(一)汉代

- 祭祀活动:汉武帝正月上辛日祭祀太一神,夜间祭祀,从黄昏开始,到天亮结束,这是较早与正月十五相关的祭祀活动记录。

- 宫廷庆贺:汉文帝因平定诸吕之乱,将正月十五定为与民同乐日,京城家家张灯结彩以示庆祝。

(二)唐代

- 盛况空前:元宵赏灯十分兴盛,无论是京城还是乡镇,处处张挂彩灯,人们还制作巨大的灯轮、灯树和灯楼,唐玄宗时代的诗人苏味道在《正月十五夜》中描绘了当时灯会的盛况:“火树银花合,星桥铁锁开,暗尘随马去,明月逐人来。”

- 娱乐活动丰富:除了赏灯之外,还有各种娱乐活动,如歌舞表演等。

(三)宋代

- 重视程度高:元宵节的灯市长达5天,从正月初十至十八,灯的样式比之前更丰富。

- 全民狂欢:皇帝与民同乐,天子出城游玩,万民百姓也走上街头尽情狂欢。

(四)明代

- 赏灯时间延长:要连续赏灯10天,这是中国历史上最长的灯节。

- 文化内涵丰富:元宵节的活动不仅包括赏灯,还融合了各种文化元素和民俗表演。

(五)清代

- 规模宏大:虽然赏灯时间减少到3天,但规模很大,除燃灯外,还放烟花助兴。

- 保留传统:依然保留着一些传统的元宵节习俗,如猜灯谜等。

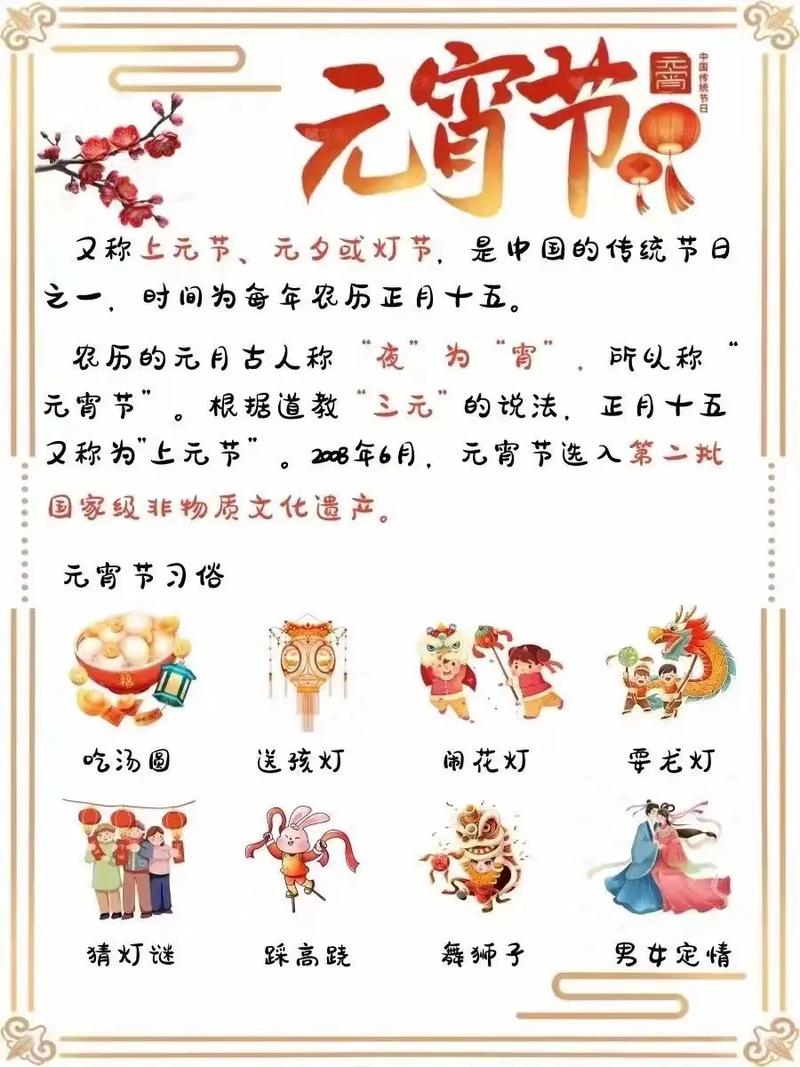

元宵节的传统习俗

(一)赏花灯

元宵节赏花灯的习俗起源于汉代,到了唐代更加兴盛,花灯的种类繁多,造型各异,有动物形状、植物形状、几何形状等,人们会在花灯上绘制各种图案,如人物、山水、花卉等,寓意着吉祥如意、幸福美满。

(二)猜灯谜

“猜灯谜”又叫“打灯谜”,始于南宋,人们在花灯上悬挂写有谜语的纸条,供人猜测,灯谜的内容涵盖了诗词、历史、地理、科学等各个领域,既有趣又有智慧,猜中灯谜的人可以获得小奖品,增加了节日的趣味性。

(三)吃元宵/汤圆

元宵由糯米制成,或实心,或带馅,馅料有豆沙、白糖、山楂、各类果料等,食用时煮、煎、蒸、炸皆可,后来人们把这种食物叫“汤团”或“汤圆”,取团圆之意,象征全家人团团圆圆,和睦幸福。

(四)舞龙舞狮

舞龙舞狮是元宵节的重要民俗表演之一,龙和狮子都是中国传统文化中的瑞兽,象征着吉祥和幸福,人们在锣鼓喧天的氛围中舞动龙和狮子,祈求风调雨顺、国泰民安。

(五)踩高跷

踩高跷是一项古老的民间技艺,表演者脚踩木跷行走,进行各种动作和表演,如跳跃、翻滚、舞蹈等,元宵节期间的踩高跷表演充满了欢乐和惊险,吸引着众多观众的目光。

(六)祭门、祭户

古代有“七祭”,其中就有祭门、祭户的习俗,这是一种对家庭门户的祭祀活动,祈求神灵保佑家人平安健康,在一些地方,人们会在元宵节这一天在门口张贴对联、悬挂灯笼等。

元宵节的文化意义

(一)团圆的象征

元宵节是一年中第一个月圆之夜,月亮象征着团圆和圆满,在这个节日里,家人团聚、共度佳节,体现了中国人对家庭和睦、亲情珍贵的重视。

(二)文化的传承

元宵节的各种习俗承载着丰富的文化内涵,是中华民族传统文化的重要组成部分,通过代代相传的习俗和文化活动,人们传承和弘扬了民族精神、传统价值观以及审美观念。

(三)社交的平台

元宵节是一个全民参与的节日,人们在这一天走出家门,参加各种庆祝活动和民俗表演,这不仅增进了人与人之间的交流和感情,也为社会和谐稳定营造了良好的氛围。