本文目录导读:

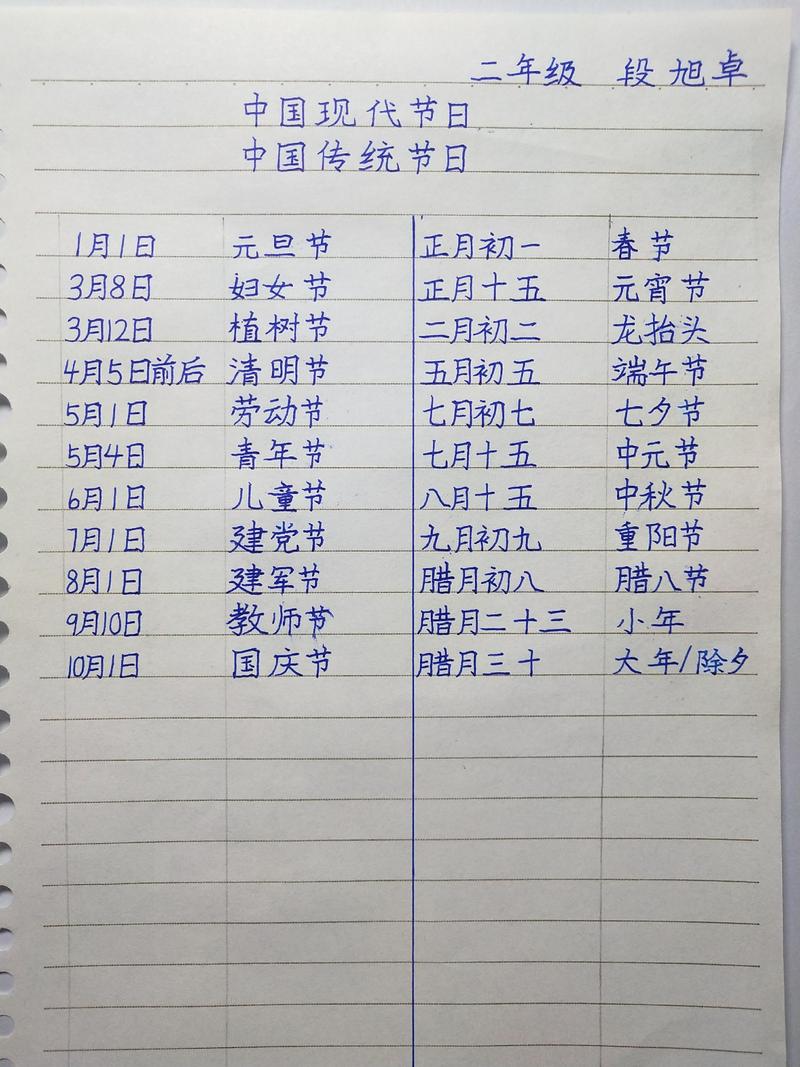

中国,这片历史悠久的土地上,孕育了丰富多彩的传统文化,在众多文化元素中,传统节日犹如一颗颗璀璨的明珠,串联起中华民族的历史与情感,承载着深厚的文化内涵和社会价值,以下是中国的26个传统节日及其详细介绍:

春节

春节,即农历新年,是中华民族最重要的传统节日之一,象征着岁末年初和新的一年的开始,春节期间,人们会举行各种庆祝活动,如贴春联、放鞭炮、吃年夜饭等,以祈求新的一年平安吉祥、五谷丰登,春节不仅是家人团聚的时刻,更是传承中华文化的重要载体。

元宵节

元宵节又称“上元节”,是农历正月十五的节日,象征着团圆和幸福,这一天,人们会赏花灯、猜灯谜、吃元宵(汤圆),共同庆祝这一欢乐的节日,元宵节不仅延续了春节的喜庆氛围,还寄托了人们对美好生活的向往和祝福。

龙抬头

龙抬头,又称“青龙节”,是农历二月初二的节日,这一天,人们会剃头理发,寓意着从头开始,万象更新,还有吃龙食、采龙气等习俗,以祈求风调雨顺、五谷丰登,龙抬头不仅体现了对自然的敬畏和尊重,也表达了人们对美好生活的期盼。

寒食节

寒食节通常在清明节前一两天,是一个禁火吃冷食的节日,它源于古代对介子推的纪念,人们通过禁火来表达对他的哀悼和敬意,寒食节虽然不似其他节日那般热闹,但其背后的故事和意义却深远而感人。

清明节

清明节,又称踏青节,是祭祖和扫墓的日子,这一天,人们会前往祖先的墓地,献上鲜花和供品,表达对先人的缅怀和敬仰,清明节也是春游的好时节,人们会结伴出游,享受大自然的美好,清明节不仅传承了中华民族的孝道文化,也体现了对自然的珍视和爱护。

端午节

端午节是每年农历五月初五的节日,与屈原紧密相关,传说屈原在这一天投江自尽,人们为了纪念他而划龙舟、吃粽子,端午节还有挂艾叶、饮雄黄酒等习俗,寓意着驱邪避疫、祈求健康长寿,端午节不仅是对屈原的缅怀和敬仰,更是中华民族文化精神的重要体现。

七夕节

七夕节,又称“乞巧节”,是农历七月初七的节日,它源于牛郎织女的传说,是恋人们相聚的日子,在这一天,女性会向织女星乞求智巧,希望自己能够心灵手巧、幸福美满,七夕节不仅传承了古代的爱情观念,也寄托了人们对美好爱情的向往和追求。

中元节

中元节俗称“鬼节”,是农历七月十五的节日,这一天,人们会祭祀祖先和亡灵,烧纸钱、放河灯等,以表达对逝去亲人的怀念和哀思,中元节虽然带有一定的神秘色彩,但其背后所蕴含的孝道文化和家族观念却是中华民族传统文化的重要组成部分。

中秋节

中秋节是每年农历八月十五的节日,以赏月、吃月饼为主要习俗,这一天,家家户户都会围坐在一起,品尝美味的月饼,欣赏皎洁的明月,共度团圆之夜,中秋节不仅象征着团圆和幸福,也寄托了人们对未来生活的美好祝愿。

重阳节

重阳节是农历九月初九的节日,又称“老人节”,这一天,人们会登高远眺、插茱萸、饮菊花酒等,以祈求健康长寿和避邪驱灾,重阳节不仅传承了中华民族的尊老爱老的传统美德,也体现了人们对生命和健康的珍视。

十一、冬至节

冬至节是每年公历12月21日至23日之间的节日,标志着冬季的到来,这一天,北方地区有吃饺子的习俗,南方地区则有吃汤圆的传统,冬至节不仅是一个节气节点,更是一个传承中华民族饮食习惯和文化传统的重要日子。

十二、腊八节

腊八节是每年农历腊月初八的节日,因这天要喝腊八粥而得名,腊八粥是一种用多种食材熬制的粥品,寓意着丰收和吉祥,腊八节拉开了春节的序幕,人们开始陆续准备年货,迎接新年的到来。

十三、小年

小年通常在腊月二十三或二十四日,是春节前的最后一个重要节日,这一天,人们会进行大扫除、祭灶神等活动,为新年的到来做准备,小年虽然不像春节那样隆重,但它却承载着人们对新年的期盼和喜悦。

十四、除夕

除夕是农历年的最后一天晚上,家家户户都会围坐在一起吃年夜饭、守岁祈福,这是家庭团聚的重要时刻,也是辞旧迎新的关键节点,除夕之夜充满了浓厚的亲情和温馨氛围。

十五、下元节

下元节是农历十月十五的节日,与上元节、中元节合称“三元”,这一天,人们会祭祀祖先和神灵,祈求家宅平安、子孙兴旺,下元节虽然不如其他节日那样广为人知,但它却是中国传统文化中不可或缺的一部分。

十六、二十四节气中的节日

除了上述传统节日外,中国还有二十四节气中的多个节日,如立春、雨水、惊蛰等,这些节气不仅指导着农业生产活动,也融入了人们的日常生活和文化习俗中,立春时人们会吃春饼、咬萝卜等;雨水时则会有回娘家、拉保保等习俗。

中国26个传统节日各具特色、丰富多彩,它们不仅承载着中华民族的历史记忆和文化传统,也寄托了人们对美好生活的向往和追求,这些节日在传承中不断创新和发展,成为连接过去与未来的桥梁和纽带。