本文目录导读:

在人类追求健康与活力的征程中,运动与营养犹如车之两轮、鸟之双翼,相辅相成,缺一不可,它们共同构成了维持身体正常运转、促进身心健康的关键要素,深入探究运动与营养吸收之间的关系,不仅能帮助我们优化生活方式,更能为提升身体素质、预防疾病提供坚实的理论基础。

运动对消化系统的积极影响

适度的运动宛如一场精心编排的“肠胃体操”,能激活消化系统的内在活力,显著提升其运作效率,当我们进行诸如散步、慢跑等有氧运动时,身体的血液循环会加速,如同为肠胃等消化器官注入了一股源源不断的活力清泉,血液流量的增多,意味着更多的氧气与营养成分能够被高效输送至消化道壁,从而有力促进胃肠蠕动,这一过程恰似给肠道配备了一台强劲的“动力马达”,使其能更顺畅地研磨食物、搅拌消化液,让食物在消化道内得以充分混合、分解,极大地提高了营养物质的消化速率与吸收程度,有氧运动后,胃排空时间会适度缩短,小肠对葡萄糖、氨基酸等关键营养元素的吸收峰值也会提前出现,使得身体能在更短时间内汲取所需能量与养分,快速恢复体能、修复组织。

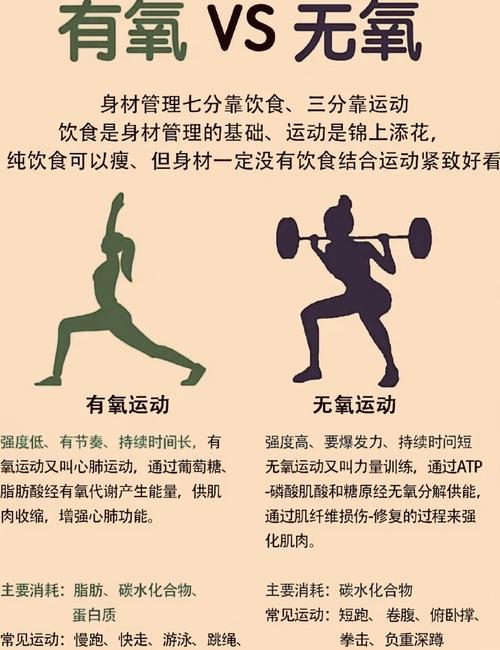

不同类型运动对营养吸收的差异化作用

(一)有氧运动的精准助力

有氧运动,如长跑、游泳等耐力项目,对身体能量代谢有着深远且持久的影响,这类运动过程中,肌肉持续有节奏地收缩舒张,对能量的需求源源不断,主要依靠氧化碳水化合物和脂肪来供能,长期规律的有氧锻炼,可显著增强机体对葡萄糖的转运能力,促使肌肉细胞膜上的葡萄糖转运蛋白数量增加、活性提升,打个比方,就像为肌肉细胞安装了更多高效的“营养搬运通道”,使血液中的葡萄糖能更迅速、更顺畅地进入细胞内,被转化为能量或以糖原形式储存起来,以备后续运动所需,有氧运动还能提高脂肪酸的氧化利用率,引导身体逐渐适应以脂肪为主导的能量供应模式,这对于控制体脂、改善身体成分意义非凡。

(二)力量训练的特殊赋能

力量训练聚焦于肌肉的高强度负荷刺激,通过对抗重力或器械阻力来完成特定动作,如举重、俯卧撑等,在力量训练中,肌肉纤维遭受微损伤后会启动自我修复与增生机制,这一过程需要大量蛋白质、氨基酸以及各类微量元素参与构建新的肌肉组织,研究表明,一次高强度的力量训练后,肌肉蛋白合成率会在训练后的 24 - 48 小时内显著升高,此时若能及时补充优质蛋白质(如乳清蛋白、酪蛋白等),搭配富含支链氨基酸的食物,就能为肌肉修复提供充足原料,实现超量恢复,有效增长肌肉维度与力量水平,而且,力量训练还能提升骨密度,间接促进钙、磷等矿物质的吸收与沉积,强化骨骼韧性,降低骨质疏松风险。

(三)高强度间歇训练(HIIT)的双重优势

HIIT 堪称时间紧张人群的健身“利器”,它融合了短时间高强度爆发运动与短暂间歇恢复期,从营养吸收角度看,HIIT 既能在短时间内激发身体的无氧代谢供能体系,快速消耗肌糖原储备;又能在间歇恢复阶段激活有氧代谢途径,促使心肺功能迅速恢复并摄取氧气,这种独特的代谢切换机制,使得身体在不同时段对碳水化合物、蛋白质等营养底物的利用方式更为多元高效,运动后糖原的快速回补需求激增,能加速胃肠道对碳水化合物的消化吸收;高强度运动引发的肌肉损伤修复信号,同样会增强蛋白质合成代谢,利于营养精准供给受损肌群,全方位雕琢身体机能。

营养摄入时机与运动表现的紧密关联

(一)运动前:合理“预热”身体引擎

运动前适量补充营养,恰似为即将出征的战士备足粮草,在运动前 1 - 3 小时,应摄入适量复杂碳水化合物(如全麦面包、燕麦片),它们能在体内缓慢释放能量,维持血糖平稳,为运动提供持久动力;搭配少量优质蛋白质(如鸡蛋、牛奶),有助于防止运动期间肌肉过度分解,保持水分充足也至关重要,提前 30 - 60 分钟饮用 300 - 500 毫升水,确保运动时汗腺不会因脱水而过早罢工,影响散热与代谢废物排出,从生理层面为运动表现奠定基础。

(二)运动中:“续航”保障体能输出

对于长时间、高强度的运动场景(如马拉松赛事、长时间骑行),适时补充能量胶、运动饮料成为维持体能的关键,能量胶富含简单碳水化合物(如麦芽糊精)、电解质(钠、钾等),每隔 30 - 45 分钟食用一支,能快速提升血糖、补充因流汗流失的盐分,延缓疲劳来袭;运动饮料则可根据个人出汗情况灵活饮用,帮助调节体内水、电解质平衡,保证神经肌肉兴奋性正常,让肢体动作协调连贯,避免抽筋、乏力等运动性疲劳症状干扰比赛进程。

(三)运动后:“修复”重建受损机体

运动结束后的营养补给窗口期至关重要,通常被称为“黄金半小时”,此时,肌肉细胞处于极度渴望营养来修复损伤、重建肌糖原储备的状态,优先摄入快消化蛋白质(如乳清蛋白粉冲调饮品)与高升糖指数碳水化合物(如香蕉、葡萄糖粉)是理想选择,二者比例约为 3:1,蛋白质能迅速启动肌肉蛋白合成程序,减少肌肉蛋白分解;碳水化合物则如“及时雨”般补充糖原亏空,快速恢复体力,随后的正餐,应包含丰富多样的营养素,涵盖主食、蔬菜、瘦肉、豆类等,全方位滋养身体,助力身体从运动应激状态回归日常稳态。

个体差异对运动与营养吸收关系的影响

年龄、性别、基因等因素如同个性化“密码”,深刻左右着每个人对运动与营养的响应程度,儿童与青少年正处于生长发育关键期,他们对蛋白质、钙、铁等营养素需求旺盛,运动多以趣味性、多样化为主,营养摄入侧重于均衡全面,助力骨骼、肌肉茁壮成长;成年人依据不同的运动目标(增肌、减脂、塑形),需精细调整营养方案,配合针对性运动训练;老年人身体机能衰退,消化吸收能力减弱,更适宜开展低强度、温和的运动(如太极拳、慢走),营养上注重优质蛋白、钙与维生素 D 的充足摄入,减缓肌肉萎缩、骨质疏松进程,基因层面的差异决定了个体间激素分泌水平、酶活性不尽相同,像有些人天生拥有高效的蛋白质合成酶系,在力量训练后肌肉生长效果显著优于常人;而部分人群由于遗传性乳糖不耐受,即便摄入乳制品也难以有效吸收其中的钙与蛋白质,需借助特殊营养品替代补充。

深入了解自身个体特质,量身定制专属的运动与营养计划,才是解锁健康活力生活的精准钥匙。

不良生活方式对运动与营养协同效应的破坏

在现代社会快节奏生活中,诸多不良习惯如同隐藏在暗处的“绊脚石”,严重削弱了运动与营养本应产生的协同增效作用,熬夜成风致使生物钟紊乱,激素分泌失衡,不仅干扰正常的食欲调节机制,还让身体错过夜间生长激素分泌高峰这一肌肉修复、组织生长的黄金时段;吸烟酗酒更是健康“杀手”,烟草中的尼古丁损害血管内皮细胞,阻碍营养物质运输通道,酒精过量伤肝、伤胃,直接破坏消化吸收核心“阵地”,即便坚持规律运动、合理膳食,也难以弥补身体机能遭受的重创;久坐不动的生活方式日益普遍,长时间伏案工作、紧盯电子屏幕,使得全身血液循环滞缓,肠胃蠕动乏力,即便摄入再多营养美食,也难以被身体有效接纳、利用,最终陷入“运动无用、营养白补”的恶性循环,唯有摒弃这些不良生活习性,养成规律作息、适度减压、减少久坐时长的好习惯,才能重塑运动与营养的健康生态闭环。

科学规划运动与营养方案的实践要点

要切实发挥运动与营养吸收的最佳协同效应,制定科学合理的个人计划是关键,依据自身身体状况、运动目标精准确定运动类型、强度、频率与时长,初学者宜从低强度、高频次的基础运动起步,如每周进行 3 - 4 次 30 分钟的快走或瑜伽练习;有一定基础者可向复合型运动进阶,将有氧与力量训练有机结合,如先进行 20 分钟慢跑热身,再开展 30 - 40 分钟力量循环训练,营养摄入遵循“个性化、均衡化、适时化”原则,借助专业膳食评估工具分析日常饮食结构漏洞,针对不足精准补充;按照运动时段合理安排营养补给,确保运动前中后各环节营养无缝对接;密切留意身体反馈,根据体重、体脂变化及运动疲劳恢复情况动态微调计划细节。

持之以恒的执行力与定期复盘不可或缺,将运动与营养计划融入日常生活日程,形成固定生物钟;每月定期回顾身体指标数据、运动表现及饮食日记,总结经验教训,适时优化方案细节,如此方能在运动与营养的良性互动中稳步迈向健康理想彼岸。

运动与营养吸收之间存在着千丝万缕、精妙绝伦的联系,透彻领悟其中奥秘,恰似手握开启健康活力宝藏的金钥匙,我们应怀揣科学严谨的态度