本文目录导读:

在汽车的行驶过程中,制动力分配系统起着至关重要的作用,它不仅直接关系到车辆的制动效能,更对行车安全和操控稳定性有着深远影响,以下将深入探讨制动力分配的相关原理、技术类型及其重要性。

制动力分配的原理基础

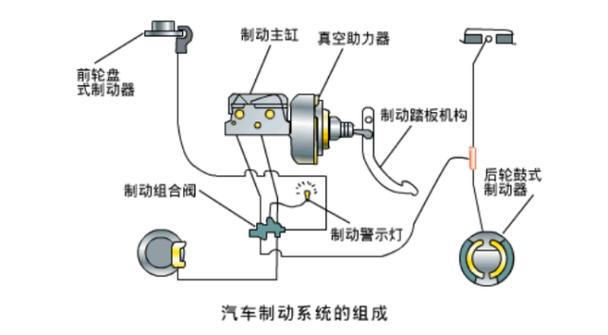

当驾驶员踩下制动踏板时,刹车总泵会通过管路将制动液传递到各个车轮的刹车分泵,理想状态下,四个车轮应同时获得相等且合适的制动力,使车辆平稳、直线地减速直至停止,实际驾驶中车辆的负载情况会不断变化,例如满载乘客或货物时车身重量增加,重心位置改变;在弯道行驶时,车身受到离心力作用,不同车轮所承受的压力和负荷也大不相同,这就需要制动力分配系统能够根据实时的车况和行驶条件,动态调整各个车轮的制动力大小,以确保制动过程的有效性和安全性。

常见的制动力分配技术类型

(一)传统制动防抱死系统(ABS)中的制动力分配

ABS 是最早广泛应用的车辆安全技术之一,其核心在于防止车轮在紧急制动时抱死,当某个车轮即将抱死时,ABS 会迅速降低该车轮的制动力,使其重新转动,然后再快速恢复制动力,如此循环往复,在这个过程中,制动力分配系统会根据各车轮的转速传感器信号,将原本可能集中在一个或少数几个车轮上的过大制动力重新分配到其他车轮上,保证每个车轮都有足够的摩擦力来维持车辆的可控性,在湿滑路面紧急制动时,前轮由于车辆惯性向前冲的趋势可能会先出现抱死倾向,ABS 及时调整后,前后轮制动力得以合理分配,车辆依然可以保持一定的转向能力,避免因前轮抱死而失去方向控制导致事故。

(二)电子稳定程序(ESP)与制动力分配的协同工作

ESP 系统在 ABS 的基础上更进一步,它集成了多个传感器,如方向盘转角传感器、侧向加速度传感器等,能够全面感知车辆的行驶姿态和状态,当车辆在高速过弯时出现转向过度或不足的情况,ESP 会通过对相应车轮施加精准的制动力来纠正车辆的行驶轨迹,比如在转向过度时,外侧前轮会被施加适当的制动力,内侧后轮则会增加动力输出,此时制动力分配系统与其他动力控制模块协同配合,使车辆保持稳定的姿态安全过弯,这种制动力分配不仅仅是简单的前后轮或左右轮之间的分配,更是结合了车辆动力学特性的多维度精准调控。

(三)电子制动力分配系统(EBD)

EBD 主要依据车辆的载重情况自动调节前后轴的制动力分配比例,在空载时,车辆后部较轻,EBD 会适当减少后轮的制动力分配;当车辆满载时,后轴重量增加,EBD 则会加大对后轮的制动力投入,它通过精确的传感器测量和智能算法计算,实现制动力在前轴和后轴之间的合理调配,确保在不同载重条件下都能达到最佳的制动效果,一辆货车在满载货物时制动,如果没有 EBD 系统合理分配制动力,后轴由于过重可能会导致制动距离过长甚至制动失效,而 EBD 系统能有效避免这种情况的发生,保障行车安全。

制动力分配的重要性体现

(一)提升行车安全性

无论是在干燥路面还是湿滑、雪地等恶劣路况下,精准的制动力分配都能让车辆始终保持良好的制动性能,在遇到突发危险需要紧急制动时,如前方突然出现行人或障碍物,合理的制动力分配可以使车辆迅速且平稳地停下来,避免因制动失控引发碰撞事故,有效保护车内驾乘人员以及车外行人的生命财产安全。

(二)增强车辆操控性

在高速行驶或激烈驾驶场景中,如赛车比赛或山路驾驶,制动力分配系统能够让驾驶者更加自信地操控车辆,驾驶者可以根据车辆的制动响应和稳定性来精准控制车速和转向角度,实现更流畅的过弯和超车动作,例如在赛道上,赛车手依靠先进的制动力分配系统可以在高速入弯前准确制动,然后在弯心处通过细微调整制动力实现理想的走线,从而在出弯时更快地加速,提高圈速成绩。

(三)适应多样化的行驶需求

不同的车辆用途和使用场景对制动力分配有不同的要求,城市通勤车辆需要在频繁启停的交通状况下有快速响应的制动系统,以应对短制动距离的需求;而越野车辆则要在复杂地形下,如上下陡坡、穿越泥泞坑洼时,具备特殊的制动力分配策略,以保证车辆的通过性和稳定性,制动力分配技术的不断发展使得各类车辆都能更好地满足其特定使用场景下的行驶需求,提升了车辆的整体实用性和可靠性。

制动力分配作为汽车技术中的关键一环,随着科技的不断进步而日益完善,从传统的机械控制到如今高度智能化的电子控制系统,其不断发展演进为汽车的安全行驶和卓越操控提供了坚实保障,无论是汽车制造商还是驾驶者,都应充分重视制动力分配系统的维护与优化,共同推动汽车行业向着更安全、更高效的方向发展。