在繁华都市的喧嚣中,隐匿着一处静谧而庄重的文化圣地——杜甫草堂,它不仅是一座古老的建筑群落,更是中华民族悠久历史与灿烂文化的璀璨瑰宝,承载着唐代伟大诗人杜甫的精神灵魂与文学成就,历经千年风雨,依旧熠熠生辉,吸引着世界各地的文人墨客、游客前来瞻仰凭吊。

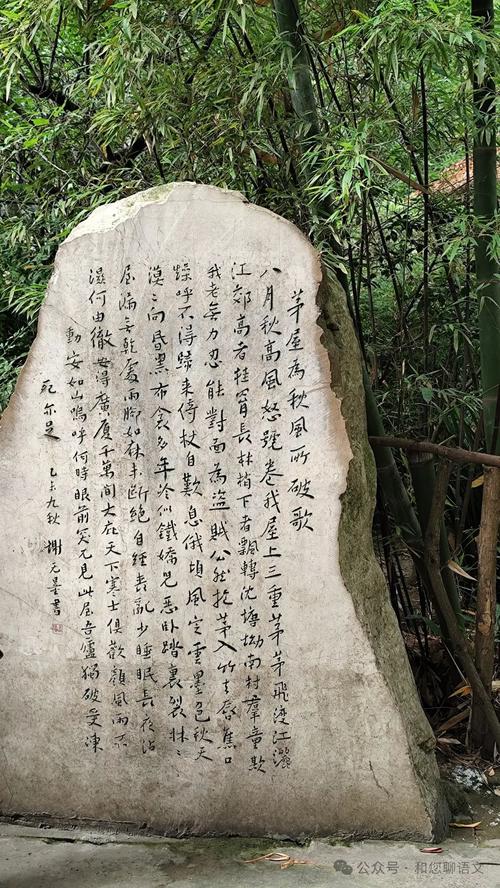

踏入草堂的大门,仿佛穿越了时空的隧道,回到了那个安史之乱后的动荡岁月,公元759年,杜甫为避战乱,辗转来到成都,在浣花溪畔搭茅为屋,定居于此,这看似简陋的茅屋,实则是杜甫心灵的栖息之所,也是他文学创作的高峰之地,在这里,他寓居近四年,创作了240多首诗歌,其数量之多、质量之高,令人叹为观止,这些诗作,或忧国忧民,如《春望》中“国破山河在,城春草木深”的沉痛悲怆;或感慨身世,如《茅屋为秋风所破歌》中“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的博大胸怀,无不深刻反映了当时的社会现实和人民的疾苦,展现了杜甫作为“诗圣”的崇高风范和深厚情怀。

沿着蜿蜒的小径前行,首先映入眼帘的是那座古朴典雅的大廨,大廨是草堂的主要建筑之一,陈列着杜甫的生平事迹和诗歌作品,一幅幅珍贵的画像、一件件古老的文物,生动地再现了杜甫坎坷而辉煌的一生,从他的年少壮志,到长安十年的求仕不得;从战乱中的流离失所,到草堂定居的短暂安宁,每一个细节都让人感受到这位伟大诗人的心路历程,在这里,时间仿佛凝固,让人沉浸于历史的长河之中,与杜甫进行着一场跨越时空的对话。

继续往里走,便是草堂的核心区域——诗史堂,这是一座气势恢宏的建筑,庄严肃穆的氛围让人不禁心生敬畏,诗史堂内,杜甫的雕像端坐其中,目光深邃而坚定,仿佛在凝视着世间的沧桑变迁,四周墙壁上挂满了他的诗作,笔墨淋漓间尽显大家风范,这些诗作不仅是文学作品,更是历史的见证者,它们真实地记录了唐朝由盛转衰的社会风貌,让后人得以一窥那个时代的风云变幻,站在诗史堂中,仿佛能听见杜甫那激昂的吟诵声,回荡在耳畔,让人对这位文学巨匠的智慧与才情充满了无尽的敬仰。

走出诗史堂,漫步在草堂的园林中,宛如置身于一幅美丽的山水画卷之中,这里绿树成荫,花草繁茂,亭台楼阁错落有致,小桥流水潺潺流淌,园内的梅园、水竹居等景观,各具特色,寓意深刻,每一株梅花、每一片竹叶,都仿佛诉说着杜甫的故事和情怀,正如他在《江畔独步寻花》中所写:“黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低,留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。”这里的一草一木、一砖一石,都承载着他对美好生活的向往和对自然的热爱之情。

诗圣遗风,文化传承

杜甫草堂不仅仅是一处供人游览的景点,更是一所传承和弘扬中华文化的重要场所,这里定期举办各种文化活动,如诗歌朗诵会、书法展览等,吸引了众多文化爱好者和游客参与其中,在这些活动中,人们可以亲身感受诗歌的魅力,领略书法的艺术之美,与古人的智慧进行交流碰撞,草堂还积极开展文化交流活动,邀请国内外知名学者、专家前来讲学研讨,促进了中外文化的交流与融合。

在当今社会,杜甫草堂所具有的文化价值和精神内涵依然具有重要的现实意义,它提醒着我们,要铭记历史,珍惜和平,关注社会的发展和人民的疾苦,杜甫那种忧国忧民、心怀天下的高尚情操,以及他对诗歌艺术的执着追求和卓越贡献,都是我们学习的榜样,在物欲横流的现代社会中,我们需要这种精神的滋养和慰藉,以保持内心的宁静与坚守。

杜甫草堂是一座不朽的文化丰碑,它见证了唐代诗歌的辉煌成就,也承载着中华民族优秀传统文化的精髓,每一次走进杜甫草堂,都是一次心灵的洗礼和文化的熏陶,让我们共同守护这片文化的圣地,传承杜甫的精神遗产,让诗圣的遗风永放光芒。