在上海繁华的都市脉络中,隐藏着一条承载着厚重历史与文化底蕴的街道——望平街,这条看似平凡的小马路,却在中国新闻史上留下了不可磨灭的印记,见证了中国近代报业的兴衰沉浮,是上海作为东方大都会文化传承与创新的重要象征。

望平街南起福州路,北到南京东路,长 306 米,宽约 10 米,如今是山东中路的一段,它于 19 世纪 50 年代后期辟筑,1865 年铺设碎石路面,最初名为山东路,后又名望平街,早期这里便是上海新闻报纸业迅速发展的缩影,1872 年 4 月 30 日,英商美查等人在望平街汉口路口创办了《申报》,这是中国历史最悠久、影响最大的一份综合性中文报纸,开启了中国近代报业的新纪元。

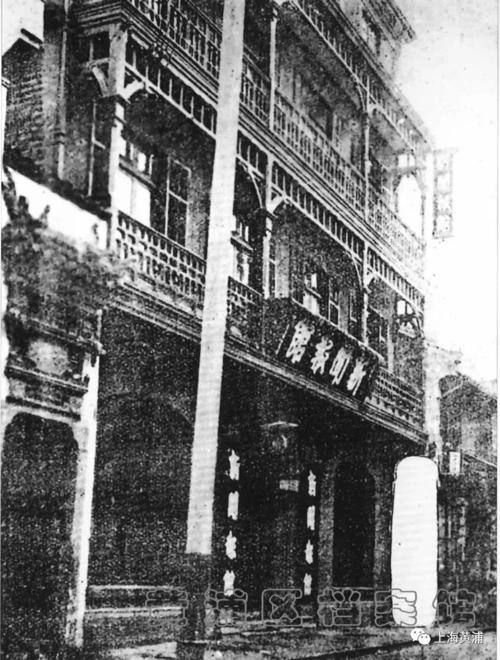

随后,望平街上的报馆如雨后春笋般涌现,1893 年 2 月,美商丹福士在汉口路望平街东创设《新闻报》,与申报馆衡宇相望;1899 年,国人汪康年等创办的《中外日报》迁至望平街近福州路处;1904 年,狄楚青在福州路望平街口创办《时报》,望平街报业初具规模,还有《神州日报》《时事新报》《民国日报》等数十家报馆或批销处在此聚集,马路两侧报馆鳞次栉比,报贩吆喝声此起彼伏,望平街成为与伦敦舰队街齐名的报馆一条街。

望平街不仅汇聚了众多报馆,更是那个时代思想文化交流碰撞的舞台,辛亥革命时期,望平街是上海的新闻发布中心,1911 年 10 月 10 日武昌起义爆发,次日《民立报》就以头号字体刊出专电,报告这一振奋人心的消息,其他报馆也纷纷跟进,及时传播新闻,加印“号外”,让上海市民第一时间了解到革命的最新动态,极大地鼓舞了民众的革命热情。

好景不长,随着时代的发展变迁,1937 年后,一些报馆歇业或迁往内地,1941 年 12 月太平洋战争爆发后,《申报》《新闻报》经营权被劫夺,望平街报业市场一落千丈,抗战胜利后,虽然停刊和内迁的报纸纷纷复业和回迁,但望平街短小狭窄的街面已经无法容纳,许多报馆另觅新址,望平街的报业难以重振雄风。

尽管望平街的报业辉煌不再,但它的历史意义和文化价值却永远不会被磨灭,如今,望平街以“新闻历史文化街区”的崭新面貌归来,成为了人们了解上海报业历史、感受海派文化的重要窗口,在这里,人们可以通过各种展览、互动装置等,深入了解望平街的历史变迁和报业发展故事,仿佛穿越时空,回到那个纸媒兴盛的时代。