在快节奏的现代生活中,人们常常忙于各种事务,而午睡似乎成了被遗忘在角落的“奢侈品”,越来越多的研究和实践经验表明,午睡有着诸多不可忽视的好处,它就像一场午后的“能量充电站”,能让我们的身心重新焕发生机与活力。

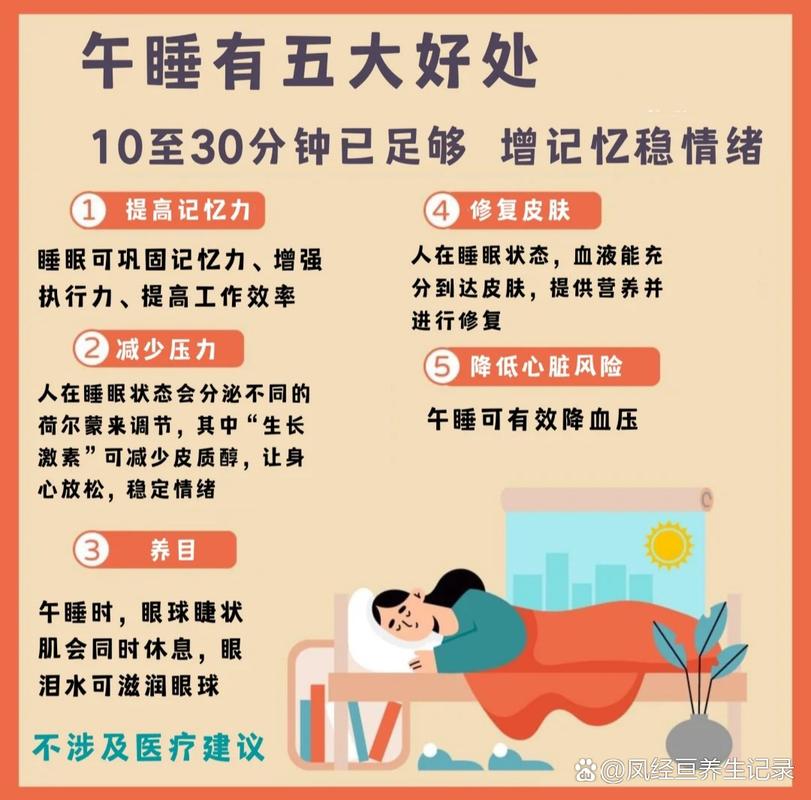

从身体层面来看,午睡有助于恢复体力,经过一上午的学习、工作或生活奔波,我们的身体处于一定的疲劳状态,此时,短暂的午睡能够使身体得到放松和休整,对于上班族而言,长时间坐在电脑前,身体肌肉处于紧张状态,眼睛也因长时间注视屏幕而干涩疲劳,午睡时,身体可以平躺,肌肉得以舒展,血液循环更加顺畅,能够缓解身体的酸痛感,大脑也会接收到休息的信号,减缓神经活动的频率,降低身体的耗能,从而使身体机能得到一定程度的修复和恢复,为下午的活动储备能量,而且,午睡对心血管健康也有积极影响,研究表明,适当午睡可以降低血压,减少心血管疾病的风险因素,当我们进入睡眠状态时,身体会分泌一些有助于调节血压的激素,如内啡肽等,这些激素能够放松血管,减轻心脏的负担,使心血管系统在相对轻松的状态下工作,长期坚持午睡,对维持心血管系统的稳定运行具有重要意义。

在大脑功能方面,午睡更是发挥着不可或缺的作用,它能够提升记忆力,上午获取的大量信息在大脑中处于短期记忆阶段,而午睡可以帮助这些信息更好地转化为长期记忆,在睡眠过程中,大脑会对上午学习的知识进行巩固和整理,将零散的信息碎片整合起来,形成更有条理的记忆网络,从而提高信息的存储效率和记忆的准确性,这对于学生来说尤为重要,他们在经历了一上午的课程学习后,通过午睡可以让所学知识更牢固地扎根在脑海中,在考试复习时能够更加轻松地回忆起相关内容,提升学习成绩,对于职场人士而言,午睡同样有助于他们更好地记住工作中的重要细节、数据和流程,提高工作效率和质量。

午睡还能增强注意力和创造力,当我们感到疲惫时,注意力容易分散,思维变得迟钝,午睡就像是给大脑按下了“重启键”,醒来后,大脑会更加清醒和敏锐,能够更好地集中精力处理复杂问题,在需要创新思维的工作或学习场景中,午睡后的头脑往往能够突破常规思维的限制,产生更多新颖独特的想法,许多艺术家、作家都会利用午睡来激发灵感,让自己的创作思维在休息后得到进一步的拓展和深化,达利就经常在午睡中进入半梦半醒的状态,从而获得奇幻的艺术创作灵感,创作出许多令人震撼的超现实主义作品。

从心理健康的角度出发,午睡是一种有效的压力缓解方式,现代生活中,人们面临着各种各样的压力源,如工作压力、人际关系紧张、经济压力等,这些压力长期积累会对心理健康造成负面影响,午睡提供了一个暂时脱离压力环境的机会,让我们能够在片刻的宁静中放松身心,在睡眠过程中,身体会分泌血清素等神经递质,这些物质能够改善情绪状态,使人产生愉悦感和放松感,减轻焦虑、抑郁等负面情绪,尤其是对于那些患有慢性压力相关疾病的人来说,适当的午睡可以作为辅助治疗手段,帮助他们缓解心理压力,促进心理康复。

不仅如此,午睡还对免疫系统有着积极的调节作用,免疫系统是我们身体的防御屏障,负责抵御外界病菌的入侵,当我们处于睡眠状态时,免疫系统会得到强化和修复,研究发现,午睡能够促进免疫细胞的生成和活性,如 T 细胞、B 细胞等,这些细胞在识别和消灭病原体过程中起着关键作用,经常午睡的人,其身体免疫力相对较强,患病的几率也会降低,在一些流感高发季节,保持良好午睡习惯的人群感染流感的风险明显低于那些不注重午睡的人,这是因为充足的午睡使免疫系统能够保持良好的状态,及时有效地应对病毒的侵袭,维护身体健康。

要充分享受午睡带来的好处,还需要掌握正确的午睡方法,午睡时间不宜过长,一般控制在 30 分钟至 1 小时左右为宜,如果午睡时间过短,可能无法达到充分休息的效果;而时间过长则会进入深度睡眠阶段,醒来后容易感到头晕、乏力,甚至会影响晚上的睡眠质量,导致生物钟紊乱,最佳的午睡时间是在中午 12 点至下午 3 点之间,这个时间段人体处于自然的困倦期,顺应身体的生物钟进行午睡能够获得更好的休息效果,午睡的环境也很重要,应尽量选择安静、舒适、光线较暗的地方,避免外界干扰和噪音的影响,创造一个有利于入睡的氛围。

午睡虽然看似只是生活中的一个小小环节,但它却蕴含着巨大的价值,无论是对身体的修复、大脑功能的提升、心理压力的缓解,还是免疫系统的调节都有着不可忽视的作用,在这个忙碌的时代,我们应该重视起午睡这一健康的生活习惯,为自己留出一段“充电”的时光,让身心在午后的宁静中得到滋养和恢复,以更加饱满的精神状态迎接生活中的挑战和机遇,开启健康、高效、美好的生活新篇章,让我们别再错过午睡带来的诸多益处,将这一简单而有效的健康行为融入到日常生活之中,为自己的身心健康保驾护航,向着更加活力四射、幸福美满的生活迈进。