本文目录导读:

在北京西郊的群山环抱之中,有一座宛如仙境般的园林——颐和园,它作为中国古代皇家园林的杰出代表,承载着数百年的历史记忆,见证了王朝的兴衰更替,如今更是成为了中华民族文化遗产中的一颗璀璨明珠,吸引着世界各地的游客前来探寻它的美丽与神秘。

历史沿革

清漪园的初成

康熙四十六年(1707 年),康熙帝下令修建圆明园,其范围不断扩大,逐渐涵盖了周边的一些土地和水域,到了乾隆十五年(1750 年),乾隆帝为庆祝其生母崇庆皇太后的六十大寿,在圆明园东侧的瓮山(即万寿山)及瓮山泊(即昆明湖)一带,开始兴建清漪园,经过数年的精心打造,清漪园于乾隆二十九年(1764 年)基本建成,耗银 480 余万两,这座园林以杭州西湖为蓝本,汲取江南园林的设计手法,将江南的美景与北方的皇家气派巧妙融合,形成了独特的风格,园内有亭台楼阁、水榭长廊,还有仿照江南名胜建造的诸多景点,如凤凰墩模仿太湖、景明楼仿照岳阳楼等,成为当时京城郊外的一处绝美胜景。

英法联军的劫难

好景不长,咸丰十年(1860 年),英法联军发动了第二次鸦片战争,攻入北京,清漪园作为皇家园林,自然成为了侵略者掠夺和破坏的目标,英法联军在园内大肆抢掠珍宝文物,放火烧毁了众多的建筑和园林景观,熊熊大火燃烧了数日,曾经辉煌壮丽的清漪园化为一片废墟,满目疮痍,令人痛心疾首。

重建与改名

光绪十四年(1888 年),慈禧太后为了给退位的光绪帝找个修养的居所,决定在清漪园旧址上进行重建,由于经费有限,重建工程主要集中在前山部分,修复了一些重要的建筑和园林设施,将园林名称改为颐和园,取“颐养冲和”之意,经过多年的努力,颐和园逐渐恢复了往日的部分风采,但与之前的清漪园相比,规模和布局还是有所改变。

近代的磨难

光绪二十六年(1900 年),八国联军再次入侵北京,颐和园又一次遭受了浩劫,园内的珍宝被洗劫一空,许多建筑再次遭到破坏,此后,在清朝灭亡后的军阀混战时期和国民党统治时期,颐和园也未能得到妥善的保护,继续遭受着一定程度的损坏和侵蚀,园内的文物古迹和园林景观面临着严峻的威胁。

园林布局与建筑特色

以水为中心的布局

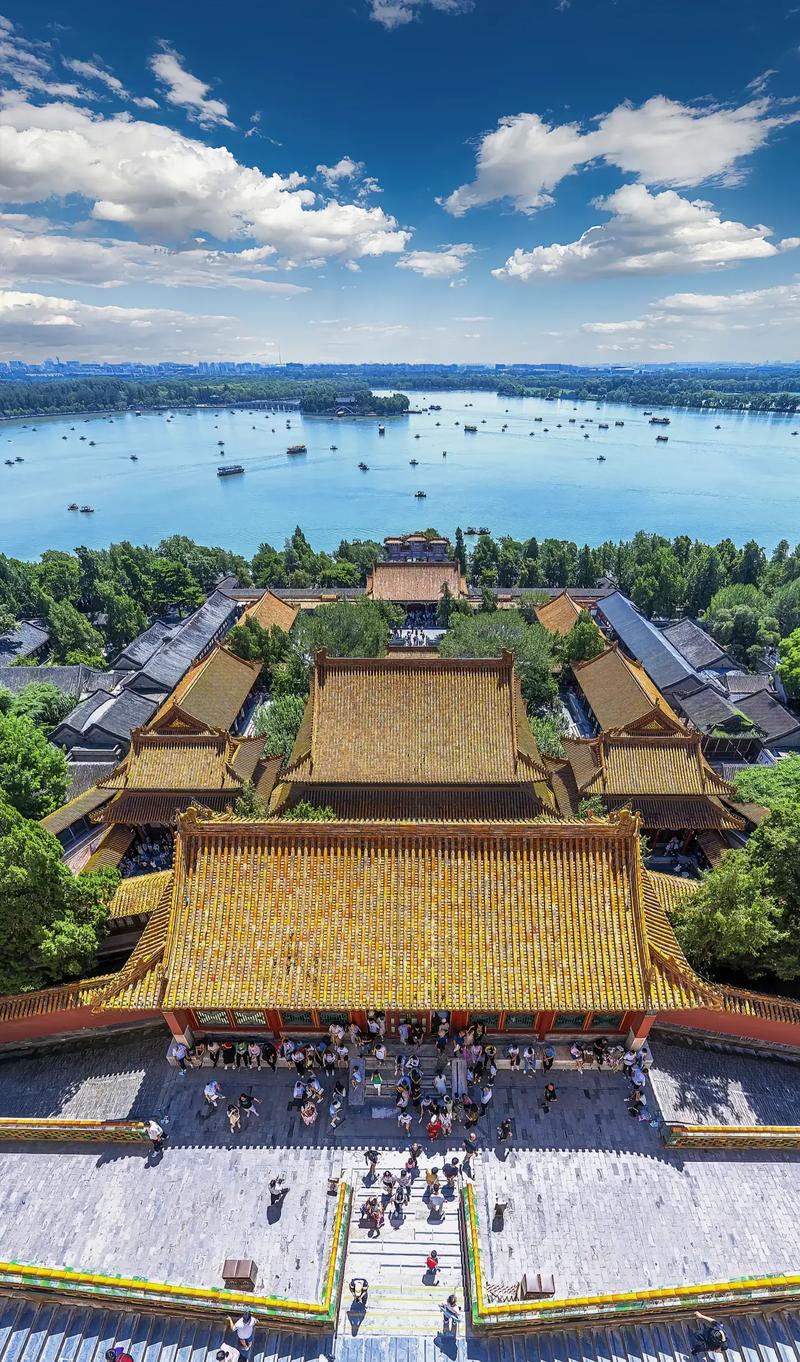

颐和园占地面积约 290 公顷,水面约占四分之三,主要由昆明湖和万寿山组成,昆明湖宛如一颗巨大的明珠,镶嵌在园林之中,湖水清澈碧绿,波光粼粼,湖面上有众多的风景点,如南湖岛、十七孔桥、西堤等,南湖岛位于湖中心,岛上建有涵虚堂、广润灵雨祠等建筑,通过十七孔桥与东岸相连,十七孔桥是园内最大的石桥,桥身由 17 个发券孔组成,造型优美,犹如一道长虹卧波,西堤则是仿照杭州西湖的苏堤而建,沿途种植着垂柳、桃花等树木,风景如画。

万寿山的建筑群

万寿山属燕山余脉,高 58.59 米,山上的建筑依山而筑,错落有致,佛香阁是颐和园的标志性建筑之一,位于万寿山的前山中央部位的山腰,建筑在一个高 21 米的方形台基上,是一座八面三层四重檐的建筑,阁高 41 米,阁内有 8 根巨大铁梨木擎天柱,结构复杂,为古典建筑精品,排云殿在万寿山前建筑的中心部位,原是乾隆为他母亲 60 寿辰而建的大报恩延寿寺,慈禧重修后成为她居住和理政的地方,还有智慧海、德辉殿、谐趣园等建筑分布在万寿山各处,谐趣园小巧玲珑,被称为“园中之园”,园内有知春亭、兰亭、瞩新楼等建筑,自成一景。

长廊

长廊是颐和园的一大特色,全长 728 米,共 273 间,是中国园林中最长的游廊,它沿着万寿山的山脚自东向西蜿蜒伸展,枋梁上有彩画 8000 多幅,内容丰富多样,包括山水风景、人物故事、花鸟鱼虫等,号称 “世界第一廊”,长廊不仅是一条交通通道,也是欣赏园林风景和艺术珍品的好去处。

文化内涵与价值

皇家文化的象征

颐和园作为皇家园林,处处体现着皇权的至高无上和封建等级制度,从园林的整体规划到建筑的布局、装饰,都严格按照皇家的规格和礼仪来设计和建造,仁寿殿是皇帝坐朝听政的地方,其建筑庄重宏伟,陈设豪华;乐寿堂则是慈禧太后的居住和游乐场所,庭院内陈列着各种珍贵的文物和花卉,显示出她的尊贵地位,园内的建筑题名、匾额、楹联等也都蕴含着深厚的儒家思想和皇家的文化理念,体现了封建王朝对正统文化的重视和维护。

园林艺术的杰作

颐和园集传统造园艺术之大成,借景周围的山水环境,饱含中国皇家园林的恢弘富丽气势,高度体现了 “虽由人作,宛自天开” 的造园准则,它巧妙地将自然山水与人工建筑融为一体,营造出一种山水相依、宁静致远的意境,无论是建筑的风格、造型,还是园林的布局、植物的配置,都经过了精心的设计和安排,展现出极高的艺术水准,万寿山与昆明湖的相互映衬,构成了一幅美丽的山水画卷;园内的花草树木根据季节的变化呈现出不同的景色,四季皆有可观之处。

历史文化的见证

颐和园历经了清朝的多个时期,见证了众多重大的历史事件和宫廷生活,它是研究清代皇家园林建筑、政治经济、文化艺术等方面的重要实物资料,园内的建筑、文物、碑刻等都承载着丰富的历史信息,反映了当时的社会风貌和人们的生活状况,在一些建筑的墙壁上还残留着当年的壁画和彩绘,这些艺术作品不仅具有很高的艺术价值,也为后人了解那个时代的文化提供了珍贵的线索。

保护与传承

新中国成立后,政府高度重视颐和园的保护工作,1950 年代,就开始对园林进行全面的修缮和维护,修复了被战争破坏的建筑和园林设施,整治了园内的环境卫生,1961 年 3 月 4 日,颐和园被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位,此后,又多次进行了大规模的修缮工程,如 1974 年的全面修缮、1986 年的大规模维修等,使颐和园得到了较好的保护和恢复,1998 年 11 月,颐和园被列入《世界遗产名录》,进一步提高了其在国内外的知名度和影响力,如今,颐和园已成为国家 5A 级旅游景区和世界文化遗产地,每年吸引着大量的中外游客前来参观游览,相关部门也在不断加强对园林的保护和管理,开展文化遗产保护宣传教育活动,提高公众的保护意识。

颐和园以其悠久的历史、精美的建筑、独特的文化内涵和重要的价值,成为了中华民族传统文化的重要载体和象征,它经历了岁月的沧桑变迁,见证了历史的风云变幻,却依然屹立不倒,散发着独特的魅力,在未来的日子里,我们应更加重视对颐和园的保护和传承,让这座古老的园林能够永远延续下去,为子孙后代留下一份宝贵的财富,让更多的人能够领略到中国古代皇家园林的卓越风采和深厚文化底蕴。