在北京西城区西便门外的白云观街道,坐落着一座承载着千年历史与文化的道教宫观——白云观,作为道教全真派三大祖庭之一,它素有“天下道教第一丛林”之美誉,宛如一颗璀璨的明珠,镶嵌在北京这座古老而现代的城市之中,散发着独特而神秘的光芒。

历史渊源与发展脉络

白云观的历史可以追溯到唐玄宗开元二十九年(公元741年),其初名为天长观,是唐玄宗为祭祀老子而兴建,在那个崇尚道教的时代,这里曾是皇家举行重大道教仪式的场所,供奉着太上老君等道教尊神,香火旺盛,道士云集。

金代时期,天长观经历了多次更名和修缮,金大定七年(1167年)敕命重修后,历时七载竣工,被赐名为十方天长观,成为了当时北方道教的重要中心之一,金泰和二年(1202年),一场突如其来的火灾将天长观付之一炬,仅余老君石像,翌年重修后,改名为太极宫,继续传承着道教的香火。

元初,全真派道士丘处机应成吉思汗之诏掌管天下道教,入住太极宫,并易名为长春宫,丘处机羽化后,他的弟子于长春宫之东侧建处顺堂藏其遗蜕,使这里成为了全真道北派的祖庭,明初,长春宫毁于战火,唯有处顺堂独存,后来朝廷几次颁旨重修,以处顺堂为中心向四周扩展,并更名为白云观,明英宗正统八年(公元1443年),英宗皇帝再次颁旨修缮并赐“敕建白云观”匾额,白云观的名称自此确定下来。

建筑风格与布局特色

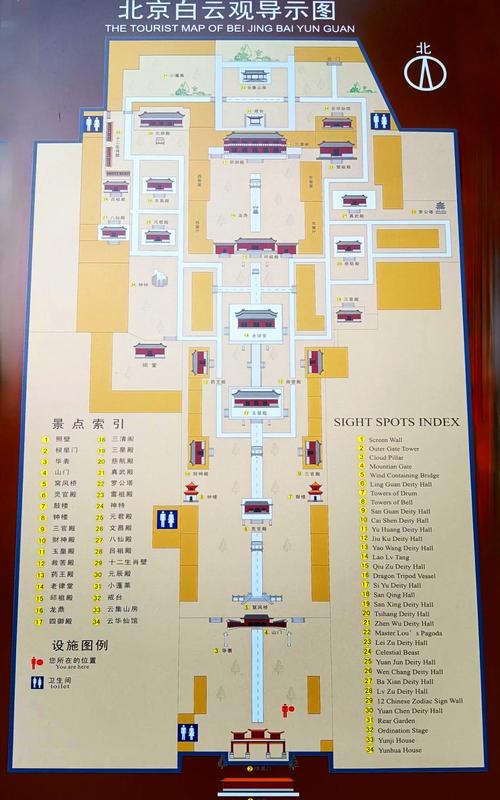

白云观的建筑风格融合了明清两代的建筑特色,坐北朝南,分为中、东、西三路以及后院,规模宏大,布局严谨,整个道观占地面积约六万平方米,建筑面积约一万平方米,共有十九座殿堂,各殿堂之间相互呼应,形成了一个有机的整体。

中路是白云观的核心区域,以山门外的照壁为起点,依次有照壁、牌楼、华表、山门、窝风桥、灵官殿、钟鼓楼、三官殿、财神殿、玉皇殿、救苦殿、药王殿、老律堂、邱祖殿和三清四御殿等建筑,这些建筑沿着中轴线对称分布,体现了中国传统建筑的中轴线对称之美,其中的玉皇殿是白云观内最为壮观的建筑之一,殿面阔五间,灰筒瓦歇山顶,殿内供奉着玉皇大帝的神像,两侧还配有万历年间铸造的铜像,工艺精湛,栩栩如生。

西路有神特、祠堂院、八仙殿、吕祖殿、元君殿、文昌殿、元辰殿等建筑,神特是一匹酷似骏马的铜兽,造型奇特,据说触摸它能带来好运,祠堂院内埋藏着王常月遗蜕,堂内左右室墙壁上嵌有元赵孟頫书《道德经》《阴符经》石刻,为白云观之珍宝,八仙殿、吕祖殿等则供奉着八仙和吕洞宾等道教神仙,吸引了众多信徒前来朝拜。

东路有三星殿、慈航殿、真武殿和雷祖殿,三星殿供奉着福禄寿三君,是游客参拜的重点之一,慈航殿内供奉着观音菩萨等佛像,体现了道教与其他宗教文化的融合。

文化内涵与宗教意义

白云观不仅是一座宏伟的道教建筑群,更是道教文化的重要载体,观内收藏了大量的道教经典、文物和艺术品,如明版《正统道藏》、唐石雕老子坐像及元大书法家赵孟頫的《松雪道德经》石刻等,这些都是中国道教文化的稀世之宝,具有极高的历史和文化价值。

作为全真派的祖庭,白云观对于全真派教义的传承和发展起到了至关重要的作用,这里的道士们遵循着严格的教规戒律,修炼身心,追求长生不老和超凡脱俗的境界,每年的道教法会和活动也吸引着众多的信徒和游客前来参与,感受道教文化的独特魅力。

民俗活动与传统习俗

除了宗教活动外,白云观还保留了许多传统的民俗活动,其中最具代表性的就是春节期间的庙会,每年春节,白云观都会举办盛大的庙会,届时人山人海,热闹非凡,庙会上有各种传统的表演节目,如舞狮、舞龙、杂技等,还有各种各样的小吃摊位和手工艺品摊位,让人们在感受道教文化的同时,也能体验到浓浓的年味。

近现代的保护与发展

进入近现代以来,白云观得到了国家的高度重视和保护,新中国成立后,政府多次拨款对白云观进行修缮和维护,使其得以保存至今,如今,白云观已成为全国重点文物保护单位,并被列为首都北京的名胜古迹之一,吸引着越来越多的中外游客前来参观游览。

北京白云观作为道教全真派的重要祖庭,历经千年风雨沧桑,见证了中国道教文化的兴衰与发展,它那精美的建筑、深厚的文化底蕴以及丰富的民俗活动,都吸引着无数人前来探寻它的奥秘,在这里,人们可以感受到道教文化的博大精深,也可以领略到中华民族传统文化的独特魅力。