在美食的多元世界里,食物饱腹感宛如一场身体与味蕾共舞后的余韵,它既是生存的基本诉求,也是舌尖享受的深度延伸,从日常三餐的踏实饱足,到零食小吃带来的短暂慰藉,饱腹感如同幕后的指挥家,悄然调配着我们的进食节奏与能量摄取,其背后的机制复杂且迷人。

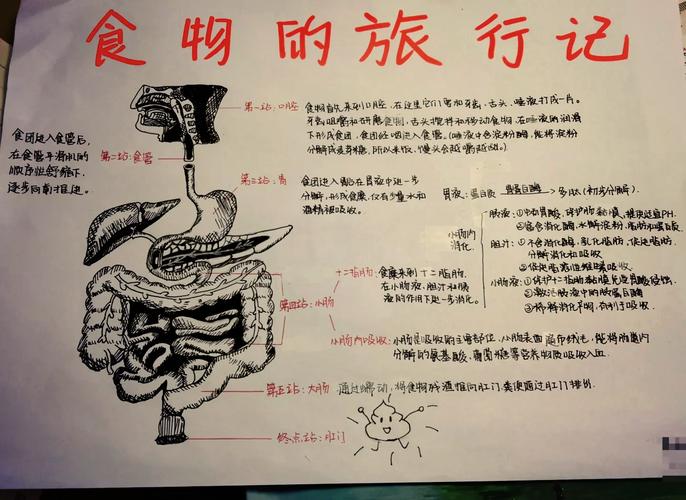

从生理层面剖析,饱腹感是身体的精妙反馈系统,当食物踏入口腔,咀嚼的机械刺激率先触发神经信号,向大脑的饱腹中枢传递“进食开始”的讯息,碳水化合物、脂肪与蛋白质等宏量营养素在消化道内逐步分解、吸收,血糖水平的起伏成为关键变量,碳水化合物消化后转化为葡萄糖,使血糖快速升高,刺激胰岛素分泌,进而促使营养物质在细胞中储存,这一过程同步向大脑发送“能量充足”的信号;而蛋白质消化吸收相对平缓,其释放的氨基酸等成分则持续为饱腹感添砖加瓦;脂肪虽消化吸收缓慢,却能在肠道停留许久,延缓胃排空时间,让饱足状态得以延续,肠胃激素如瘦素、胆囊收缩素等也在其中扮演要角,它们依据食物摄入状况调节食欲,精准把控饱腹程度,宛如体内精细的饥饿 - 饱腹调控仪表盘。

食物的性状特质对饱腹感的影响不容小觑,高纤维食物堪称饱腹感的“天然盟友”,膳食纤维难以被人体消化吸收,却在胃肠中吸水膨胀,增加内容物体积,像海绵般占据空间,带来强烈的饱腹暗示;富含优质蛋白的食物如瘦肉、鱼类、豆类及蛋类,消化吸收耗能较高,延长饱腹时长;相较于液态食物,固态食物需更长时间咀嚼与消化,饱腹感也更为持久,烹饪手法同样关键,整粒谷物相较于精制谷物制品,保留了更多膳食纤维与营养成分,饱腹优势凸显;食物经粗加工,保留原始形态,比过度粉碎、精细处理的同类食物更能激发饱腹感,譬如全麦面包就比白面包更能抵御饥饿侵袭。

心理因素亦在饱腹感的舞台上大放异彩,用餐时的视觉、嗅觉与味觉盛宴先入为主,色香味俱佳的美食能提前调高饱腹感阈值,让人在品尝初始便心生满足;进食速度过快易使大脑来不及接收饱腹信号,往往导致进食过量,细嚼慢咽则给予身体充足反应时间,精准感知饱意;饮食环境嘈杂喧嚣或温馨优雅,也会干扰或强化饱腹感受,情绪波动时,压力激素皮质醇可能打乱正常的饱腹感知,使人出现“情绪性进食”,以食物寻求慰藉,却忽略了身体真实的饱腹呼声。

于健康维度而言,巧妙利用饱腹感意义非凡,适度饱腹可避免能量过剩引发肥胖,降低心血管疾病、糖尿病等慢性疾病风险;精准捕捉饱腹信号,规划膳食结构,既能确保营养均衡摄入,又能维持理想体重与体脂比例,了解饱腹感奥秘,能帮助人们挣脱盲目跟风节食或暴饮暴食的泥沼,迈向理性饮食、健康生活新航道。

食物饱腹感仿若一部未竟的书卷,在生理机能、食物特性与心理暗示的交织书写中,蕴含着身体智慧与饮食哲学,每一次对饱腹感的洞察探索,都是向健康、美味兼得的生活迈进的坚实步伐,引领我们于舌尖上的愉悦和身体的康泰间寻得完美平衡。