在华夏大地漫长的历史长河中,中药作为中华民族独特的瑰宝,承载着数千年的智慧结晶,宛如一颗璀璨明珠,散发着神秘而迷人的光芒,它不仅见证了岁月的变迁,更在保障人们健康方面发挥了不可磨灭的作用。

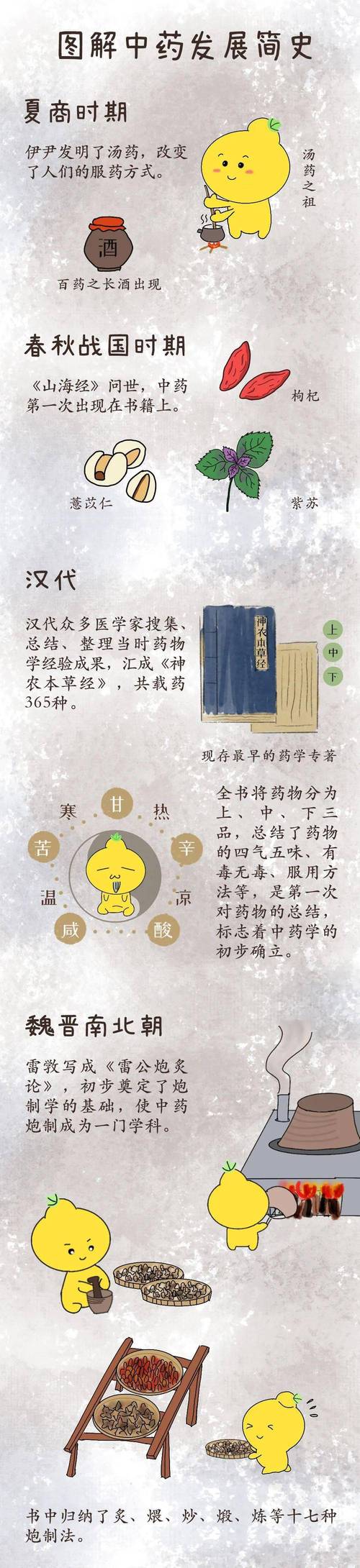

中药的起源可追溯至远古时期,那时的人们为了生存,开始观察自然界中的动植物,尝试将它们用于治疗疾病、缓解伤痛,从最初的“神农尝百草”,这位传说中的农业和医药始祖,不辞辛劳地亲尝百草,辨别其药性,为后人开启了探索药物的大门,到后世无数医家在实践中不断丰富和完善中药理论,中药的知识体系逐渐成型并发展壮大。

中药的理论基础深厚而独特,以中医的阴阳五行学说为核心,将人体视为一个有机的整体,强调人体与自然环境的相互依存、相互影响,在这个理论框架下,中药依据药物的四气(寒、热、温、凉)、五味(酸、苦、甘、辛、咸)以及升降浮沉等特性来组方配伍,四气反映了药物对人体阴阳盛衰的影响,寒性药物多能清热泻火,适用于阳热证;热性药物则常用于驱散寒邪,治疗阴寒证,五味各有不同的功用,如酸能收敛固涩,苦能泄热燥湿,甘能补益和中,辛能发散行气,咸能软坚散结,升降浮沉描述了药物在人体内作用趋向,升指上升,降指下降,浮表示发散向外,沉表示敛降向下,通过合理运用这些特性,医家们能够精准地针对各种病症进行药物调配。

中药的种类繁多,来源广泛,有植物药,如人参、黄芪、当归等,它们是中药的主体部分,在补气养血、调和脏腑等方面有着卓越的疗效;动物药也占有重要地位,像鹿茸、牛黄、阿胶等,分别具有补肾壮阳、清热解毒、补血止血等功效;还有矿物药,如石膏、朱砂、雄黄等,在清热泻火、镇心安神、解毒杀虫等方面发挥作用,这些药物经过炮制加工后,其药性和药效会发生微妙的变化,从而更好地满足临床需求,生地黄清热凉血、养阴生津,而经过炮制后的熟地黄则以补血滋阴为主。

在中药的应用领域,其范围之广令人惊叹,从常见的感冒发烧、头痛脑热到慢性的心血管疾病、糖尿病、肿瘤等疑难杂症,中药都有着相应的治疗方法和方剂,在治疗一些功能性失调的疾病时,中药往往能发挥独特的优势,比如对于失眠患者,通过辨证论治,采用酸枣仁、柏子仁、远志等药物组成的方剂,能够宁心安神,改善睡眠质量,且副作用相对较小,对于慢性胃炎,中药可以通过调理脾胃的气血阴阳平衡,促进胃肠功能的恢复,像党参、白术、茯苓等健脾益气的药物常被用于此类疾病的治疗。

而且,随着现代科技的发展,中药的研究也进入了新的阶段,科学家们借助先进的技术手段,对中药的有效成分、药理作用机制进行深入研究,许多研究表明,中药中的一些活性成分具有抗炎、抗氧化、抗肿瘤等多种生物活性,青蒿素是从中药青蒿中提取的一种抗疟疾有效成分,它的发现为全球疟疾防治做出了巨大贡献;又如人参中的人参皂苷具有增强免疫力、抗疲劳等功效,中药的现代化研究道路并非一帆风顺,由于中药成分复杂,质量控制难度较大,如何确保中药的安全性、有效性和质量稳定性仍是亟待解决的问题。

在传承与创新的过程中,中药正逐渐走向世界舞台,越来越多的国家和地区开始关注和研究中药,一些国际知名医疗机构也开展相关的临床试验,但同时,我们也应清醒地认识到,中药的国际化之路还面临着诸多挑战,如文化差异导致的理解和接受程度不同、国际标准的缺乏等。

中药作为中华民族的瑰宝,蕴含着深厚的文化底蕴和巨大的医学价值,我们既要深入挖掘其传统精华,又要积极探索创新发展之路,让这古老的智慧在现代社会中焕发出新的生机与活力,为人类的健康事业做出更大的贡献,无论是在国内还是国际上,中药都有着广阔的发展前景,它将继续以其独特的魅力,守护人们的健康,书写属于自己的辉煌篇章。