在我们身体这座精妙绝伦的“大厦”中,血糖宛如那源源不断供应能量的“电流”,虽细微却至关重要,它穿梭于血液的每一寸“管道”,维系着生命的活力与运转,一旦失衡,犹如大厦的根基动摇,可能引发诸多健康危机。

血糖,即血液中的葡萄糖,是人体能量的主要来源,当我们进食后,碳水化合物在消化系统被分解成单糖,其中大部分是葡萄糖,它们如同欢快奔赴岗位的“小工人”,经由肠道吸收进入血液循环,随着血液奔涌向全身各个角落,为细胞提供动力,让我们能够思考、运动、欢笑,开启日常的一切活动,但人体对血糖的调节并非放任自流,而是有着一套精密绝伦的控制系统,这主要依赖于胰岛素和胰高血糖素这对“黄金搭档”。

胰岛素由胰腺的β 细胞分泌,当血糖浓度升高时,比如饭后血糖飙升,胰岛素便迅速出动,它像一把神奇的“钥匙”,打开细胞表面的大门,让葡萄糖顺利进入细胞内被利用或储存起来,从而降低血糖水平,使血糖回归平稳状态,而胰高血糖素则来自胰腺的α 细胞,当血糖过低时,它会刺激肝脏将储存的糖原分解为葡萄糖释放到血液中,防止血糖过度下降,二者相互拮抗又相互配合,维持着血糖在狭窄而关键的正常范围内,一般空腹血糖在 3.9 - 6.1mmol/L,餐后两小时血糖小于 7.8mmol/L。

现代生活方式却常常对这个微妙的平衡发起冲击,高热量、高糖分、高脂肪的饮食,仿佛一场“甜蜜风暴”,席卷着人们的餐桌,长期大量摄入这类食物,使得血糖如脱缰之马般频繁波动,一杯满满当当的奶茶下肚,精致碳水搭配蔗糖迅速消化吸收,血糖瞬间冲高,胰岛素不得不加班加点工作,长此以往,胰岛 β 细胞不堪重负,功能逐渐衰退,分泌胰岛素的能力下降,这是Ⅱ型糖尿病的重要发病机制之一,据国际糖尿病联盟数据显示,全球糖尿病患者人数呈逐年上升趋势,预计到 2045 年,全球将有近 7 亿人受到糖尿病困扰,这一串串冰冷数字背后,是无数个体健康的消逝与家庭负担的加重。

缺乏运动也是搅乱血糖平衡的“黑手”,现代社会,人们出行多依赖汽车、地铁,久坐办公室成为常态,肌肉在这日复一日的慵懒中渐渐失去活力,要知道,肌肉可是消耗葡萄糖的“主力军”,当我们运动时,肌肉收缩挤压血管,促使更多血液流向肌肉组织,葡萄糖被大量摄取用于供能,血糖随之降低,可如今,运动量锐减,多余的葡萄糖只能在血液中堆积,进一步加剧胰岛素抵抗,让血糖调控陷入恶性循环。

睡眠不足同样不可小觑,夜晚本是身体休养生息、内分泌调整的黄金时段,生长激素、褪黑素等激素在睡梦中有条不紊地分泌,协同维持身体代谢稳定,但长期熬夜,生物钟紊乱,激素分泌失衡,间接影响胰岛素敏感性,导致血糖代谢紊乱,曾有研究发现,每天睡眠不足 6 小时的人群,相较于睡眠充足者,患糖尿病风险增加数倍。

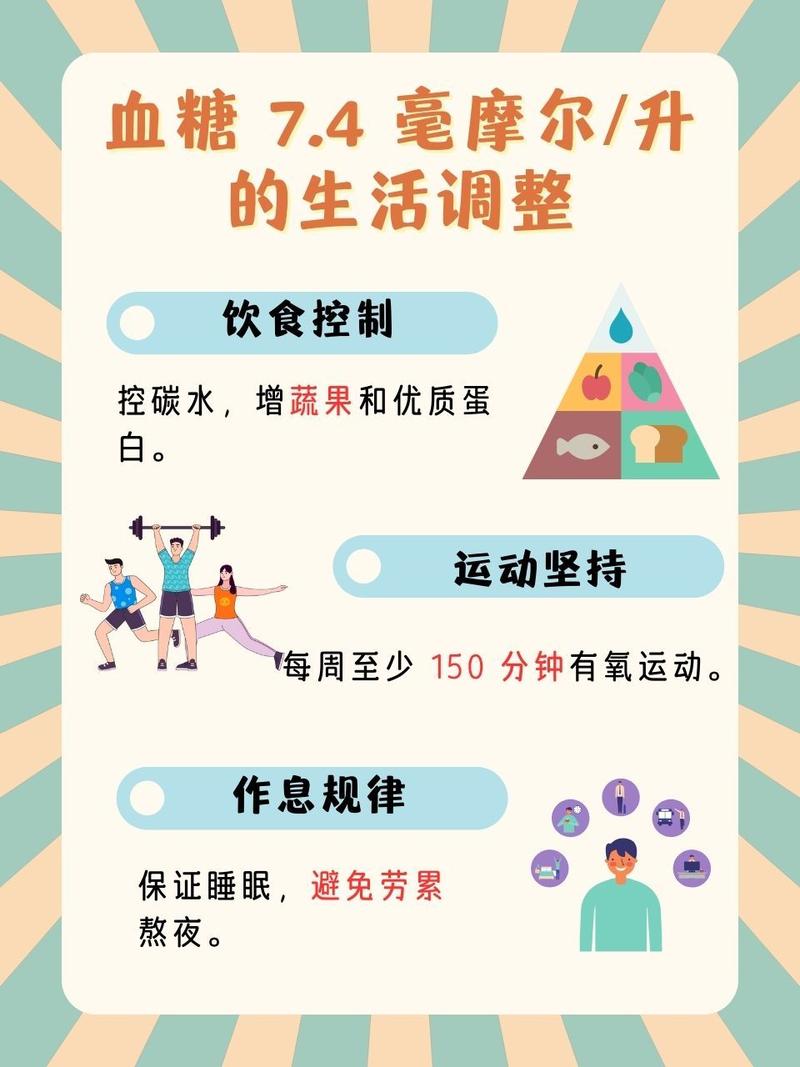

面对血糖失调引发的健康挑战,我们绝非束手无策,合理膳食是基础防线,减少精制谷物、添加糖摄入,增加全谷物、蔬菜、优质蛋白比例,例如用糙米替代白米,以苹果、橙子取代糖果点心,既能饱腹又减缓血糖上升速度,规律运动则是关键助力,每周至少 150 分钟中等强度有氧运动,如快走、慢跑、游泳,搭配适量力量训练,唤醒沉睡的肌肉,提升胰岛素敏感性,充足睡眠不可或缺,每晚 7 - 8 小时高质量睡眠,让身体各器官在休整中恢复元气,保障内分泌正常运转。

对于已经确诊糖尿病的患者而言,血糖监测如同“侦察兵”,时刻掌握血糖动态,通过指尖血检测血糖值,依据结果调整饮食、运动和药物治疗方案,口服降糖药种类繁多,如二甲双胍能改善胰岛素抵抗,磺脲类促进胰岛素分泌;注射胰岛素更是精准调控手段,长效胰岛素提供基础量维持夜间血糖平稳,短效胰岛素应对餐后血糖高峰,患者依个体情况定制专属“控糖攻略”。

血糖,这一生命能量的关键指标,从日常一饮一食,到生活作息点滴,都与之紧密相连,洞悉其调节机制,规避不良诱因,积极防控管理,方能在血糖的波澜起伏中找到平衡支点,守护自身健康,畅享活力人生,让生命在平稳的血糖滋养下绽放光彩,远离糖尿病等慢性疾病的阴霾笼罩。