本文目录导读:

核能的定义与原理

核能,又称原子能,它是指通过核反应从原子核释放的能量,这个过程符合阿尔伯特·爱因斯坦的质能方程E=mc²,即能量等于质量乘以光速的平方,核能主要通过三种核反应产生:

- 核裂变:较重的原子核分裂释放能量,如铀 - 235在中子的轰击下,其原子核会分裂成两个较轻的原子核(例如钡和氪),同时释放出2 - 3个自由中子以及大量的能量,这些新产生的中子又会轰击其他铀 - 235原子核,引发链式反应,使能量持续释放。

- 核聚变:较轻的原子核聚合在一起释放能量,氘和氚这两种氢的同位素,在极高的温度和压力下,它们的原子核可以相互碰撞聚合成一个较重的氦核,同时释放出巨大的能量,这个过程类似于太阳内部的能量产生机制。

- 核衰变:原子核自发衰变过程中也会释放能量,不过这种方式释放的能量相对较少,通常不是用于大规模能源生产的主要方式。

核能的发展历史

核能的发现和应用经历了漫长而曲折的过程:

- 早期探索:19世纪末到20世纪初,一系列重大发现为核能的研究奠定了基础,1895年德国物理学家伦琴发现了X射线,1896年法国物理学家贝克勒尔发现了放射性现象,1898年居里夫人与居里先生发现放射性元素钋,1902年居里夫人经过艰苦努力发现了放射性元素镭,1905年爱因斯坦提出质能转换公式,1914年英国物理学家卢瑟福确定氢原子核是一个正电荷单元(质子),1932年查得威克发现了中子。

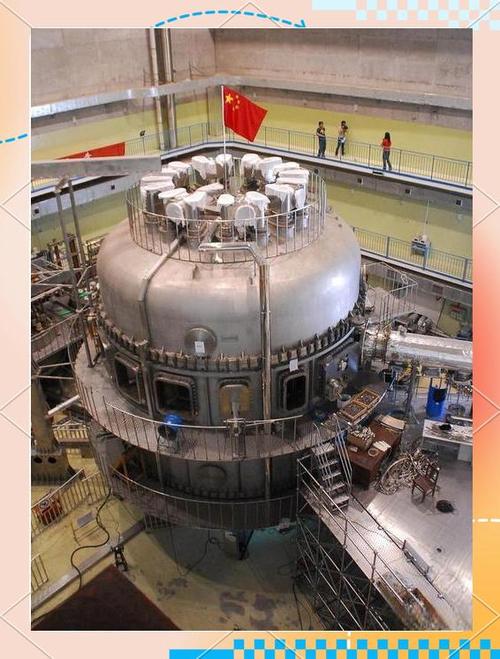

- 重要突破:1938年,德国科学家奥托·哈恩用中子轰击铀原子核,发现了核裂变现象,这一发现成为了核能发展的关键转折点,1942年12月2日,美国芝加哥大学成功启动了世界上第一座核反应堆,标志着人类实现了可控的核链式反应。

- 军事与和平利用:1945年,美国将两颗原子弹投在日本的广岛和长崎,展示了核能的巨大军事威力,1954年,苏联建成了世界上第一座商用核电站——奥布灵斯克核电站,从此开启了核能在民用领域的应用,随后美国、俄罗斯、英国、法国、中国、日本、以色列等国相继展开核能应用研究。

核能在各领域的应用

(一)能源领域

- 核电站发电:目前全球大部分核能应用于核电站发电,核电站利用核裂变反应产生的热能来驱动蒸汽轮机发电,以压水反应堆为例,其工作流程如下:核燃料棒中的核裂变产生热量,冷却剂(通常是水)吸收热量后进入蒸汽发生器,将热量传递给二次回路中的水,使其变为蒸汽,蒸汽推动汽轮机旋转,进而带动发电机发电,相比传统化石燃料电厂,核电站具有清洁、高效、燃料消耗少等优点,能够提供稳定可靠的电力供应。

- 供热:一些核电站除了发电外,还可以将核反应产生的余热用于周边地区的集中供热,北欧的一些国家就利用核电站的余热为城市居民提供暖气和热水,减少了对传统化石燃料供热的依赖,降低了碳排放。

(二)军事领域

- 核武器:原子弹是核裂变能的一种极具破坏性的军事应用,通过瞬间引发大量的核裂变反应,释放出巨大的能量和强烈的爆炸威力,造成大规模的杀伤和破坏,氢弹则是利用核聚变反应释放能量的核武器,其威力比原子弹更为强大,但目前国际社会普遍致力于防止核武器的扩散和使用,维护世界和平与安全。

- 核潜艇动力:核潜艇通常采用核反应堆作为动力源,核反应堆产生的热量可以使水变成高温高压的蒸汽,驱动蒸汽轮机运转,从而推动潜艇前进,核潜艇具有续航能力强、航速快、隐蔽性好等优点,能够在水下长时间执行任务,成为各国海军战略力量的重要组成部分。

(三)工业领域

- 材料改性:在一些工业生产过程中,可以利用核辐射对材料进行改性处理,通过中子辐照可以改变某些金属材料的微观结构,从而提高材料的强度、硬度、耐腐蚀性等性能,这种技术在航空航天、医疗器械、石油化工等领域有着重要的应用前景。

- 同位素生产:核反应堆可以生产各种放射性同位素,这些同位素在医学、农业、工业等领域有着广泛的应用,钴 - 60是一种常用的放射性同位素,可用于癌症的放射治疗、食品保鲜、无损检测等方面;碘 - 131可用于甲状腺疾病的诊断和治疗。

(四)科学研究领域

- 基础科学研究:核能相关的研究推动了原子核物理学、粒子物理学、量子力学等诸多基础科学领域的发展,科学家们通过对核反应过程的深入研究,进一步揭示了物质的微观结构和自然界的基本规律,大型强子对撞机等科研设施就是利用高能量的粒子碰撞来探索宇宙的奥秘。

- 空间探索:在空间探索中,核能也发挥着重要作用,太空探测器和卫星使用放射性同位素热电机(RTG)等核电源,可以在远离太阳的情况下获得长期稳定的能源供应,确保探测器能够在深空环境中长时间运行,开展对宇宙天体的观测和研究。

核能的优势

(一)高效节能

- 与传统化石燃料相比,核能在能源密度上具有巨大的优势,少量的核燃料就能产生大量的能量,1千克铀 - 235全部裂变所释放的能量相当于约2700吨标准煤完全燃烧所释放的能量,这使其在能源供应方面具有很高的效率,能够满足大规模的能源需求。

(二)清洁环保

- 核能在发电过程中不会产生二氧化碳等温室气体排放,不会对大气环境造成污染,有助于缓解全球气候变暖的压力,与燃煤、石油等化石燃料电厂相比,核电是一种相对清洁的低碳能源选择,对于保护生态环境、实现可持续发展具有重要意义。

(三)燃料运输量小

- 由于核燃料的能量密度极高,相对于传统的化石燃料,其运输量要小得多,一座百万千瓦级的核电站每年所需的铀燃料仅约几十千克,而同等规模的燃煤电厂则需要运输大量的煤炭,这不仅降低了运输成本,还减少了因运输而产生的能源损耗和环境污染风险。

面临的挑战和问题

(一)核废料处理

- 核废料具有很强的放射性和长期的半衰期,对生物健康和环境存在潜在的巨大危害,如何安全、有效地处理和处置核废料是核能发展中面临的重要问题,目前常见的处理方法包括浅层埋藏、深层处置等,但这些方法都存在一定的风险和技术难题。

(二)核安全风险

- 虽然核反应堆在设计上有多重安全防护措施,但核事故的风险依然存在,历史上发生的切尔诺贝利、福岛等核事故给人类带来了巨大的灾难和损失,引起了公众对核安全的广泛关注,提高核反应堆的安全性能、加强核安全监管是核能发展中必须解决的问题。

(三)资源可持续性

- 尽管核能在理论上具有丰富的资源储备,但在实际应用中,优质铀矿资源有限且分布不均,随着全球核能的快速发展,铀资源的供应可能会面临紧张的局面,对于核聚变所需的氘、氚等燃料,虽然海水中储量丰富,但提取技术尚处于研究和发展阶段,距离大规模商业应用还有一定的距离。

(四)公众认知和接受度

- 由于对核辐射的恐惧以及对核事故后果的担忧,部分公众对核能接受度较低,这使得一些核电站项目的建设和发展面临着社会阻力和舆论压力,加强对公众的科普宣传和教育,提高公众对核能的认知水平,增强公众对核安全的信心,是推动核能可持续发展的重要环节。

未来发展前景

(一)技术创新与突破

- 随着科技的不断进步,核能技术有望取得新的突破,第四代核能技术的研发和应用将进一步提高核反应堆的安全性和经济性;小型模块化反应堆(SMR)具有更高的灵活性和安全性,适用于分布式能源供应;核聚变技术的研究也在不断推进,一旦实现可控核聚变的商业应用,将为人类提供几乎无限的清洁能源。

(二)国际合作与交流

- 核能的开发和利用需要全球各国的共同努力,国际间的合作与交流将在技术研发、经验共享、安全保障等方面发挥重要作用,通过建立多边合作机制和国际标准,共同推动核能技术的创新发展,提高全球核能的安全水平和利用效率,国际原子能机构(IAEA)在促进成员国之间的技术合作、制定核安全标准等方面发挥了积极的作用