在美食的广袤天地里,菜品柔韧度宛如一首无声的诗篇,以其细腻的口感、丰富的层次和独特的韵味,触动着食客们的味蕾与心灵,它不仅仅是一种简单的物理特性,更是烹饪艺术与食材科学相互交融的结晶,蕴含着无尽的学问与魅力。

从食材的选择开始,便奠定了菜品柔韧度的基石,不同的食材,其自身的质地结构赋予了它们各异的柔韧性,肉类中的胶原蛋白和弹性蛋白是影响其柔韧度的关键因素,像猪蹄、牛筋这类富含胶原蛋白的食材,经过长时间的炖煮,胶原蛋白逐渐软化,转化为明胶,使肉质变得软糯而富有弹性,入口即化却又带着一丝嚼劲,这便是经典的中式卤味和酱烧菜肴所追求的柔韧口感,而鱼类的肉质通常较为鲜嫩且具有一定的弹性,这是因为鱼肉的肌肉纤维相对较短且细嫩,其中含有适量的水分和蛋白质,清蒸鱼便是能最大程度保留鱼肉柔韧度的做法,轻轻一夹,鱼肉完整不散,送入口中,鲜嫩爽滑,仿佛能在舌尖上轻盈地舞动。

又如各类面点,面粉的种类和筋度对成品的柔韧度起着决定性作用,高筋面粉中的麦谷蛋白含量较高,形成的面筋网络能够承受发酵过程中产生的二氧化碳气体压力,从而使面包膨胀并具有弹性,制作出的面包外皮酥脆,内部组织柔软且富有嚼劲,每一口都能感受到面团在口腔中微微的回弹,而低筋面粉则更适合制作蛋糕等需要细腻口感的点心,其较低的面筋含量使得蛋糕口感松软绵密,几乎入口即融,但同时又保留了一定的湿润度和轻微的柔韧感,不至于过于松散。

烹饪手法同样是塑造菜品柔韧度的重要环节,煎、炒、烹、炸、炖、烤、蒸等各种技法各有所长,以炖为例,长时间的小火慢炖能让食材内部的纤维组织逐渐软化,同时使营养成分充分溶解在汤汁中,让整个菜品既保持了一定的形状完整性,又在口感上达到软糯入味的效果,经典的红烧肉便是如此,肥瘦相间的五花肉经过精心炖煮,肥肉部分晶莹剔透,入口即化;瘦肉部分则柔韧多汁,丝丝分明,而蒸制则能在保留食材原汁原味的基础上,使其保持适度的柔韧性,清蒸虾就是典型代表,在蒸制过程中,虾壳的色泽变得更加鲜艳亮丽,虾肉紧实而富有弹性,蘸上少许姜醋汁,鲜嫩甜美的滋味瞬间在口中散开。

温度和时间的控制对于菜品柔韧度的把握也至关重要,过高的温度可能会导致食材表面迅速失水变干变硬,而内部还未完全熟透;时间过长则可能使食材过度软烂,失去应有的弹性和口感,比如在制作糖醋排骨时,先将排骨焯水后用热油炸至表面微黄,这一步的温度控制要恰到好处,既能锁住排骨内部的水分,又能形成一层酥脆的外皮,随后在调好的糖醋汁中焖煮,时间和火候的精准把握才能让排骨在吸收浓郁酱汁的同时,依然保持外酥里嫩、肉质柔韧的完美状态。

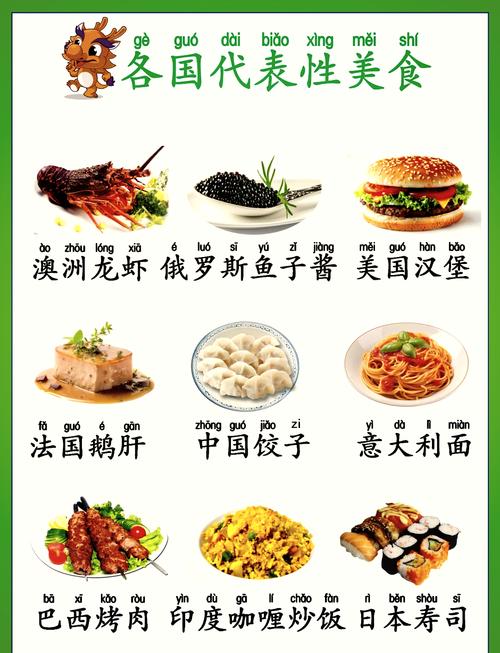

菜品柔韧度还与地域饮食文化紧密相连,在东方饮食文化中,注重食材的原汁原味和细腻口感,常常通过巧妙的烹饪手法来展现菜品的柔韧之美,如日本的寿司,米饭的黏性和新鲜食材的搭配,以及轻柔的手工捏制,让寿司既有整体的紧实感,又有各种食材本身独特的口感变化,生鱼片切得薄而均匀,纹理清晰,入口鲜嫩且富有弹性,而在西方饮食文化里,烤肉类菜肴较为常见,对肉类的熟度和柔韧度有严格的分级标准,三分熟的牛排中心呈血红色,肉质鲜嫩多汁且极具弹性;五分熟则外部略带焦香,内部依然保持较好的柔韧性,这种对不同熟度下肉类柔韧度的偏好和精准把控,体现了西方饮食对于食材本味和独特口感的追求。

从营养角度来看,菜品的柔韧度也与人体健康息息相关,富含胶原蛋白的柔韧食材,如猪蹄、鸡爪等,在为人体补充蛋白质的同时,还能对皮肤起到良好的滋养作用,有助于保持皮肤的弹性和光泽,而蔬菜中的膳食纤维虽然不像肉类那样有明显的弹性质感,但它在肠道中却能发挥类似“柔韧性”的作用,促进肠道蠕动,帮助消化和排泄,维持身体的正常生理功能。

在美食创新的浪潮中,菜品柔韧度也成为厨师们探索新菜式、新口感的重要方向,分子美食学的出现更是将这一概念推向了新的高度,通过特殊的凝胶技术和乳化技术,可以将液体食材转化为具有固态口感且富有弹性的凝胶状物质,创造出诸如可食用的“鱼子酱”、泡沫状的慕斯等新奇菜品,这些创新菜品不仅挑战了传统食材和烹饪方式的界限,也为食客们带来了前所未有的独特用餐体验。

菜品柔韧度是美食世界中一个多维度、深层次的概念,它贯穿于食材的选择、烹饪的过程、文化的传承以及健康的考量之中,无论是传统经典菜肴还是现代创新美食,都在不同程度上展现着菜品柔韧度的魅力,它让我们在品味美食的过程中,不仅满足了味蕾的享受,更感受到烹饪艺术与科学结合所带来的奇妙与惊喜,每一次咀嚼,都是一次与食物的对话,每一道柔韧的菜品,都是美食历史长河中一颗璀璨的明珠,闪耀着人类智慧与创造力的光芒,等待着我们去不断探索、发现和品味。