长城,这座屹立于中华大地上的宏伟建筑,不仅是中华民族坚韧不拔精神的象征,更是全人类共同的文化遗产,它犹如一条巨龙,蜿蜒盘旋于华夏大地,见证了无数朝代的兴衰更迭,承载了千百年的历史记忆与文化传承。

长城的修筑历史源远流长,其起源可追溯至西周时期,当时,周王朝为了防御北方游牧民族的侵扰,开始修建连续排列的城堡“列城”,作为防御工事,这是长城的雏形,虽然规模相对较小,但已初具雏形,到了春秋战国时期,随着诸侯争霸的加剧,各国纷纷在自己的边境上修筑长城,以增强防御能力,这些长城长短不一,方向各异,但它们共同构成了中国历史上最早的长城体系。

秦朝统一六国后,秦始皇对长城进行了大规模的修缮和连接,将其连为一体,形成了绵延万余里的万里长城,这一举措不仅巩固了秦朝的统治地位,也极大地增强了中原地区的防御能力,此后,历代王朝都继续修筑和维护长城,使其成为中国古代最重要的军事防御工程之一。

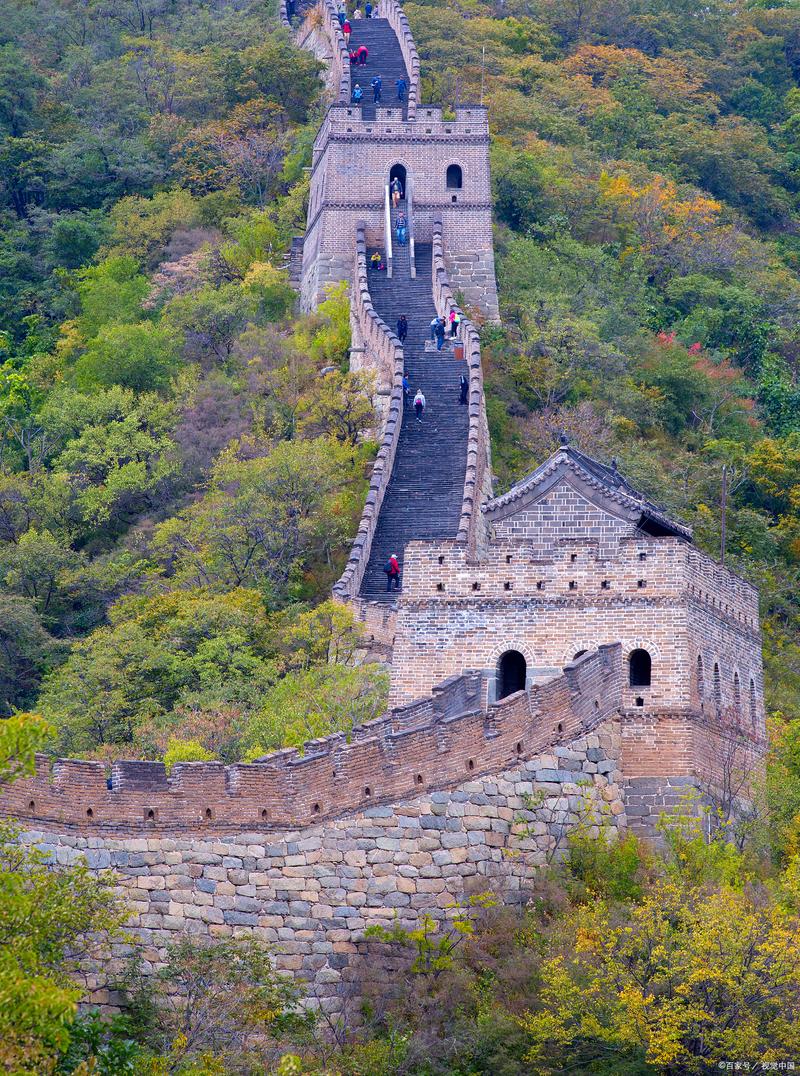

明代是长城修筑史上的一个重要时期,明朝统治者在继承前代长城的基础上,对其进行了大规模的重建和改修,使其更加坚固和完备,明长城东起鸭绿江畔,西至嘉峪关,全长超过两万里,是中国古代长城中保存最完整、规模最大的一段,它采用了更加先进的建筑材料和施工技术,如砖石结构、条石基础等,使得长城更加坚固耐用,明长城还配备了完善的防御设施,如敌楼、关城、烽火台等,形成了一个完整而严密的防御体系。

长城不仅是一道军事防线,更是中华文化的重要载体,在长城上,留下了无数文人墨客的诗词歌赋和民间传说,这些文化元素不仅丰富了长城的内涵,也反映了古代中国人民的智慧和创造力。“孟姜女哭长城”的传说就讲述了一个感人至深的爱情故事,表达了人民对爱情和自由的渴望与追求。

除了文化价值外,长城还是中华民族精神的象征,它凝聚了中华民族自强不息、坚韧不拔的精神品质,体现了中国人民保卫家园、抵御外侮的决心和勇气,在历次抗击外来侵略的斗争中,长城都发挥了重要的防御作用,成为了中华民族不屈不挠精神的象征。

长城是世界文化遗产中的瑰宝,它以其独特的建筑风格、丰富的历史文化内涵和深厚的民族精神底蕴吸引着来自世界各地的游客前来参观游览,站在长城之上,人们可以俯瞰壮丽的山川景色,感受历史的厚重与沧桑;可以聆听古老的传说故事,领略中华文化的博大精深;还可以触摸到岁月的痕迹和文化的脉搏,激发对美好生活的向往和追求。

长城作为中华民族的瑰宝和象征,具有不可估量的历史、文化和精神价值,它不仅是中国古代劳动人民智慧的结晶,也是全人类共同的财富,我们应当珍惜和保护这一宝贵的文化遗产,让它永远矗立在中华大地上,见证中华民族的伟大复兴和繁荣发展。