在人体的复杂机能运转中,食物的消化吸收效率宛如一场精心编排的交响乐,每个环节紧密协作,将摄入的食物转化为维持生命与活力的能量源泉,这一过程不仅涉及生理结构的精密配合,更与众多影响因素相互交织,深刻影响着人体的营养状况与健康水平。

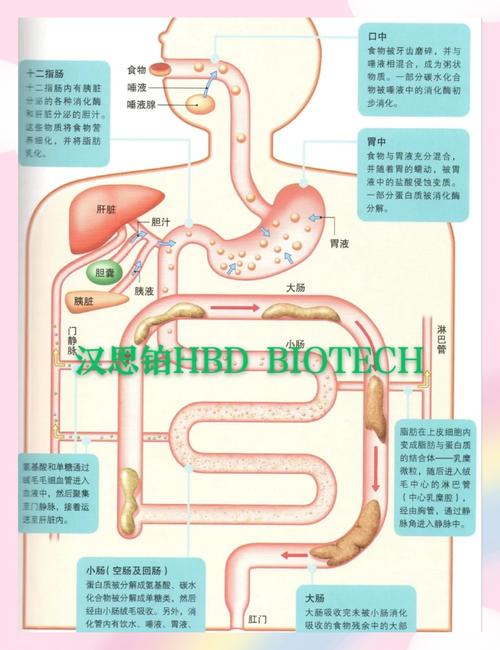

从消化系统的起始——口腔开始,机械性咀嚼便拉开了这场能量转化大幕的序幕,牙齿如同锋利的刀具,将食物切割、研磨成细小颗粒,增大其与消化酶接触的表面积,与此同时,唾液腺分泌的唾液淀粉酶开始对碳水化合物进行初步化学分解,将淀粉转化为麦芽糖,为后续的消化奠定基础,这一阶段的效率虽易被忽视,但却为整个消化流程开了个好头,例如细嚼慢咽的习惯便能显著提升口腔消化效率,使食物更好地被后续器官处理,避免增加胃肠负担。

当食物通过食管抵达胃部,胃如同一个强力搅拌机,持续蠕动搅拌着食物,将其与胃液充分混合,胃液中的胃酸和胃蛋白酶发挥着关键作用,胃酸不仅能激活胃蛋白酶原,使其转变为具有活性的胃蛋白酶,从而分解蛋白质为多肽;强酸性环境还具有杀菌作用,有效抵御随食物侵入的病原体,胃排空的速度则影响着食物进入小肠的节奏,一般而言,液态食物排空较快,而油腻、高蛋白质食物相对较慢,这直接关系到后续小肠吸收的进程与效率,暴饮暴食导致大量食物涌入胃部,会使胃排空延迟,食物在胃内过度停留发酵,可能引发消化不良等问题,降低整体消化吸收效率。

小肠作为消化吸收的主战场,其长度可达 5 - 7 米,拥有巨大的吸收表面积,十二指肠接受来自胃的食糜后,肝脏分泌的胆汁和胰腺分泌的胰液先后注入其中,胆汁中的胆盐将脂肪乳化成微小脂滴,极大增加了脂肪与脂肪酶的接触机会,促进脂肪分解为脂肪酸和甘油一酯;胰液富含多种消化酶,胰淀粉酶继续分解碳水化合物,胰蛋白酶、糜蛋白酶等则将多肽进一步水解为氨基酸,胰脂肪酶则彻底分解脂肪,这些消化产物随后在小肠绒毛上皮细胞处被吸收入血或淋巴,通过血液循环运输到全身各个组织器官供能,小肠黏膜的健康状态、绒毛的完整性以及肠道菌群的平衡都对消化吸收效率有着深远影响,比如长期腹泻可能导致肠道黏膜损伤,影响营养物质的吸收;而益生菌占优势的肠道菌群有助于维持肠道正常生理功能,促进消化吸收,反之有害菌滋生则可能干扰这一过程,引发消化吸收障碍。

除了消化系统的内部机制,人体的其他生理因素也不容忽视,新陈代谢速度随着年龄增长逐渐减缓,儿童和青少年时期新陈代谢旺盛,消化吸收效率相对较高,能够快速将摄入营养转化为生长发育所需物质;而成年后尤其是中老年阶段,新陈代谢放缓,消化吸收能力有所下降,身体的运动状态同样起作用,适度运动可促进胃肠蠕动,提高消化酶活性,增强消化吸收效率;相反,长期久坐不动会使身体机能下降,消化系统动力不足,容易出现消化吸收不良的状况。

在外部因素方面,饮食习惯是影响消化吸收效率的关键要素之一,均衡饮食,摄入适量的碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素和矿物质,为消化系统提供充足且适宜的“原料”,有助于维持其正常运转,过量摄入高脂肪、高糖、高盐食物会加重胃肠负担,降低消化吸收效率;而膳食纤维摄入过少则易导致便秘,影响肠道正常排空与营养物质吸收,药物使用也可能产生副作用,某些抗生素可能破坏肠道菌群平衡,非甾体抗炎药等可能刺激胃肠黏膜,影响消化吸收功能。

了解食物消化吸收效率的奥秘,能帮助我们更好地关注自身健康,通过培养良好的饮食习惯、保持适度运动、合理用药以及关注身体在不同阶段的消化吸收变化,我们能够优化这一能量转化过程,使身体从食物中高效获取所需营养,为生命的活力续航,在健康的道路上稳步前行,充分享受生活的美好与精彩。