在生活的舞台上,我们常常不自觉地被一种名为“乏力”的状态所困扰,它宛如一片阴云,悄然笼罩在我们的身心之上,让我们的活力与激情黯然失色,无论是工作、学习还是日常的生活节奏,都可能因此受到不同程度的影响,乏力并非简单的疲惫之感,其背后隐藏着错综复杂的原因,涉及生理、心理以及生活方式等多个维度,深入探究乏力的根源,并寻找有效的应对之道,对于我们重拾生活的活力与质量,具有至关重要的意义。

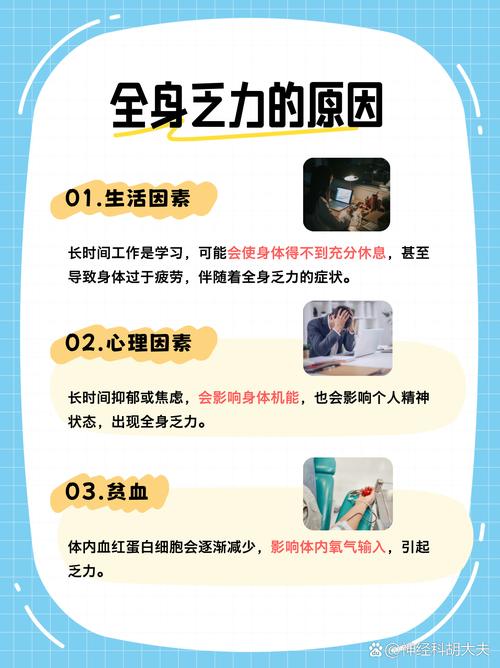

从生理层面来看,身体的疲劳是引发乏力感的常见因素之一,长时间的体力劳动或过度运动,会使肌肉处于紧张和劳损状态,一位建筑工人连续数天进行高强度的施工作业,身体的能量储备逐渐消耗殆尽,肌肉酸痛、关节僵硬等问题接踵而至,乏力感便会如影随形,睡眠不足也是导致身体乏力的重要生理原因,现代生活中,快节奏的工作、丰富的娱乐活动以及电子设备的普及,使得许多人难以获得充足而优质的睡眠,长期睡眠不足会打乱人体的生物钟,影响内分泌系统和新陈代谢的正常运转,大脑无法得到充分的休息,神经细胞的功能受到抑制,进而向身体发出疲惫的信号,营养不良同样不容忽视,人体就像一台精密的机器,需要各种营养物质作为燃料和原材料来维持正常运转,缺乏蛋白质、维生素、矿物质等关键营养素,身体的免疫力下降,各器官功能也会受到影响,从而产生乏力症状,长期素食且搭配不合理的人群,可能因缺乏维生素 B12、铁、锌等营养素而导致贫血、抵抗力低下,时常感到乏力。

心理因素在乏力的产生过程中扮演着重要角色,压力是现代社会中人们普遍面临的心理挑战之一,工作压力过大,如面临繁重的工作任务、紧张的工作期限或复杂的职场人际关系,会让人在心理上长期处于紧绷状态,这种心理上的负担会转化为身体上的疲劳感,使人感到精疲力竭,以一名广告策划人员为例,为了完成一个紧急且重要的项目方案,他可能需要连续加班数日,精神高度集中,大脑持续运转,即使项目结束后,他也可能因为心理压力的积累而长时间处于乏力状态,对其他工作和日常生活提不起兴趣,焦虑情绪也是引发乏力的心理因素之一,对未来的不确定性、生活中的各种担忧都可能引发焦虑,即将面临考试的学生,担心考试成绩不理想会影响升学或未来发展,可能会陷入焦虑之中,出现失眠、食欲不振等症状,身体也随之变得乏力,抑郁情绪同样会削弱人的精力,让人陷入一种消极的情绪漩涡中,抑郁症患者常常对周围事物失去兴趣,缺乏动力,身体机能仿佛也被这种低落的情绪所拖累,整天无精打采,即使经过休息也难以恢复精力。

不良的生活方式也是导致乏力的重要原因之一,长期熬夜已成为现代人的通病之一,无论是出于娱乐消遣、工作加班还是其他原因,熬夜都会打乱人体的生物钟和正常的生理节律,夜间本是身体进行自我修复和调整的时间,熬夜则会干扰这一过程,导致身体各器官功能紊乱,内分泌失调,从而使人感到乏力,不恰当的饮食方式也会对身体能量水平产生影响,过度摄入高糖、高脂肪、高盐的食物,虽然能在短时间内提供能量,但会导致血糖急剧上升后又迅速下降,这种血糖波动会让人产生困倦、乏力的感觉,而且这类食物通常缺乏足够的营养,长期食用会损害身体健康,影响身体的能量代谢,缺乏运动同样是一个问题,长期久坐不动,身体的血液循环减慢,肌肉力量减弱,心肺功能得不到有效锻炼,身体的耐力和活力逐渐下降,容易产生乏力感,办公室白领长期坐在电脑前工作,很少进行体育锻炼,身体逐渐变得虚弱,容易出现乏力、易累的症状。

了解乏力产生的多种原因后,我们便可以有针对性地采取应对策略,在生理方面,合理安排休息时间至关重要,保证每天足够的睡眠时间,养成良好的睡眠习惯,创造安静、舒适的睡眠环境,有助于身体恢复能量,饮食上注重营养均衡,多摄入富含蛋白质、维生素和矿物质的食物,如瘦肉、鱼类、新鲜蔬菜水果、全谷类食物等,避免过度依赖高糖、高脂肪的零食和快餐,适度的运动是保持身体活力的关键,每周进行至少三次有氧运动,如跑步、游泳、骑自行车等,同时结合一些力量训练,可以增强肌肉力量,提高心肺功能,促进身体的新陈代谢。

在心理层面,学会有效地管理和释放压力是缓解乏力的重要方法,可以尝试一些放松技巧,如深呼吸、冥想、瑜伽等,这些方法能够帮助身体和大脑从紧张状态中解脱出来,减轻心理压力,建立良好的社交支持网络也很有帮助,与家人、朋友分享自己的感受和烦恼,能够获得情感上的支持和理解,缓解焦虑和抑郁情绪,当遇到心理压力时,及时寻求专业心理咨询师的帮助也是一个明智的选择,他们可以通过专业的方法和技巧帮助人们调整心态,应对压力。

不良生活方式的改变同样必不可少,戒掉熬夜的习惯,制定规律的作息时间表,尽量在晚上 11 点前入睡,保证充足的睡眠,调整饮食结构,减少高糖、高脂肪、高盐食物的摄入,增加蔬菜、水果和优质蛋白质的比例,每隔一段时间起身活动一下,做一些简单的伸展运动,缓解久坐带来的身体疲劳,如果工作需要长时间坐着,可以考虑使用站立式办公桌或定时进行短暂的走动休息。

通过深入了解乏力产生的多方面原因,并在日常生活中积极践行相应的应对措施,我们有望摆脱乏力的困扰,重新找回生活的活力与激情,以更加饱满的精神状态投入到工作、学习和丰富多彩的生活中去。