在现代医学的广阔天地中,医疗影像诊断宛如一双神奇的“火眼金睛”,透过先进的技术手段,深入人体内部探查,为疾病的诊断、治疗及预后评估提供了至关重要的信息与依据,极大地推动了医学的进步与发展。

医疗影像诊断涵盖了多种技术手段,每种都有其独特的优势与适用范围,X 线检查可谓是历史悠久且应用广泛的“元老”,它利用 X 线束对人体进行穿透,由于不同组织对 X 线的吸收程度各异,从而在胶片或数字探测器上形成具有对比度的影像,在胸部 X 线检查中,可以清晰地显示肺部的纹理、心脏的轮廓以及骨骼的形态结构,对于肺炎的患者,X 线片上会呈现出肺野内的斑片状阴影,密度增高,边缘模糊;而对于肺结核,则可能看到肺部尖段、后段等特定部位的结节、空洞等典型征象,这种相对简单快捷且成本较低的检查方法,成为了许多疾病初步筛查与诊断的重要工具,尤其在骨关节系统的骨折、脱位诊断中更是不可或缺。

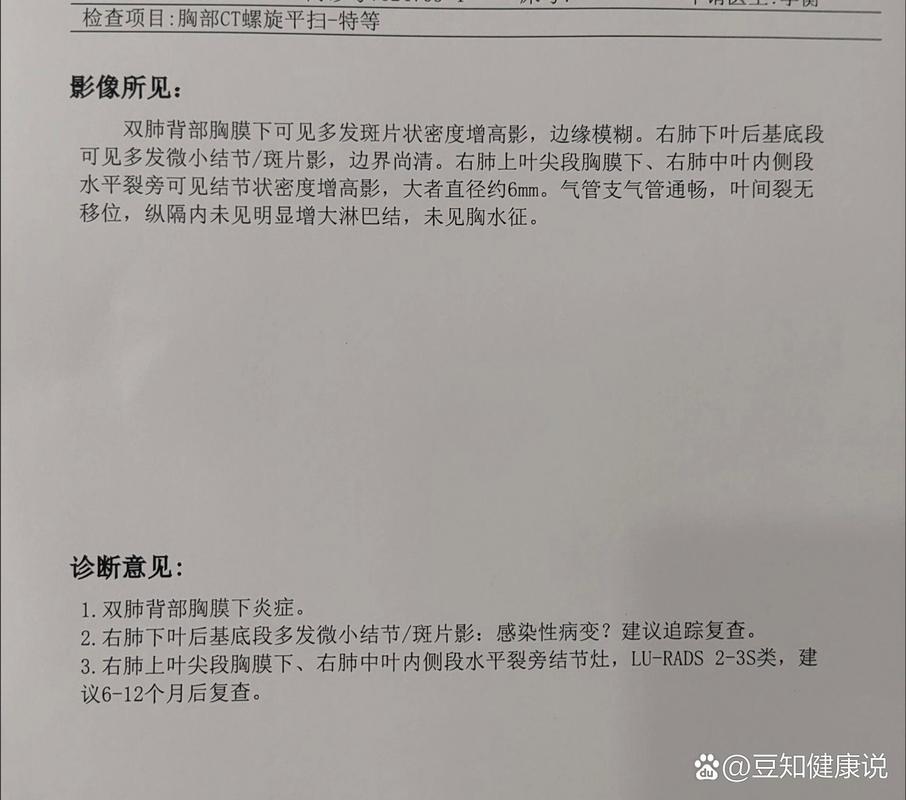

计算机断层扫描(CT)则以其高分辨率和断面成像的特点,进一步拓展了影像诊断的视野,它通过 X 线束围绕人体旋转,同时探测器接收穿透后的 X 线信息,经过计算机处理重建出人体各个层面的详细图像,在头部 CT 检查中,对于脑出血的患者,能够精准地定位出血部位、范围以及血肿量,即使是微小的出血灶也能清晰显示,为临床医生制定紧急治疗方案提供关键依据,腹部 CT 检查更是在肿瘤诊断中发挥了巨大作用,它可以清晰地显示肝脏、胰腺、肾脏等实质脏器的形态、大小、密度变化以及与周围组织的关系,比如肝癌患者,CT 影像上可表现为肝内单发或多发的低密度肿块,增强扫描后呈现“快进快出”的典型强化特征,有助于与其他肝部占位性病变相鉴别。

磁共振成像(MRI)则是凭借其对软组织的卓越分辨能力独树一帜,它利用原子核在磁场内共振产生信号并经计算机处理成像,对于神经系统、肌肉骨骼系统以及心血管系统等软组织结构的显示尤为出色,在脑部 MRI 检查中,对于脑梗死的患者,能够在发病数小时后就敏锐地检测到脑组织的缺血病灶,呈高信号改变,而对脑肿瘤的诊断,不仅可以明确肿瘤的位置、大小、形态,还能通过功能 MRI 技术了解肿瘤对周围神经纤维束的影响,为手术规划提供极为重要的信息,在脊柱 MRI 检查中,对于颈椎间盘突出、腰椎间盘突出的患者,能够清晰地显示髓核的突出程度、位置以及对脊髓或神经根的压迫情况,为保守治疗或手术治疗方案的选择提供有力支持。

超声波检查以其无创、实时、便捷的特性,在妇产科、心血管科等领域广泛应用,在产前超声检查中,可以动态观察胎儿的生长发育情况,如测量胎头双顶径、腹围、股骨长等参数评估胎儿大小,还能检测胎儿的心脏结构、四肢发育是否存在畸形等异常情况,心脏超声检查则能够实时显示心脏的结构和功能变化,如心脏瓣膜的开闭情况、心肌的运动状态以及心腔内有无血栓形成等,对于先天性心脏病、心肌病、心脏瓣膜病等多种心血管疾病的诊断与评估具有重要意义。

医疗影像诊断并非万能,它也存在一定的局限性,X 线检查存在电离辐射危害,虽然单次检查剂量在安全范围内,但对于一些特殊人群如孕妇、儿童等需谨慎使用;CT 检查同样具有较高的辐射剂量,且部分患者可能对造影剂过敏;MRI 检查则对体内有金属植入物的患者存在禁忌,因为强磁场可能会引起金属移位或产生热效应损伤组织,而且,影像诊断只是从形态学角度提供信息,有时难以确定病变的性质,需要结合临床症状、实验室检查以及其他影像学表现综合判断。

尽管存在局限,但医疗影像诊断无疑是现代医学诊疗体系中不可或缺的重要组成部分,随着科技的不断进步,新的成像技术和设备不断涌现,如能谱 CT、PET-MRI 等融合成像技术,有望进一步提高诊断的准确性与特异性,减少误诊与漏诊的发生,医疗影像诊断这双“火眼金睛”将继续在医学的道路上发光发热,为人类的健康事业保驾护航,助力医学攀登更多的高峰,攻克更多的疾病难题,让生命的奇迹在精准的诊断与有效的治疗下绽放更加绚烂的光彩。